【連載:奥の細道を辿る②】宮城県入りした芭蕉と曾良は杜の都仙台を目指す

目次

元禄二年(1689年)5月3日(新暦6/19)、俳人の松尾芭蕉(まつおばしょう)と弟子の河合曾良(かわいそら)は飯坂温泉を発ち、奥羽街道の難所である国見峠を越えて宮城県に足を踏み入れます。

この奥州街道の国見峠には少しだけ古道が残されていて、茶屋があった頂上付近には「芭蕉の碑」があり、現在でも当時の雰囲気を味わうことができます。

奥の細道とは?

「奥の細道」とは、俳人・松尾芭蕉が弟子の河合曾良(かわいそら)と、江戸から陸奥を巡り北陸から岐阜の大垣まで、各地で俳句を詠みながら歌枕と名所旧跡を訪ね歩いて旅行した紀行文集です。

歌枕とはいにしえの都の歌人たちが、そのイメージや情緒を想像して和歌に織り込んだ名所旧跡のことを指し、歌人や俳人には憧れの的でした。

序文の「月日は百代(はくたい)の過客(かかく)にして、行きかふ年も又旅人也」は、「月日は永遠の旅を続ける旅人で、去る年も来る年も同じように旅人だ」と訳され教科書に登場します。

みちのくの風土とそこで詠まれた俳句が紹介されていて、元禄2年3月27日(現在の暦では1689年5月16日)の旅立ちから156日間約2,400kmの道のりの記録です。

【笠島】福島県から国見峠を越え宮城県に入る

飯坂温泉を出発した芭蕉と曾良は、「桑折」で奥州街道へ出て宮城県に入りますが、飯坂温泉でノミやダニが出る宿に泊まった芭蕉は体調を崩し、持病がぶり返すなどして落ち込んでいました。

しかし、旅の道中で死んだとしても天命と悟り、気を取り直して国見峠にあった「伊達の大木戸」を越えて仙台藩領(宮城県)に入ります。

鐙摺(あぶみずり)坂(白石市)の田村神社の甲冑(かっちゅう)堂では、源義経に仕えた佐藤継信・忠信の嫁二人の武者姿像などを拝観し、5月3日(6/19)は白石城下に宿を取ったとされています。

翌日の5月4日(6/20)は岩沼に立ち寄って「竹駒明神(竹駒稲荷)」と「武隈(たけくま)の松」を見てから、名取で「笠島(かさじま)」を遠くに想いつつ仙台に入ります。

ここで芭蕉は、本文中では「岩沼に宿る」としていますが、曾良の随行日記では4日は仙台に宿泊していて、芭蕉の勘違いではないかと言われています。

田村神社(甲冑堂)<Information>

- 施設名:田村神社(甲冑堂)

- 所在地:宮城県白石市斎川字上向山115

- 電話番号:0224-26-2315

- URL:宮城県神社庁公式サイト

Google Map

笠島は いづこ五月の ぬかり道(芭蕉)

「(藤原実方ゆかりの)笠島はどの辺だろうか、この五月のぬかるんだ道では訪ねることも出来ない」この句に詠まれた藤原実方(ふじわらさねかた)は平安中期の歌人で、陸奥守として多賀城(宮城県)に赴任していましたが、この笠島で落馬して亡くなったと伝わっています。

後に西行法師がこの地を訪れ弔いの歌を詠み、西行法師を敬愛する芭蕉は訪問を切望しましたが、飯坂で体調を崩し雨でぬかるんだ道を歩く体力が無かったとみられ、その願いはかないませんでした。

藤原実方の墓は今も笠島の農家の裏手にひっそりと佇んでいます。

実方中将の墓<Information>

- 施設名:藤原実方朝臣(実方中将)の墓

- 所在地:宮城県名取市愛島塩手字北野42

- 電話番号:022-384-2111(名取市教育部文化・スポーツ課)

- URL:名取市公式サイト

Google Map

【武隈】宮城県内を北上して杜の都仙台へ

岩沼では、承和9年(842年)6月に陸奥国司として赴任した小野篁(おののたかむら)が伏見稲荷から分霊して建てたとされている「竹駒稲荷(竹駒明神)」と、その近くにある「武隈(たけくま)の松」を訪れました。

芭蕉は根本から2本に分かれた「二木の松」を見て感動して、一句残しています。

竹駒稲荷神社<Information>

- 施設名:竹駒稲荷神社(竹駒明神)

- 所在地:福島県福島市上野寺稲荷48-1

- 電話番号:0223-22-2101

- URL:竹駒神社公式サイト

Google Map

桜より 松は二木を 三月越し(芭蕉)

「桜の咲く三月に旅立つ時からこの二木の武隈の松を見たいと願い、三ヶ月越しにその願いが叶った」

能因法師がこの松を見た足跡を西行法師がたどり、それを芭蕉がさらにたずねてこの句を詠みましたが、芭蕉が見たのは五代目とされる松で法師たちが見た四代目とは異なる松でした。

さらに現在の「武隈の松」は七代目とされ、すでに次の八代目の松が植えられています。

武隈の松<Information>

- 施設名:武隈の松(二木の松)

- 所在地:宮城県岩沼市二木2丁目2-2

Google Map

【宮城野】名取川を渡り仙台に到着

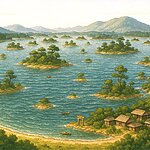

5月4日(6/20)、芭蕉と曾良は歌枕として有名な「名取川」を渡り、仙台藩62万石の城下町仙台の国分町にある「大崎屋」という宿に7日まで4連泊します。

その間、仙台藩の名所旧跡の整備に長い間関わっていて、風流を理解しているとされる絵師の加右衛門に案内してもらうなどして、仙台市内の次の歌枕や名所旧跡を訪ねました。

- 仙台城大手門

- 亀岡八幡宮

- 仙台東照宮

- 榴岡(つつじがおか)天満宮

- 陸奥国分寺薬師堂

仙台城大手門跡<Information>

- 施設名:仙台城大手門跡

- 所在地:宮城県仙台市青葉区川内 仙台城大手門跡

Google Map

あやめ草 足に結ばん 草鞋(わらじ)の緒(芭蕉)

「加右衛門から贈られた紺色の緒がついた草鞋を、端午の節句に飾るあやめ草(菖蒲)に見立ててみたて出発しよう」との意味の俳句です。

紺色に染められた緒をつけた草鞋を用意してくれた加右衛門からは、さらに次に芭蕉が向かう「塩竃(しおがま)」や「松島」などの風景画も贈られ、見事な風流人である事に感動して詠んだとされています。

【奥の寄り道②】芭蕉の旅の目的とは?

芭蕉が敬愛する西行法師と、その西行が足跡をたどった能因法師が訪れた歌枕や名所旧跡を自分の目で見て、古人の詩心に触れることが目的だったとされています。

歌枕とは都の歌人が辺境の地の名所旧跡を想像して創り出したもので、芭蕉は自らその目でそれらを確かめたかったのでしょう。 この旅で芭蕉は、宇宙はたえず変化(流行)しつつも不変(不易)であるとする「不易流行」という宇宙観と、嘆き多き人生を微笑でもって乗り越えてゆく「かるみ」という生き方を悟ります。

まとめ

福島県から宮城県に入った芭蕉と曾良は、さらに「奥」へと足を進めて行きます。

飯坂温泉での宿の環境の悪さから体調を崩した芭蕉でしたが、「旅の途中で命を落としたとしても天命だ」として気力を取り戻しました。

仙台藩62万石の城下町仙台に到着して4連泊した後、5月7日(6/23)にこの旅でぜひ訪れたいと願っていた地の一つ、松島へと向かいます。