【かまくらの謎】秋田県の冬の風物詩[かまくら]は鎌倉幕府に関係がある?

目次

- 1 「横手のかまくら」のほかにも複数の[かまくら]が存在

- 2 同じ[かまくら]でも、行事の内容が全く違うのはどうして

- 3 雪で造った祠の中に祀った神座=かみくらが[かまくら]になまった説

- 4 門松などの正月用品を燃やすため、雪で造ったかまどが[かまくら]に変化

- 5 鎌倉大明神を祭神とする行事だから[かまくら]という説

- 6 鎌倉幕府の誕生を祝うもの

- 7 「鳥追い唄」が[かまくら]の根拠

- 8 菅江真澄の残した[かまくら]の図絵は、今はない「湯沢のかまくら」だった

- 9 [かまくら]の代名詞となっている「横手のかまくら」

- 10 2つの軍団が竹の棒で激しく戦う「六郷のカマクラ」

- 11 子供たちが「おーい かまくらの権五郎!」と謎の呪文を叫ぶ「葛黒の火まつりかまくら」

- 12 火のついた炭俵を振り回す角館の「火振りかまくら」

- 13 わらに火をつけ振り回す仁井田の「火振りかまくら」

- 14 菅江真澄の記述を再現した「十二所のかまくらやき」

秋田県の冬の風物詩は[かまくら]です。[かまくら]といえば、横手市で古くから行われている、雪を山のように積み上げて、それに大きな穴を掘って中でお餅やお雑煮などを食べる「横手のかまくら」(横手市指定無形民俗文化財)が思い浮かびます。

「横手のかまくら」のほかにも複数の[かまくら]が存在

[かまくら]といえば、仙北市の角館で行われる「火振り(ひぶり)かまくら」(仙北市指定無形民俗文化財)も[かまくら]ですね。実は全国的にはまだまだあまり知られていないのですが、美郷町(みさとちょう)の「六郷のカマクラ」も古くからの行事で、国の重要無形民俗文化財に指定されているほど重要な伝統行事なのです。

さらに、昭和末期から一時途絶えてしまったのですが、2014年(平成26年)に復活した北秋田市の葛黒(くぞくろ)集落で開催される「火まつりかまくら」(北秋田市指定無形民俗文化財)や、やはり最近になって復活した大館市の「十二所のかまくら」、秋田市の「仁井田のかまくら」も[かまくら]という行事なのです。

同じ[かまくら]でも、行事の内容が全く違うのはどうして

雪国秋田に何故[かまくら]という行事が多いのでしょう。ほかの都道府県ではあまり聞いたことがないですね。あったとしても伝統行事ではなく、「横手のかまくら」をまねして雪のドームを作って遊ぶ観光目的のイベントです。それらのイベントでは雪のドームを[かまくら]と呼んでいますが、本来の[かまくら]はそうではないのです。

その理由のひとつに、角館の「火振りかまくら」のように人が入れるような雪のドームを作らない[かまくら]があること。それに[かまくら]という名称を持つ各地の行事の内容に大きな違いがあることも、理由にあげられています。さらには、それに“鎌倉“と名乗る中世の武士が関係していることや鎌倉幕府も[かまくら]に関わっているのではないかなどともいわれているのです。

まあ、地元の人にとっては、行われる行事を楽しめればいいので、名前由来なんか関係ないのですが、伝承行事や民俗芸能を研究する人たちにとってはかなりの関心事らしく、過去から現在まで数多くの研究結果が発表されています。しかし、まだ核心を突いたものはないようで、意見は割れていて結論は出ていないのが現状です。

それでもいくつかの有力といわれている説があります。まずはそれを詳しくご紹介しましょう。

雪で造った祠の中に祀った神座=かみくらが[かまくら]になまった説

ドーム状の人が入れるようなものは造らないとしても、雪を固めて中をくりぬいた“雪洞(せつどう)”は、大きさや形は違っていますが、いずれの行事も造ります。たとえば、角館の「火振りかまくら」では、祭神を祀るための小さな祭壇状のものや、「仁井田のかまくら」のように雪からワラ小屋に変化したところもあります。しかし、その役割はほとんど同じで、雪洞の奥に神座(しんざ/かみくら/神倉)を造り、水神様など神様を祀り、天候の安定や五穀豊穣、家内安全を祈ります。この神様を祀った神座=かみくらが[かまくら]に変化していったというのが語源という説です。

門松などの正月用品を燃やすため、雪で造ったかまどが[かまくら]に変化

[かまくら]という行事は、正月が終わり普段の生活に戻る節目、小正月(こしょうがつ/新歴では2月15日前後、旧歴では1月15日前後)に行われるという共通点があります。その際、門松や注連(しめ)飾りなどの正月用品を燃やすために、雪でかまどを作ったことから“かまど”が[かまくら]に変化したというものです。

鎌倉大明神を祭神とする行事だから[かまくら]という説

鎌倉大明神は、平安時代後期に勃発した後三年合戦(後三年の役/1083年~1087年)で活躍したと伝わる鎌倉権五郎景政(かまくらごんごろうかげまさ/生没不詳)のことを指しています。鎌倉権五郎景政は相模国鎌倉郷(神奈川県鎌倉市)から後三年合戦の主役の1人、源義家(みなもとのよしいえ/1039年~1106年)に従ってやってきた武士です。弱冠16歳でありながら、敵の矢を右目に受けながらも果敢に戦ったとの逸話が残っています。

江戸時代の絵図に、[かまくら]のもとになったといわれる行事の際、この鎌倉大明神の旗が立っていることから、行事自体が[かまくら]と呼ばれるようになった、という説です。鎌倉大明神は[かまくら]以外の行事や各家庭に祀られることはない、という[かまくら]のみの祭神で、秋田県だけで信仰の対象となっています。だから[かまくら]は秋田県のみで行われているのですね。

つまり、[かまくら]は鎌倉大明神を祀った行事なので、内容はおのおのの開催地で変わっても不思議はないという説で、かなり有力ともいわれています。

鎌倉幕府の誕生を祝うもの

この説は「横手のかまくら」に伝わる説で、鎌倉幕府を祝う行事として始まったというのがその根拠となっています。そのため「横手のかまくら」は江戸時代には<鎌倉>と表記されていたようです。また「六郷のカマクラ」も<鎌倉>と書いていたらしく、鎌倉幕府説もなかなか説得力がありますね。

「鳥追い唄」が[かまくら]の根拠

[かまくら]には、こどもたちが、田んぼや畑などにいて農作物を食い荒らす野鳥を追い払う「鳥追い唄」を大声で歌う風習が一部に残っています。その唄の中に“鎌倉殿”という歌詞があり、これがこの行事を[かまくら]といったというものです。

菅江真澄の残した[かまくら]の図絵は、今はない「湯沢のかまくら」だった

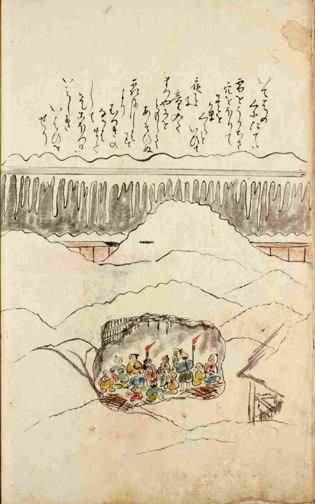

菅江真澄(すがえますみ/1754年~1829年)も[かまくら]に関して解説文や図絵を残しています。最初に[かまくら]を見たことが1784年の『秋田のかりね(齶田濃刈寢)』に書かれています。場所は横手のとなりになる湯沢です。湯沢では[かまくら]は行われていません。いつ消滅したのかも分かっていないようですが、図絵には高く積もった雪を掘って、その中でこどももおとなも楽しく語らっているのが分かります。文面ではこのことを“かまくらあそび”といい、雪を掘って穴を開けたものを[かまかくら]と呼んでいる、と書いています。※図絵は『粉本稿(ふんぽんこう)』から。

このようにさまざまな説がある[かまくら]ですが、真相は解明されるのでしょうか。

さて、ここからは2025年現在開催されている[かまくら]の概要と開催地をご紹介しす。

[かまくら]の代名詞となっている「横手のかまくら」

「横手のかまくら」は、450年前頃から始まった伝統行事(鎌倉時代はじめという伝承も)なのですが、今の形になるまでには、横手で行われていたいくつかの行事が混ざり合って、また、昔のままのものもあれば、あったものが消滅したり、新たなものが加えられたりしながら続いてきました。

雪洞が現在の屋根部分が丸い大きな雪のドーム型になったのは1959年(昭和34年)で、今のように公園などに集められて開催されるようになったのも1970年代以降のことです。その理由が車社会になり、雪のドームが交通の邪魔にならないようにしたからというのですから驚きです。しかし、安全に開催されるのであれば、正解だったのかもしれません。

「横手のかまくら」は、[横手の雪まつり]の一環として新暦の小正月(2月15日前後)に開催されていますが、2026年から2029年まで実験的に開催日固定ではなく、2月の第2金曜日、土曜日の2日間に変わっています。

横手のかまくら Information

- 行事名:横手のかまくら

- 文化財指定:横手市指定無形民俗文化財

- 場所:横手市内各所

- 問い合わせ先:横手市観光協会

- 電話番号:0182-33-7111

- 開催日:

- 2026年から2029年まで/2月の第2金曜日~第2土曜日(2日間)※2030年以降は未定

- URL:横手のかまくら

- アクセス:

- 公共交通機関/JR奥羽本線横手駅下車、メイン会場を結ぶ無料循環バスあり

- 車/秋田自動車道横手ICまたは横手北スマートICから約10分、指定駐車場から無料循環バス利用

横手雪まつり Information

- 行事名:横手のかまくら/ミニかまくら/雪の芸術/梵天(ぼんてん)コンクール/旭岡山神社梵天奉納祭

- 場所:横手市内各所

- 問い合わせ先:横手市観光協会

- 電話番号:0182-33-7111

- 開催日:

- 横手のかまくら/2月第2金曜日~第2土曜日(2日間/2026年から2029年まで/2030年以降は未定)

- ミニかまくら/2月第2金曜日~第2土曜日(2日間/2026年から2029年まで/2030年以降は未定)

- 雪の芸術/2月第2金曜日~第2土曜日(2日間/2026年から2029年まで/2030年以降は未定)

- 梵天コンクール/2月16日(固定)

- 旭岡山神社梵天奉納祭/2月17日(固定)

- アクセス:

- 公共交通機関/JR奥羽本線横手駅下車、メイン会場を結ぶ無料循環バスあり

- 車/秋田自動車道横手ICまたは横手北スマートICから約10分、指定駐車場から無料循環バス利用

Google Map

2つの軍団が竹の棒で激しく戦う「六郷のカマクラ」

[かまくら]は「横手のかまくら」のように、雪のドームを中心に行われるほのぼのとした行事と思われていますが、本来は雪ではなく、多くは“火”を中心にした激しい行事として伝わっています。

「六郷のカマクラ」は、“天筆(てんぴつ)”という願い事を書いた長く大きな紙を一堂に集めて焚きあげる<天筆焼き>と、長い竹の棒を持った南北に分かれた集落の青年たちが、五穀豊穣や天候などの吉凶を占って戦う<竹うち>が中心となった[かまくら]の<動>を代表する伝統行事です。

「六郷のカマクラ」ではかまくらはカタカナ表記になっていて、[カマクラ]という名称は、行事全体を指す呼称として使われています。雪洞はドーム型ではなく、雪で囲ったムロ(室)になっており、中には水神様ではなく鎌倉大明神が祀られています。

<竹うち>は3回戦で行われ、北軍が勝てば豊作、南軍が勝てば米の値段があがるといわれているそうです。どちらにしても農民の味方ですね。「六郷のカマクラ」は国指定重要無形民俗文化財(文化財の名称:六郷のカマクラ行事)です。

開催期間は5日間で、開催日は毎年最終日(「竹うち」「天筆焼き」が行われる)が2月中旬の土曜日になるように開催されています。2025年は2月11日(火曜日)~2月15日(土曜日)の5日間でした。2026年以降は六郷カマクラ行事継承会 事務局(電話:0187-84-0020)に問い合わせるか、下記、Information内の公式ホームページ(六郷のカマクラ)で確認してください。

六郷のカマクラ Information

- 行事名:六郷のカマクラ行事

- 文化財指定:国指定重要無形民俗文化財

- 所在地:秋田県仙北郡美郷町六郷字本道町115 竹うち会場(カマクラ畑)

- 問い合わせ先:六郷カマクラ行事継承会 事務局(名水市場湧太郎内)

- 電話番号:0187-84-0020

- 開催日:最終日が2月中旬の土曜日になるように開催期間(5日間)を決定

- URL:六郷のカマクラ

- アクセス:

- 公共交通機関/秋田新幹線・JR奥羽本線・田沢湖線大曲より六郷・横手方面行き路線バスで約20分、六郷上町バス停下車徒歩約5分

- 車/秋田自動車道大曲ICから約15分

Google Map

子供たちが「おーい かまくらの権五郎!」と謎の呪文を叫ぶ「葛黒の火まつりかまくら」

秋田県北部、北秋田市中央部の山間部にある七日市の小さな集落、葛黒(くぞくろ)に伝わる「火まつりかまくら」は、その名の通り「火」を中心とするかまくら行事です。

最初に大きな雪洞を作り、鎌倉大明神をお祀りします。雪洞の前に付近の山から切り出した10m以上ある大木に稲わらや豆がらを巻きつけて立て、それをご神木と見立てて火をつけます。燃えさかる火に向かってこどもたちが「おーい、かまくらの権五郎!」と叫び厄払いをします。

300年ほど前に始まった行事と伝わり、1999年(平成11年)に一度途絶えてしまいました。しかし、住民の皆さんの努力で2014年に(平成26年)復活したのですが、コロナ禍でまた休止を余儀なくされました。それが、2025年に見事復活したのです。また参加者が大声で「おーい、かまくらの権五郎!」と叫ぶコンテストが開催されていて、人気のイベントとなっています。「おーい、かまくらの権五郎!」ってどんな意味があるのでしょうか。「葛黒の火まつりかまくら」は、北秋田市指定無形民俗文化財です。

開催日は2月の第3日曜日で、2025年は2月16日でした。

葛黒の火まつりかまくら Information

- 行事名:葛黒の火まつりかまくら

- 文化財指定:北秋田指定無形民俗文化財

- 所在地:秋田県北秋田市七日市葛黒

- 問い合わせ先:北秋田市総務部総合政策課広報係

- 電話番号:0186-62-6608

- 開催日:2月の第3日曜日

- URL:葛黒の火まつりかまくら

- アクセス:

- 公共交通機関/JR奥羽本線鷹ノ巣駅からタクシーで約30分

- 車/秋田自動車道大館能代空港ICから約20分

Google Map

火のついた炭俵を振り回す角館の「火振りかまくら」

「火振りかまくら」は、角館の冬を彩る伝統の行事です。3mほどのワラ縄の先に炭俵を縛り付け、炭俵に火をつけて円を描くように振り回します。真冬の雪景色に炎の輪が舞う幻想的な光景は圧巻です。

毎年旧暦の小正月、2月14日開催されています。「火振りかまくら」という名称は、従来は単に<かまくら>と呼ばれていたのですが、近年(20~30年くらい前)に、秋田県横手市の行事「かまくら」と区別するため「火振りかまくら」と命名されました。

「火振りかまくら」は、以前は2月13日に前夜祭が行われていたのですが、2025年は2月14日のみの開催でした。また、会場も固定されているわけでなく、毎年多少変わっています。会場によっては観光客の火振り体験ができるのですが、日程、会場、体験、駐車場等は必ず仙北市に問い合わせをするか、ホームページをチェックしてください。「火振りかまくら」は仙北市指定無形民俗文化財です。

角館の「火振りかまくら」 Information

- 行事名:火振りかまくら

- 文化財指定:仙北市指定無形民俗文化財

- 問い合わせ先:仙北市角館観光情報センター「角館駅前蔵」

- 電話番号:0187-54-2700

- 開催日:2月14日

- 開催時間:18:00〜20:00

- 開催場所:角館町内各所(主会場ほか、20カ所前後同時開催)

- URL:角館の火振りかまくら

- アクセス:

- 公共交通機関/秋田新幹線・JR田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道角館駅から徒歩で約20分~30分

- 車/秋田自動車道協和ICから国道341号・46号経由で40分前後

Google Map

わらに火をつけ振り回す仁井田の「火振りかまくら」

仁井田(にいだ/秋田市)の「火振りかまくら」は、330年ほど前から始まったとされる小正月の行事です。しかし、人手不足や予算などさまざまな理由から1950年頃に中止されていました。

復活前は雪洞を造っていたそうですが、復活後はワラで小屋を建て、正月用品などを入れます。まずは鎌倉大明神を祭神とした祭壇を造り、神事を行い、その後小屋に火をつけます。

ワラ縄の先端にワラ束を巻き付け、円を描くように振り回します。歴史とかは分かっていないそうですが、江戸時代から「火振りかまくら」と呼ばれていたことは確かのようです。

仁井田の「火振りかまくら」の開催日は2025年までは新暦の小正月1月15日でしたが、2026年以降成人の日に変更予定になっています。

仁井田の「火振りかまくら」 Information

- 行事名:仁井田の火振りかまくら

- 所在地:秋田県秋田市仁井田新田

- 問い合わせ先:秋田市観光文化スポーツ部観光振興課

- 電話番号:018-888-5602

- 開催日:成人の日(2026年以降)

- 開催時間:18:00~19:00頃

- 開催場所:仁井田新田の御野場中学校横の水田

- アクセス:

- 公共交通機関/羽越本線新屋駅から車で約12分

- 車/秋田自動車道秋田南ICか約12分

Google Map

菅江真澄の記述を再現した「十二所のかまくらやき」

江戸時代に米代川の水運で栄えていた十二所(大館市)で行われていた[かまくら]行事を、紀行家の菅江真澄が当地を訪れた際に書き記したもとに復活させたのが「十二所のかまくらやき」です。

真澄は「十二所のかまくらやくの祝いを見に行き、炭俵に火をつけ振り回す……」と記しており、復活する際も、そのままの形の行事になっています。1803年に訪れているのですが、その頃には[かまくら]という名前がつけられていたことが分かります。現在は観光用という要素が強く、観光客も参加可能です。

十二所のかまくらやき Information

- 行事名:かまくらやき

- 所在地:秋田県大館市十二所中町

- 問い合わせ先:大館市十二所公民館

- 電話番号:0186-43-7123

- 開催日:2月14日

- アクセス:

- 公共交通機関/JR花輪線十二所駅から徒歩圏内

- 車/秋田自動車道大館南ICから約20分

![これも[かまくら]。“おーい、かまくらの権五郎!”と謎の呪文を叫ぶ「葛黒の火まつりかまくら」 葛黒の火まつり1_北秋田市](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2025/12/6b98b156e5d30be32e1a2d8ae1190034-150x150.jpg)