誕生のきっかけは将軍の「浮気」!? 名君と称えられる保科正之【福島県】

目次

江戸幕府の2代将軍、徳川秀忠(ひでただ)の息子の中で有名なのは、次男で3代将軍の徳川家光(いえみつ)です(長男は夭逝しています)。

他にも秀忠の息子はいて、その1人が保科正之(ほしな・まさゆき)です。

誕生したのは父・秀忠が浮気をした結果だったと言われています。

誕生した時は存在すら隠されていた保科正之でしたが、その後、4代将軍の家綱(いえつな)の政治を強力に補佐したのみならず、会津藩の藩主としても名君と称えられる人物に成長するのです。

保科正之の誕生

保科正之の誕生は慶長16年(1611年)のことで、徳川秀忠の4男として誕生しました。

幼名は幸松丸。

生母は、秀忠の正室・家光の生母として有名なお江(ごう。織田信長の姪にあたります)ではありません。

正之の母親の名は静(しづ。志津とも)といい、出自には諸説あれども、身分の高い女性ではなかったことは確実です。

静は、秀忠の乳母である大姥局(おおうばのつぼね)に仕える女性でした。

静は秀忠に見初められて、秀忠の子を授かるものの、秀忠の側室とはなれず、静は見性院(けんしょういん)という女性のもとに預けられます。

見性院は、戦国時代の大名として有名な武田信玄(たけだ・しんげん)の次女です。

静が秀忠の側室となれなかったのは、秀忠の正室であるお江にとって、静とその子どもの存在が、受け入れられなかったためと考えられます

(秀忠と静の最初の子は水子にされたとも伝えられています)。

そして、正之誕生の事実は秀忠の側近など数名しか知らず、異母兄の家光でさえも知らなかったということは、正之が表沙汰にできない存在であったことの裏付けと言えます。

要するに、秀忠が静と子をなしたことは「浮気」と捉えられることだったのでしょう。

正之はそのまま見性院の手によって育てられます。

保科正光の子として育てられる

正之が7歳となった元和3年(1617年)に、見性院の縁で、正之は保科正光(ほしな・まさみつ)に預けられることとなりました。

保科正光は元・武田家の家臣で、信濃国高遠藩(現在の長野県伊那市)の藩主に任じられていました。

実直な性格で知られていて、武田家の滅亡後も見性院への気遣いを欠かさないような人物でした。

そのため、見性院は正光ならば正之を任せられると決心し、将軍の隠し子の存在という重大事を打ち明けます。

結果的に正之は正光の養子となり、高遠へ移り住んだのです。

正之はこのように、将軍の息子でありながらそれを公にできない環境で過ごすのですが、高遠で細々と過ごした経験こそが正之を、領民のことを思って政治を行う人物へと成長させたに違いありません。

兄・家光と対面

秀忠の正室であったお江は寛永3年(1626年)に死去します。

これで堂々と秀忠の息子と名乗れるということなのか、寛永6年(1929年)に、正之は既に3代将軍となっていた兄の家光に初めて対面します。

寛永8年(1631年)に養父の正光が死去し、正之は21歳で高遠藩3万石の藩主になりました。

翌寛永9年(1632年)には、実父の秀忠も死去します。

秀忠の死後、家光は異母弟にあたる正之を、相談ができる身内として、ことのほかかわいがったと言います。

しかし正之はあくまで弟ではなく家臣として家光に仕え、家光や周囲からの一層の信頼を得たと言われています。

家光の実弟である忠長(ただなが)が、家光の弟としての厚遇を求めた結果、秀忠や家光に見限られ、最終的には自害に追い込まれたこととは対照的でした。

会津藩の藩主に

寛永13年(1636年)に、正之は出羽国山形藩(現在の山形市)20万石を与えられます。

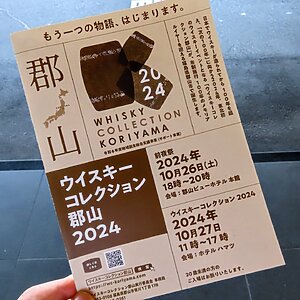

そして寛永20年(1643年)には陸奥国会津藩(現在の福島県会津若松市)23万石の藩主に任じられます。

徳川家にとっては外様である、伊達家の治める仙台藩や、上杉家の治める米沢藩などに対する抑えとしての役割を期待されてのことだと考えます。

以後、幕末に至るまで、正之の子孫である会津松平家が会津藩主を務めることになります。

保科正之が領地を移転する際には、彼を慕う旧領の領民がついていったと伝わっています。

正之の善政ぶりがうかがえると言えるでしょう。

託狐(たっこ)の遺命

慶安4年(1651年)の家光の臨終の際に、正之は家光から呼ばれ、家光亡き後の長男・家綱のことを正之に託すと言われます。

この家光最後の命は「託狐(たっこ)の遺命」と呼ばれています。

家光の遺命通り、正之は4代将軍となった家綱を強力に補佐します。

将軍に就任した際、家綱はわずか11歳だったので、政治の実権は正之にあったと言ってよいでしょう。

家光の遺命に感銘を受けた正之は、後の寛文8年(1668年)に定めた「会津家訓十五箇条」の第一条を「会津藩たるは将軍家を守護すべき存在であり、藩主が裏切るようなことがあれば家臣は従ってはならない」としています。

以後、会津藩の藩主・藩士はこの条文を忠実に守り、幕末においても佐幕派の中心的存在として、最後まで薩長を中心とする新政府軍に抵抗することになるのです。

正之が名君と呼ばれる理由

保科正之はどうして名君と呼ばれているのでしょうか?

それは、正之が幕府の政治においても、会津藩の政治においても、数々の善政を行ったからです。

幕政を大きく改革

3代将軍家光までの時代の幕政は、幕府の権力基盤を固めるために、大名に対する厳しい処分を辞さない武断政治と呼ばれるものでした。

しかし、正之は法制度によって治める文治政治への転換を進めます。

末期養子の禁(後継ぎのいない大名が死にかけたときに急遽後継ぎをとるのを禁止すること)を緩和したり、殉死(主君が死去したときに家臣が後を追うこと)を禁止したりしたのです。

大名の家族を人質として江戸に住まわせる、大名証人制度の廃止も行いました。

これらの改革は、三大美事と呼ばれています。

また、江戸の急激な人口増加に対処するために玉川上水を開削します。

この玉川上水の上流の方の部分は、今もなお東京都民の暮らしを支えています。

明暦3年(1657年)の明暦の大火の後には、焼け出された庶民の救済を行いました。

その後、江戸を再建するにあたり、道路の拡幅や、火除けのための上野広小路の設置、神田川の拡張などの防火策を実施しました。

大火で焼け落ちた江戸城の天守については「遠くを見る以外に実用性がない」として、再建にかかる費用を他のことに回すことを決め、再建しませんでした。

会津藩を画期的な福祉国家に

領地の会津藩では、豊作の年に米を買い上げて「社倉」に蓄えておき、飢饉の際に領民を救うための備蓄米とするしくみを築きました。

さらには、90歳以上の老人には身分を問わず米を支給するという制度を作りました。

これは日本初の年金制度とされています。

他にも、赤子を間引きするという悪習の禁止や、現在の言葉で言えば生活保護、最低賃金、医療保険、火災保険などに相当する制度の創設も行っています。

17世紀前半にこのように庶民のことを思った制度を作ったことに驚かされます。

なお、保科正之の藩政については、高遠時代から正之に従ってきた家臣や血縁者ばかりを重用した傾向があり、名君という評価には異論があることには触れておきます。

もっとも、そのことがこの時代の人事としてそこまで重大な問題なのかとか、正之の政治面での功績を上回るほどの汚点なのかという再反論も、あってしかるべきでしょう。

正之に助けられた米沢藩

会津藩から近いところにある米沢藩では、3代目藩主の上杉綱勝(うえすぎ・つなかつ)が、正保2年(1645年)に後継ぎのないまま急死してしまいます。

本来ならば上杉家は無嗣断絶となり、家が取りつぶされるところでした。

しかし、綱勝の岳父にあたる正之が上杉家存続のために奔走し、綱勝の2歳の甥を綱勝の養子として認めさせ、上杉綱憲(つなのり)として上杉家を継がせることに成功します。

※完全に余談ですが、上杉綱憲の実父は、吉良上野介(きら・こうずけのすけ。実名は義央:よしひさ)です。

『忠臣蔵』で語られているように、大石内蔵助(おおいし・くらのすけ。実名は良雄:よしお/よしたか)を筆頭とした赤穂浪士に討たれることで知られています。

このときに上杉家の所領は30万石から半分の15万石に減らされてしまいましたが、取りつぶしよりははるかに良い結果です。

上杉家、そして米沢藩士たちは、幕末に至るまで正之に、そして会津藩に対して恩義を感じていたといいます。

そしてその会津藩への恩が、幕末の会津藩と米沢藩の関係にも大きく影響することとなるのです。

最期

sisisai – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102396170による

善政を行った保科正之に恩義を感じていた人は多いはずですが、最初に説明したように、正之が誕生したきっかけは父・秀忠の浮気でした。

そこで正之に恩義を感じる人たちは「秀忠公はよくぞ浮気してくださった」とも思っていたとか。

そのような俗言自体は筆者も聞いたことがありますが、当時の人たちが本当にそう言っていたのかについては、確証が得られませんでした。

幕政でも藩政でも大きな功績をあげた正之は、松平姓を名乗ることを幕府から勧められますが、正之は養育してくれた保科家への恩義から、終生、保科姓を名乗り続けました。

松平姓となったのは、正之の6男で、3代目の会津藩主となった正容(まさかた)の代からです。

また、正之は晩年に、自らの業績に関する書類を燃やしてしまいます。

将軍の業績が、実は自分がやったこととして後世に残るのを、嫌ったためと伝わっています

(しっかりと残ってしまっていますが)。

最後まで無私を貫いた人生でした。

寛文9年(1669年)に、嫡男の正経(まさつね)に家督を譲って隠居した後、寛文12年(1672年)の12月18日に江戸の藩邸で死去、享年63。

墓所は現在の福島県猪苗代町にある見祢山(みねやま)にあります。

将軍の息子として生まれ、数々の事績をあげながらも、あくまで臣下として謙虚さを保った正之の生き様は、死去から350年以上経った現在もなお、会津地方や長野県伊那市の方々をはじめとして多くの人々からの尊敬を集めています。