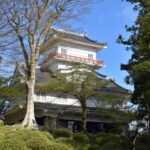

東北6県城自慢「戊辰戦争」で大軍を寄せ付けなかった会津の誇り、鶴ヶ城【福島県会津若松市】

目次

明治維新の戊辰戦争では、福島県に在った諸藩は奥羽越列藩同盟軍として明治新政府軍(官軍)と激しく戦い、攻防戦が展開されて多くの城が損傷を受けました。

会津の鶴ヶ城も官軍の大軍が押し寄せ攻城戦となり、砲撃によって大きな損傷を受けましたが、お城は最後まで落城しませんでした。

その城跡からは、地形を巧みに活かした「縄張り(なわばり)」の意図や工夫が感じられ、難攻不落の名城であることがよくわかります。

(1976年度国土地理院の国土航空写真より) 出典:Wikipedia(ファイル名: Aizu Wakamatsu Castle air.jpg)

ちなみに、城における「縄張り」とは動物や反社会勢力などの「テリトリー」のような意味ではなく、お城の全体設計(曲輪・石垣・土塁・濠・堀の配置など)を指した言葉です。

新政府軍の猛攻に耐えた鶴ヶ城(会津若松市:国の史跡)

別名を会津若松城、若松城、黒川城、会津城とも呼ばれ、かつては会津藩の政庁であったこの城は、現在は「鶴ヶ城跡」として国の史跡に指定されています。

戊辰戦争での会津藩は藩士のほか、その子女らで結成された「白虎隊」や「婦女隊(娘子隊)」、町民・農民なども招集したことで約9,400人の兵力を確保しましたが、新政府軍75,000人に対しては絶望的な兵力差でした。

しかし、1ヵ月におよんだ籠城戦では会津藩は一丸となって奮戦し、降伏して開城となるまで、天守などを半壊状態にされながらも落城しなかったのでした。

鶴ヶ城の歴代城主たち

南北朝時代の1384年に、蘆名氏第7代・蘆名直盛(あしななおもり)が築城してから、最後の城主・松平容保(まつだいらかたもり)が城を開け渡す1868年まで、多くの城主が居城としてきました。

蘆名(あしな)氏(1384年~1589年)

蘆名家第7代・直盛が黒川と呼ばれていた地に東黒川館を築き、それが黒川城の前身とされています。

第16代・盛氏(もりうじ)のころには会津一円を支配下に収めて最大の版図を広げ、多くの文化人も訪れるほど栄えました。

しかし1589年(天正17年)、第20代・義広(よしひろ)が磐梯山麓の摺上原で伊達政宗(だてまさむね)に敗れ、義広は常陸に逃げて黒川城は伊達政宗の支配下となります。

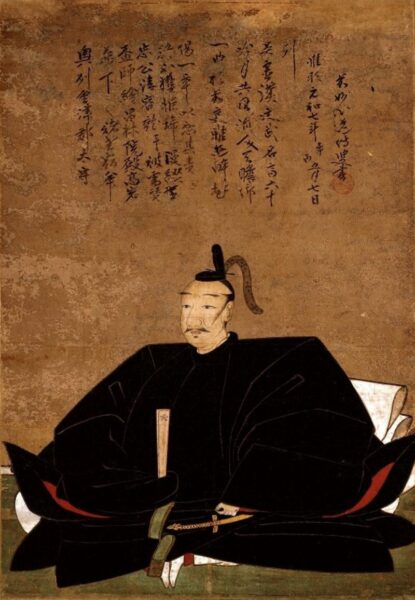

伊達氏(1589年〜1590年)

摺上原合戦の2年前1587年(天正15年)、天下をほぼ統一した豊臣秀吉(とよとみひでよし)は、大名同士の私的な領土争いを禁じる「惣無事令」を発布しました。

そのため政宗の会津進攻は秀吉の怒りを招き、政宗は小田原征伐に出向いた秀吉のもとに参上して帰順の意を示し、受け入れた秀吉によって岩手山城に転封となりました。

蒲生(がもう)氏(1590年〜1595年)

秀吉により会津91万石は蒲生氏郷(がもううじさと)に与えられ、氏郷は黒川を「若松」と改めて、蒲生流の縄張りに基づいた城造りと街造りを行いました。

1593年(文禄2年)には「望楼型7重」とされる天守が完成し、蒲生家の舞鶴の家紋から「鶴ヶ城」と名を改められ、会津若松の発展の礎となりました。

上杉氏(1598年〜1601年)

1589年、氏郷が40歳で逝去すると蒲生家中に内紛が起こり、秀吉によって上杉景勝(うえすぎかげかつ)が越後から会津に転封されて、120万石の大大名となります。

秀吉逝去後に景勝は豊臣政権の五大老となりますが、豊臣政権内で徳川家康(とくがわいえやす)との対立が深まり、家康の会津征伐から関ケ原の戦いへと繋がって行きます。

関ケ原の戦いは1日にして東軍の勝利に終わり、西軍の石田三成と結んでいた上杉景勝は、わずか3年で120万石の会津から30万石の米沢に転封されたのでした。

蒲生氏(1601年〜1627年)

会津には再び蒲生氏が移封され、氏郷の嫡男・秀行(ひでゆき)が鶴ヶ城に入りました。

しかし、そのころ発生した会津大地震の被害の大きさによる心労からか、秀行はわずか30歳で亡くなってしまうのでした。

跡目を争って蒲生家中が内紛状態となったことから、伊予の松山に転封となり、松山城主だった加藤嘉明(かとうよしあき)が入封します。

加藤氏(1627年〜1643年)

「賤ケ岳の七本槍」として秀吉の麾下で名を馳せた嘉明(よしあき、よしあきら)は城造りの名人でもあり、鶴ヶ城の縄張りと領内の整備を推進し、彼が逝去した後は嫡男・明成(あきなり)が引き継ぎました。

天守を現在の姿と同じ5層に改修して北出丸や西出丸を増築し、これまで東側にあった大手口を北側に変えるなど、現在の鶴ヶ城の姿はほぼこの時代に造られています。

しかし、加藤家では明成と家老・堀主水との間でお家騒動が起こり、徳川幕府がこれに介入したことによって、明成は会津を没収されてしまいました。

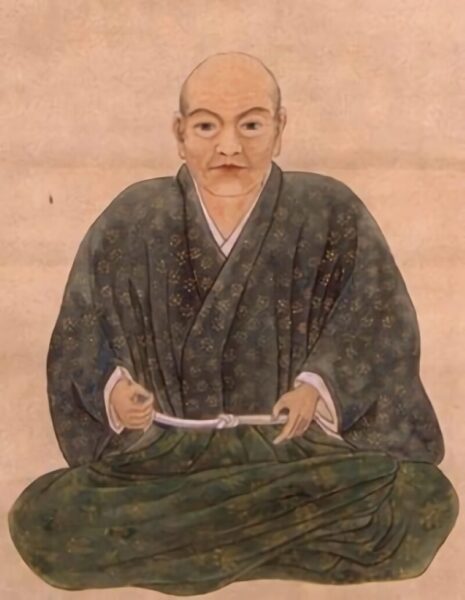

保科(ほしな)・松平氏(1643年〜1868年)

みちのくの抑えの要として会津を重要視する幕府は、この地を徳川親藩とすべく第3代将軍・家光(いえみつ)の実弟である保科正之(ほしなまさゆき)を藩主に封じました。

正之は「家訓(かきん)十五条」を定め、末代まで徳川将軍家への絶対的な忠誠を誓わせますが、これが戊辰戦争の遠因になったとも言われています。

保科氏は第3代藩主・正容(まさかた)の時に松平性に改姓して親藩として幕府に尽くし、最後の城主、第9代藩主・容保(かたもり)へと続くのでした。

現在に蘇る威風堂々の鶴ヶ城

明治維新後、「廃城例」により存城が決定されますが、石垣や立樹などのほか一部をのぞき天守も含めて解体され、1908年(明治41年)には三ノ丸東側に陸軍練兵場が設置されたため、三ノ丸の一部と濠や土塁など約6haが撤去されました。

しかし本丸、二ノ丸、三ノ丸の一部、北出丸、西出丸とそれらの周囲の濠は残され、戊辰戦争時の鶴ヶ城の縄張りを確認することができます。

そして1965年(昭和40年)に天守が鉄筋コンクリート造によって外観復興再建され、1990年(平成2年)に城外に移されていた茶室「麟閣」(福島県指定重要文化財)が本丸の元の場所に移築復元されるなど、かつての威容をとりもどしました。

鶴ヶ城の縄張りについての考察

若松城の本丸の東には広大な二ノ丸と伏兵郭および三ノ丸があり、それらは多数の守備兵を配備することが可能とされ、本丸の西と北にはそれぞれ出丸が造られて、それらから続く本丸には帯郭(おびぐるわ)が築かれています。

三ノ丸を除いて、鶴ヶ城の城門は石垣と城門が平行でなく食い違いに配置されて、攻めにくい虎口を形成している「枡形石垣門」です。

本丸の南側は出丸がなく手薄な印象ですが多数の櫓(やぐら)が設置され、高石垣を登る敵を横から攻撃する横矢掛(よこやがかり)などがあります。

そして、高石垣直下の牛沼は幅の広い内濠とされ、さらにその南にあるのが外濠代わりの湯川です。

西出丸

元は馬出(うまだし)の西出丸は本丸のある台地から低い位置にあり、西出丸が落ちた場合に帯郭守備兵は本丸につながる「梅坂」を攻め上る敵に対し、高い位置から「逆落とし」で撃退することができます。

さらに攻め上っても帯郭には「弓門」と呼ばれる「西中門」があり、攻め寄せた攻城側の軍勢はそこで足を止められ、鉄砲と弓による攻撃に晒されるのです。

しかしそれ以前に西出丸を落とすには、銃弾や弓が降り注ぐ狭い虎口(ここう)にある「西大手門」か「内讃岐門」を抜くか、幅広い「南町通濠」を渡って高い石垣を登るか、いずれにしても大損害を被ることでしょう。

北出丸

こちらも西出丸と同じく馬出だった場所を、加藤明成(かとうあきなり)が北出丸として増築したもので、当初城の東側にあった大手門は後に、この北出丸に移されました。

こちらも本丸とは高低差があり、北出丸を落として「横手坂」と呼ばれる坂を上っても、帯郭の「太鼓門」で十字砲火を浴びることになります。

城の大手にあたる北出丸の虎口は出丸・主郭・帯郭・櫓のほか、隣接する西出丸からの射撃が集中することとなり、「鏖丸(みなごろしまる)」との別名もあるほどです。

二ノ丸と三ノ丸

本丸の東側には広大な二ノ丸と三ノ丸が広がっていて、築城当初はこちらが城の玄関である大手口とされていました。

これらは本丸との高低差がないことから、空堀を掘り下げて本丸側の石垣を「高石垣」として防御が固められています。

さらに二ノ丸が落とされた場合は、本丸との間の木橋である「廊下橋(ろうかばし)を落として、高石垣と櫓や横矢掛などによって本丸を守る構造です。

会津鶴ヶ城(若松城) <Information>

- 施設名称:鶴ヶ城(鶴ヶ城城址公園)

- 所在地:福島県会津若松市追手町1-1

- 電話番号:0242-27-4005

- 営業時間:天守閣博物館 8:30~17:00(最終入場16:30、料金は公式サイトでご確認ください)

- 営業時間:鶴ヶ城天守閣ミュージアムショップ 8:30~17:00

- 営業時間:茶室「麟閣」 8:30~17:00(最終入場16:30、L.O.16:00、料金は公式サイトでご確認ください))

- 定休日:なし

- 駐車場:西出丸駐車場・東口駐車場・南口駐車場(いずれも有料、料金は公式サイトでご確認ください)

- URL:会津鶴ヶ城公式サイト

Google Map

まとめ

今回の取材で会津が誇る鶴ヶ城は、東北ばかりか日本でも有数の難攻不落の城であったことがわかりました。

ちなみに天守の瓦は復元された当初は黒瓦でしたが、2010年(平成22年)から2011年にかけて改修工事が行われ、明治以前の赤瓦に復元されています。

また、2006年(平成18年)に「日本100名城」に選定されたほか、「鶴ヶ城公園」として1990年(平成2年)に「日本さくら名所100選」にも選定されています。