東北6県城自慢「広大な南部領の象徴に相応しい壮大な石垣!」東北では稀な石垣の城・盛岡城【岩手県盛岡市】

目次

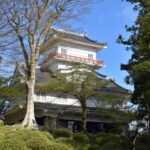

かつては盛岡藩の藩庁として政治の中心であり、現在は盛岡の象徴で憩いの場として市民に愛されている盛岡城は、土塁を主とする城が多い東北では珍しい総石垣の城です。

「三日月の丸くなるまで南部領」と広大な版図を謳われ、戦国時代を勝ち抜いた南部氏の居城として築城されて以来、その城跡の石垣は今日まで威容と美しさを誇り、盛岡の象徴として大きな存在感を示しています。

盛岡城(盛岡市:国の史跡、日本100名城)

別名を「不来方城(こずかたじょう)」とも呼ばれる盛岡城内の建造物のほとんどは、明治維新の際に解体・撤去されてしまいましたが、城の特長である石垣は築城当時のものも多く残されていて、縄張の様相を見て取ることができます。

本丸、二の丸、三の丸などにみられる石垣は最高で約14メートルの高さがあり、その壮大さと美しさに圧倒されるばかりですが、積まれた時代によって石の積み方が違い、石積み技術の進化がわかる貴重な歴史資料です。

なお、城における縄張とは、動物や反社会勢力などの「テリトリー」のような意味ではなく、お城の全体設計(曲輪・石垣・土塁・濠・堀の配置)のことを指しています。

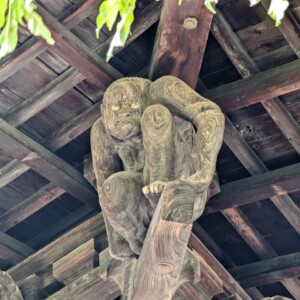

不来方という地名の由来

盛岡の地は、少なくとも500年以上前から不来方と呼ばれていて、今でも盛岡の雅称としてこの地名が使われることがあります。

その昔、里を荒らしていた「羅刹(らせつ)」という鬼が三石神社の神に捕らえられ、「二度とこの地に来ない」証として、岩に手形を残したとされています。

これが「岩手」の由来となり、「この方には二度と来ない」との約束が「不来方」として伝えられ地名となったというのが地元に伝わる伝承です。

盛岡城の築城を計画した藩祖・南部信直(なんぶ のぶなお 1546年~1599年)

南部氏第26代当主・南部信直は、天下を統一した豊臣秀吉に所領を安堵され、さらに離反した九戸政実(くのへ まさざね)を降したことでその所領(岩手県二戸市付近)を与えられ、居城を三戸城から南にある九戸城に移しました。

津軽為信(つがる ためのぶ)の謀反で削り取られた津軽地方の所領のかわりに、岩手県の中南部となる閉伊郡、和賀郡、稗貫郡を所領に加増されるなどして、領地がさらに南に拡がります。

それについて豊臣幕閣の浅野長政(あさの ながまさ)の進言もあり、信直はさらに九戸城からさらに南の「不来方」の地に居城を移すとして秀吉に許可を求め、1598年(慶長3年)築城に着手します。

当時京にいた信直は、長男の利直(としなお)に、縄張をしたうえで築城するよう命じますが、その完成を見ることなく1599年(慶長4年)に逝去しました。

盛岡城の縄張をした盛岡藩初代藩主・南部利直(なんぶ としなお 1576年~1632年)

南部氏当主第27代で盛岡藩初代藩主の利直は、信直から新城の縄張と築城を命じられ、北上川と中津川の洪水に苦しめられながら竣工したのは1633年(寛永10年)で、利直もまた完成を見ることができませんでした。

利直が三の丸を整地した際に発見された「烏帽子岩(宝大石)」は、現在も三の丸跡に鎮座していて、後にそこの場所に建立された櫻山神社の社宝になっています。

不来方が盛岡となるきっかけは、利直が不来方との地名を好まず「森ヶ丘」と改名したことで、それが訛って「森崗」となったことでした。

そして、利直の息子の第3代藩主・重信(しげのぶ)が、永福寺四十二世・清珊(せいさん)法印との連歌で、清珊法印が下の句を「宝の珠の盛る岡山」と詠んだことから「盛岡」と改名されたと伝えられています。

戊辰戦争と明治維新後の盛岡城

戊辰戦争後、盛岡城は明治政府による廃藩置県によって廃城となり、廃城令によって存城とされましたが、一般に払い下げられて建造物は解体廃棄あるいは移築され、城跡には石垣だけが残されました。

1906年(明治39年)に岩手県により「岩手公園」として整備され、2006年(平成18年)には盛岡市が愛称を「盛岡城跡公園」としています。

奥羽越列藩同盟として戊辰戦争を戦い、改易された南部利剛(なんぶ としひさ 1827年~1896年)

南部氏第40代当主で盛岡藩第14代藩主の利剛は、首席家老の楢山佐渡(ならやまさど)の意見に従い奥羽越列藩同盟に参加して明治新政府に対抗することを決意します。

そして、明治新政府側についた隣の久保田藩(秋田藩)領に、楢山佐渡を将として出兵したことにより、戦後は蟄居・改易となりました。

転封からの旧領復帰を果たした南部俊恭(なんぶ としゆき 1855年~1903年)

父の利剛は1868年(明治元年)11月に改易となりましたが、南部家第41代当主の俊恭は同年12月に磐城国白石藩13万石に封じられて家名再興を許されました。

そして翌年の1869年(明治2年)、盛岡の旧領に復すことが叶い、盛岡藩の藩知事となって事実上の第15代藩主として返り咲き、盛岡藩最後の藩主となったのでした。

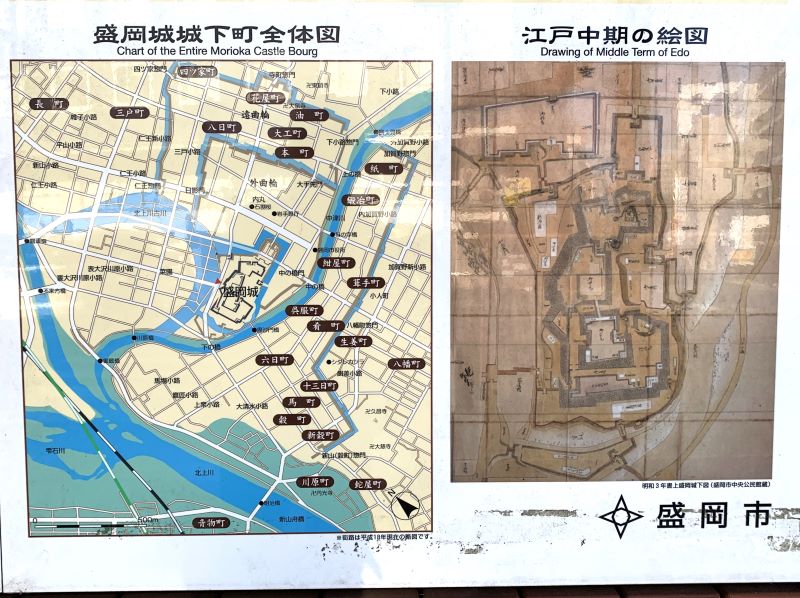

盛岡城の縄張について考える

城が建つ場所は花崗岩の丘陵で、その花崗岩を切り出して利用することで東北随一の石垣が造られたとされています。

盛岡城の縄張は「連郭式平山城」と呼ばれるもので、小高い山に本丸を配置してその下に二の丸、三の丸が縦に繋がる形です。

本丸・二の丸・三の丸のほか淡路丸(あわじまる)・腰曲輪(こしぐるわ)・榊山稲荷曲輪を合わせて、内曲輪(うちくるわ)あるいは御城内(ごじょうない)としていました。

また、内曲輪の北側の起伏に富む地域(現在の内丸地域)を平坦にしたうえで濠と土塁で囲み、南部氏一族や藩の重臣たちの屋敷を配置した下曲輪(したくるわ)としています。

さらに、外曲輪の北側と東側の中津川対岸の地域も濠と土塁で囲み、武士や町人たちを住まわせる遠曲輪(とおくるわ)または総構(そうがまえ)としています。

自然の川を利用した外濠と高い石垣に囲まれた東・南・西

盛岡市内を流れる北上川と中津川の合流する地域にあり、城の西は水量が多い北上川を、東と南は中津川を天然の外濠としていました。

北上川は現在よりも城の近くを流れていて外濠の役目を担うとともに、亀ヶ池の西端の辺りに「舟入(ふないり)」と呼ばれる船着き場があったとされています。

本丸をの周囲には二の丸のほか、西に榊山稲荷曲輪、南に腰曲輪が配置され、淡路丸と呼ばれていた東側はさらにその下に帯曲輪があり、東と南には中津川と内曲輪との間に内濠が引かれていました。

城の北、大手の守りを担う外曲輪と下曲輪

外曲輪(そとくるわ)は北の境が現在の本町通りのすぐ南側にあり、西の中央通りの日影門跡と東の中津川に囲まれたエリアで、本丸よりも広い出丸のようになっていて、盛岡城を攻略するにはこの外曲輪を制圧する必要があります。

また、この外曲輪を落としたとしてもその先に鶴ヶ池と亀ヶ池と呼ばれる内濠と、これも出丸のような下曲輪(しもくるわ)があり、そこからさらに三の丸、二の丸と攻略しなければならない大手からの攻撃には大兵力が必要です。

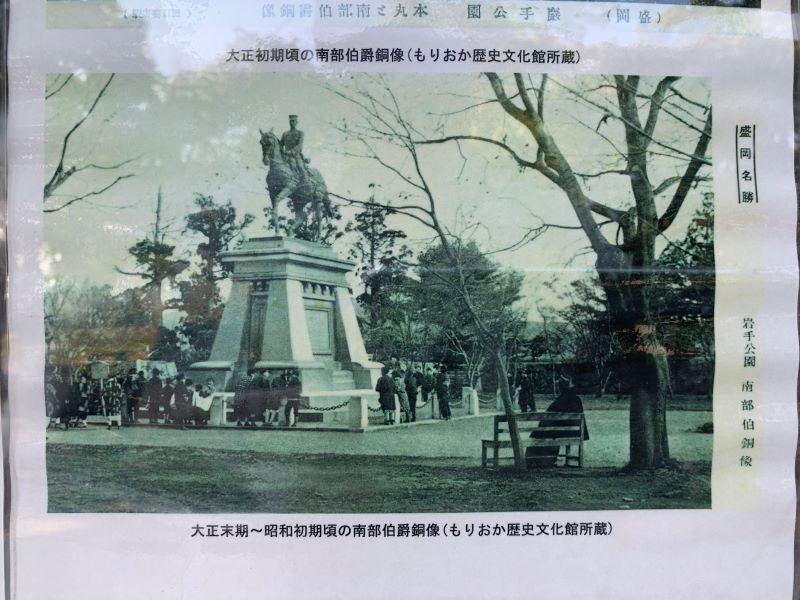

本丸に残された銅像の台座、その主は?

盛岡城の本丸跡には立派な台座が据えられていますが、その上には銅像がありません。

この台座には、日露戦争において23歳で戦死した南部氏第42代当主の南部利祥(なんぶ としなが)の騎乗姿の銅像が建立されていました。

1908年(明治41年)に建立された銅像は、太平洋戦争中の金属類回収令により1944年(昭和19年)に供出されて、台座だけが残されたのでした。

盛岡城跡公園 <Information>

- 施設名称:盛岡城跡公園(岩手公園)

- 所在地:岩手県盛岡市内丸1番37号

- 電話番号:019-681-0722

- 営業時間:公園は24時間

- 営業時間:もりおか歴史文化館 4月~10月 9:00~19:00(受付18:30まで)、11月~3月 9:00~18:00(受付17:30まで)

- 定休日:第3火曜日(祝・休日の場合は翌日)、年末年始(12月31日~1月1日)

- URL:盛岡城跡公園 公式サイト

- URL:盛岡市市役所 公式サイト (教育委員会 歴史文化課)

- URL:もりおか 歴史文化館 公式サイト

Google Map

まとめ

盛岡城は東北一見事な石垣がある城でますが、その石垣の上に築城以来の建物が現存していないのが残念とする意見をブログなどでよく見かけます。

盛岡市では近年、天守の復元話が持ち上がっているものの絵図や画像などが残っておらず、それら資料を探しています。

何らかの資料が発見されて盛岡城跡公園の整備が進み、盛岡城跡の石垣の上に天守や櫓が建ち並ぶ姿が見られるようになることを願って止みません。