東北6県城自慢「みちのくの大藩・仙台藩62万石の威厳、ここにあり!」独眼竜が築いた仙台城【宮城県仙台市】

目次

仙台藩はその成立から明治維新の廃藩まで伊達氏が統治し、表の石高は62万石ながら実質の石高は支藩の一関藩も含めて100万石を超える大藩でした。

伊達家直属の家臣だけで約1万人を数え、その最大兵力は約3万5,000人とも言われ、外様大名ながら「松平」姓を賜り、伊達家の歴代藩主には「陸奥守(むつのかみ)」の官位が与えられています。

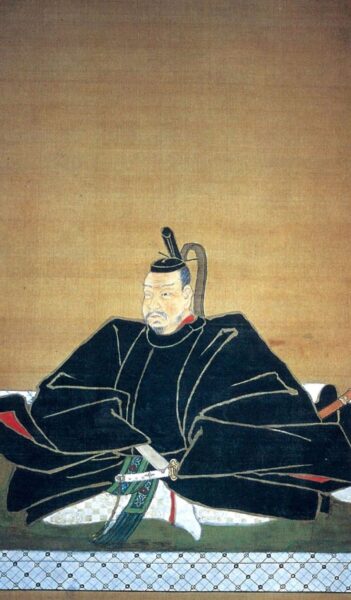

その藩祖、伊達氏第17代当主・伊達政宗(だて まさむね)は居城となる仙台城の縄張を、自ら青葉山に登り行ったと伝えられています。

なお城における縄張とは、動物や反社会勢力などの「テリトリー」のような意味ではなく、お城の全体設計(曲輪・石垣・土塁・濠・堀の配置)のことを指しています。

杜の都の象徴的存在、仙台城(仙台市青葉区:国の史跡、日本100名城)

青葉山に築かれた城として「青葉城」とも呼ばれる仙台城は、伊達政宗が仙台藩初代藩主として居住して以来、明治維新まで伊達氏が城主を務めてきました。

東軍の徳川家康(とくがわ いえやす)についた政宗は関ケ原の戦いの後、家康の許しを得て仙台の青葉山に縄張をして築城し、1603年(慶長8年)にそれまでの居城だった岩出山城から仙台城に移ります。

築城当初は天然の要害を利用した山城だった仙台城

仙台城は「連郭式平山城」として分類されていますが、「連郭式(れんかくしき)」とは本丸と二の丸三の丸が一直線で結ばれ並列に配置された縄張の様式で、「平山城(ひらやまじろ、ひらやまじょう)」とは、平野の中にある山、丘陵などを利用して築城された城のことです。

関ケ原の戦い後、領国の北に偏る位置にあった山城の岩出山城で不便を感じた政宗は、領国のほぼ真ん中にある仙台の平野に目を付け、居城を構えることにしました。

平野を流れる広瀬川の西岸は切り立った断崖になっていて、そこにある青葉山は天然の要害としてその昔から山城が存在していたとも言われています。

上杉氏の警戒にあたる伊達政宗

当時はまだ江戸幕府が固まっておらず、会津から米沢に減封のうえ転封されたとはいえ、上杉景勝(うえすぎ かげかつ)を警戒する使命を幕府より与えられていたとされる政宗は、要害の地に堅固な城を築城したのでした。

政宗は城の前面防御を広瀬川に委ね、背後に青葉山を背負う形で本丸と西の丸からなる仙台城を築きますが、これは上杉勢が攻め寄せたとしても、幕府の援軍が駆けつけるまでの時間を稼ぐことを考えたとみられています。

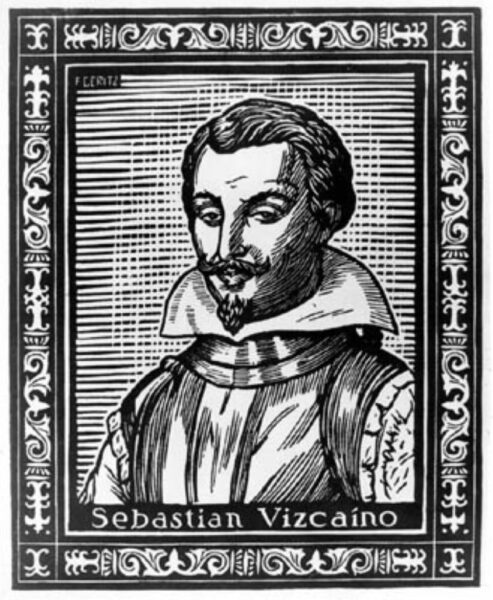

当時この城を訪れたスペインの探検家ビスカイノが、「城は日本の最も勝れ、最も堅固なるものの一にして、水深き川に囲まれ断崖百身長を越えたる厳山に築かれ」と評価したことが伝えられています。

天守のない本丸

仙台城の本丸は東西245m、南北267mの広大な敷地で、政宗が築城した直後は藩主の政務や生活の場となる御殿が建てられていました。

政宗は仙台城の本丸に天守を建てませんでしたが、これについては「家康公に敵意がないことを示すため」だとか、「そもそも戦のない江戸時代に天守は不要だった」など、諸説挙げられています。

ただ、天守の代用というわけではありませんが、城の中心施設として慶長15年(1610)本丸の北の部分に「大広間」が設けられました。

ここは藩主が家臣と対面する場所で、内部は豪華な障壁画や飾金具で装飾されていたとされ、桃山様式の豪華絢爛な御殿だったと伝わっています。

現在は発掘された大広間跡の間取りが再現されていて、各部屋の配置や柱の位置などが表示されており、その規模がわかりやすく展示されている遺構です。

また、本丸跡には「本丸北面石垣」の修復で確認された、1602年ごろの築城当初に積まれた石垣と、1668年(寛文8年)の地震で崩れた部分を修復した際の石垣が展示されていて、その技術の違いを比較することができます。

神社になった西の丸

西の丸跡には「宮城縣護國神社」が創建されていて、明治維新から太平洋戦争の間に命を落とした兵士、5万6,000余柱を御祀りしています。

東北で唯一、伊勢神宮の外宮「風宮(かぜのみや)」の旧御正殿が下げ渡された神社です。

宮城縣護國神社 <Information>

- 施設名称:宮城縣護國神社

- 電話番号:022-223-7255

- 参拝時間:9:00~16:00

- URL:宮城縣護國神社 公式サイト

Google Map

平和な時代に変身を遂げた仙台城

堅固な山城であった仙台城ですが、徳川幕府の体制が固まり平和の江戸時代が訪れると、市街地から遠く山を登らなければならない本丸への往来が不便に感じるようになります。

そこで政宗から家督を継いだ、伊達氏第18代当主で仙台藩第2代藩主の伊達忠宗(だて ただむね)は、街に近い平坦な場所に二の丸を造営して藩の政庁と居所を移しました。

さらに大手門の脇に三の丸を造営するなどしたことによって、これ以降の仙台城の中枢は二の丸に移り、山の上の本丸と西の丸は使われなくなったのでした。

なお、この忠宗による二の丸への移転は、平和な時代の訪れを察知した、政宗による遺言だったとも伝えられています。

仙台城跡に今も残る遺構

仙台城跡は公園として整備されていますが、広大な二の丸は東北大学の川内キャンパスとなっているほか、三の丸にも仙台市博物館が建てられていますが、本丸から三の丸にかけては石垣や土塁が現存しており、この地が城跡であることが感じられます。

城内の建造物はほとんど全てが失われてしまいましたが、「寅の門(とらのもん)」、「本丸搦め手の辰の口門(たつのくちもん)」など、移築された建物が市各所に残されています。

将来に向けた復元計画

仙台中心部から青葉通を西に進み、広瀬川にかかる「大橋」を渡ると「大手門脇櫓」と「大手門北側石垣」が見えて、ここが城跡であることを感じることができます。

大手門脇櫓は1964年(昭和39年)に、民間の寄付により復元されたもので、かつての大手門の大きさを偲ぶことができる再建遺構です。

また、大手門復元計画が2021年度(令和3年度)に立ちあげられていて、2038年度(令和20年度)までに現在ある脇櫓とともに再建されることになっています。

仙台城跡(青葉城跡) <Information>

- 施設名称:仙台城跡(青葉城跡)

- 所在地:宮城県仙台市青葉区川内1番地

- 電話番号:022-214-8544

- 営業時間:本丸跡・青葉城資料展示館 9:00~17:00(11/4~3/31は16:00まで)

- 営業時間:仙台城見聞館 9:00~17:00

- 営業時間:仙台市博物館 9:00~16:45

- 定休日:仙台市博物館 月曜(祝日振替休日の場合開館)・祝日振替休日の翌日(土日祝日の場合開館)

- 定休日:博物館の他の施設は無休

- URL:仙台市 公式サイト

Google Map

まとめ

本丸跡に行くには、車で山の裏側を回り込んで埋門(うづみもん)跡から青葉城本丸会館駐車場に着けば、すぐに「本丸大広間跡」や「伊達政宗公騎馬像」を見ることができます。

しかしそのほかは、近くの西の丸跡には「宮城県護国神社」が建ち、下の二の丸跡は東北大学の敷地で、三の丸跡の仙台市博物館の周りにわずかに城跡遺構が散在しているだけです。

他県の代表的な城跡に比べてとても寂しく、仙台城跡周辺の遺構がさらに再現・復元されて、かつての伊達家の栄華を偲べる城跡となることを願って止みません。