佐竹北家時代に花が開いた城下町角館【仙北市の見所③】

目次

角館は、“お殿様”として住民からも尊敬されていた佐竹北家(さたけほっけ)が統治していた江戸時代215年ほどの間に大きく花を開きました。

芦名氏が造った町並みを引き継いだ佐竹北家

角館で今残っている城下町を中心とする町割は、江戸時代になって初めて角館に入った、久保田藩主佐竹氏の遠縁に当たる芦名氏が造りました。角館城のある古城山を頂点に、その南の麓、東西300~500m、南北2,000mほどの地域に、“角館二十一町”といわれる町が置かれたのです。現在<武家屋敷通り>として観光名所になっている武家町は、古城山に近い北半分で、内町(うちまち)と呼ばれて、その町名は表町下丁、東勝楽丁のように“丁”という字が当てられました。

600世帯、3,000人を超える規模だった角館の人口

内町にあった武家屋敷は、芦名氏が町造りをしたころ(1620年頃)で250軒位と伝わっています。その後芦名氏は後継者がなく断絶してしまったことから、1656年に角館に入ったのが佐竹北家です。佐竹北家になっても町の大きさはさほど変わりなく、家族を含めると武家関連の人口は1,200人~1,500人程度と考えられています。

武家屋敷のある内町に対して町人町は外町(とまち)と呼ばれ、1849年の久保田藩統計(『新編北羽発達史』収録「嘉永二年調家中並領内百姓男女人数」/国立国会図書館蔵)によると、356軒あったとの記載があり、総人数は1,500~2,000程度だったようです。

小さな城下町だったが故に、戊辰戦争による戦禍を免れた

600世帯、最大3,500人程度の城下町というのは、久保田藩全体では秋田県の郷土史書『新編北羽発達史』によると、1849年で農家(約28万人)を除くと武家町人などあわせて約9万人(一部地域含まれず)となっていますので、角館はかなり小さな城下町だったことが分かります。このことが、明治維新の際、東北の各藩同士が新政府軍と旧幕府軍に分かれて激しく戦った戊辰戦争(1868年~1869年)の戦場にならず、幸いにも当時の町並みが今に残る大きな要因の1つになっているのです。

国の重要無形民俗文化財に指定されている「角館祭りのやま行事」

角館で一番有名な伝統行事は、国指定重要無形民俗文化財で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「角館祭りのやま行事」です。18台の曳山(ひきやま)といわれる“やま(山車=だし)”が大通りでぶつかり合う勇壮な祭りで、荒っぽい一方、領主佐竹北家当主の前では、やまの出来映えや手踊りを披露し、その年の一番山車を競うという優雅な面も持ちあわせています。

少なくとも1694年から330年以上続く「角館祭り」

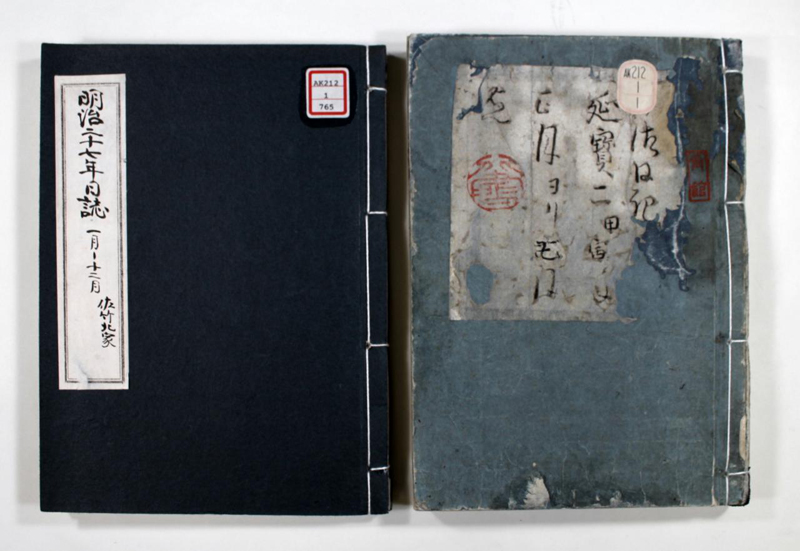

角館祭りは、角館の守り神「神明社」と室町時代創建と伝わる「成就院薬師堂」の祭礼が合体して、毎年9月7日から9日の3日間開催されています。その起源ははっきりとはしていませんが、記録として最初に登場するのは、佐竹北家のお殿様が毎日書いたといわれる『佐竹北家日記』の1694年の記述です。「(当時)鹿島祭(といわれていた)祭りが行われ、各丁内が人形を乗せた“船”状の曳き物を仕立て、北家に披露した」とあり、これが角館祭りの原型とされています。

さらに『佐竹北家日記』の1788年度版には、初めて“やま”が登場します。それによると「薬師堂の祭礼で、40台ほどのやまが出され、北家の門前で上覧を仰いだ」と書かれていて、この頃には“船”が“やま”に変わっていました。だだし、この頃のやまは“吊り山”といって、大勢の人間が担いで移動したものだったようです。

やまに車輪を付けて人が引っ張る“曳山(ひきやま)”になったのは、明治時代になってからで、やまの大きさが担ぐには大きくなりすぎたため、といわれています。1910年(明治43年)以降はすべてのやまが曳山になりました。

9月7日から3日間続く角館祭り

やまには武者人形などの飾り付けと、お囃子隊、踊り手が乗ります。9月7日朝、神明社で例祭の式典が行われ、祭りが始まります。その後午後4時頃には18台のやまが神明社に集合し、各々がお囃子と踊りを奉納、最後の台が終わるのは深夜です。

9月8日は神明社の神事に始まり、薬師堂には18台のやまが参拝します。午前10時頃からは“佐竹北家上覧”です。これは江戸時代から続く習わしで、佐竹北家のお殿様にその年の飾りの出来映えや、お囃子、踊りの上達ぶりを見せます。2025年現在の“お殿様”は佐竹北家第21代当主佐竹敬久(のりひさ/前秋田県知事)氏で、上覧は武家屋敷通りにある旧黒田家で開催されました。

やま行事最大のハイライトで、大迫力の“やまぶっつけ”

「角館祭りのやま行事」最大のハイライトは“やまぶっつけ”でしょう。お囃子衆や踊り手たちを乗せたまま鉢合わせをした2台のやまが、思い切りぶつかり合うのです。これはいつ、何処で鉢合わせをするかは偶然で、時間も場所も決まっていません、9日の深夜が多いといわれていますが、最近では、9月8日に観光客のため、あらかじめ場所、時間を決めて“やまぶっつけ”を開催する観光やまぶっつけが行われています。観光用とはいえ、本番さながらのすごい迫力です。

9月9日はやまが町内を巡行し、夕刻からは本格的な道の取り合い“やまぶっつけ”が始まります。“やまぶっつけ”が一段落すると祭りは終わりを迎えるのです。

角館祭りのやま行事 Information

- 行事名:角館祭りのやま行事

- 文化財指定:国指定重要無形民俗文化財/「山・鉾・屋台」の1つとして「ユネスコ無形文化遺産」に登録

- 問い合わせ先:仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」

- 電話番号:0187-54-2700

- 開催日:9月7日~9月9日

- 場所:角館町内町、外町など

- URL:角館祭りのやま行事

- アクセス:

- 公共交通機関/秋田新幹線・JR田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道角館駅から徒歩で約20分

- 車/秋田自動車道協和ICから国道341号・46号経由で約39分

Google Map

縄の先に火をつけ、振り回す奇祭「火振りかまくら」

「火振りかまくら」は、角館の冬を彩る伝統の行事です。1mほどのワラ縄の先に炭俵を縛り付け、炭俵に火を点けて円を描くように振り回します。真冬の雪景色に炎の輪が舞う幻想的な光景は圧巻です。

「火振りかまくら」の起源に関しては、確たる証拠は見つかっていません。江戸時代の1815年に江戸幕府が全国の藩に送りつくらせた『風俗問状(ふうぞくといじょう)』という、各地の行事や風俗を聞いた、今でいうアンケート調査で、秋田県からの回答『奥州秋田風俗問状答(おうしゅうあきたふうぞくといじょうこたえ)』の中に、一月十四日道祖神祭に武家屋敷の門前で大火を燃やし、男たちが俵に火をつけて振っている姿が描かれています。江戸時代に小正月(こしょうがつ)といわれる1月13日から15日の間に行われる行事が「火振りかまくら」だったことは間違いなさそうです。

小正月の行事は、仕事始めの行事

小正月とは、1月1日(~3日)の大正月(おおしょうがつ)に対する呼び方で、正月の終わりを告げる行事が行われることが多くなっています。現在では地域によって旧歴の小正月(2月15日前後)か新暦の1月15日のどちらかを小正月と呼び、決まりはありません。

「火振りかまくら」は、毎年旧暦の小正月、2月14日開催されています。「火振りかまくら」は、本来“かまくら”と呼ばれていたのですが、20~30年くらい前に、秋田県横手市の行事「かまくら」と区別するため「火振りかまくら」と命名されました。

秋田県には<かまくら>という行事が4つあります。横手市の<かまくら>、美郷町(みさとまち)の<六郷のかまくら>、北秋田市葛黒(くぞくろ)の<火まつりかまくら>、そして仙北市角館の「火振りかまくら」です。開催時期は旧小正月(2月15日前後)で、五穀豊穣と無病息災を願う行事であるという共通点はあるのですが、行事の形体はバラバラ、何故<かまくら>と呼ばれているかも不明というなかなか不思議な行事になっています(詳しいご紹介はまたの機会に)。

しめ飾りや門松などを燃やす行事左義長が原型

「火振りかまくら」は、その原型といわれている行事があります。平安時代から京都御所で行われていた<左義長(さぎちょう)>という祭事です。毬杖(ぎっちょう)という遊戯で使い古した毬(まり)を、扇子や短冊とともに小正月の1月15日に焼いたと伝わっています。それが神社や民間に伝承して、正月飾りやしめ縄(注連縄)、門松などを燃やして無病息災を祈る“お焚き上げ(おもに神社)”、“左義長(主に西日本)”、“どんと焼き(主に東日本)”と呼ばれる行事に発展したのです。

「火振りかまくら」も、左義長が徐々に形を変えて今のスタイルになったもので、江戸時代に佐竹北家の小正月の行事が人々の間に広がっていったと考えられています。

「火振りかまくら」は、以前は2月13日に前夜祭が行われていたのですが、2025年は2月14日のみの開催でした。また、会場も固定されているわけでなく、毎年多少変わっています。会場によっては観光客の火振り体験ができるのですが、日程、会場、体験、駐車場等は必ず仙北市に問い合わせをするか、ホームページをチェックしてください。

火振りかまくら Information

- 行事名:火振りかまくら

- 文化財指定:仙北市指定無形民俗文化財

- 問い合わせ先:仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」

- 電話番号:0187-54-2700

- 開催日:2月14日

- 開催時間:18:00〜20:00

- 開催場所:角館町内各所(主会場ほか、20カ所前後同時開催)

- URL:火振りかまくら

- アクセス:

- 公共交通機関/秋田新幹線・JR田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道角館駅から徒歩で約20分~30分

- 車/秋田自動車道協和ICから国道341号・46号経由で40分前後

Google Map

紙風船上げ、白岩ささら、白岩焼きなど、まだまだある佐竹北家時代に始まった伝統行事や工芸は『仙北町の見所④』でご紹介します。