青森弘前の鬼神社を紹介!鬼沢に伝わる“角のない鬼”の伝説とは?

目次

青森県弘前市鬼沢にある「鬼神社」は、角のない鬼を祀る全国的にも珍しい神社です。鬼といえば恐ろしい存在を思い浮かべがちですが、ここに伝わるのは村を救った“優しい鬼”の物語。鬼沢にはその伝説を裏づけるような場所や、鬼と共に暮らしてきた独特な風習が今も残っています。今回は鬼神社とともに、地域に受け継がれる鬼の伝説と文化を紹介します。

青森県弘前市にある鬼神社とは?

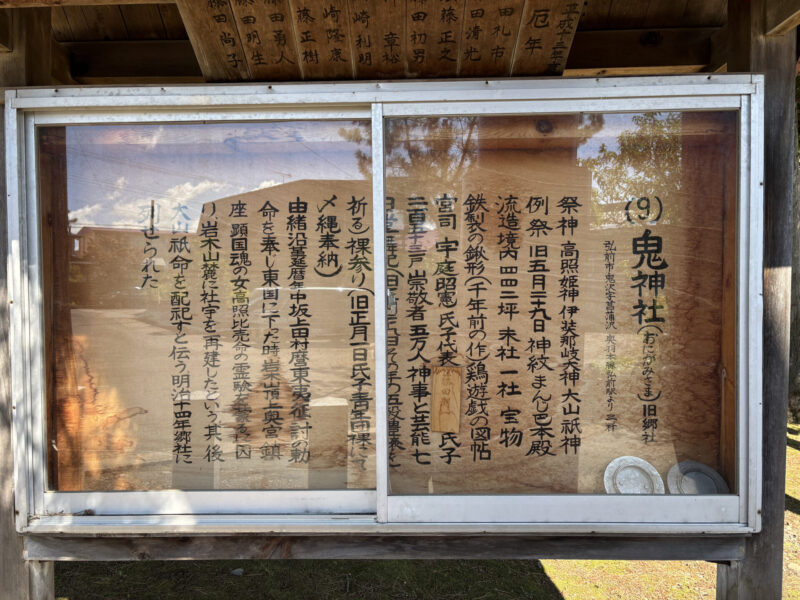

弘前市鬼沢地区・菖蒲沢の東端に鎮座するのが「鬼神社(きじんじゃ、地元では“おにがみさま”)」です。神社の扁額にある「鬼」の字には、角を表す“ノ”がありません。これは、「角のない優しい鬼」への敬意を形にしたもの。地元では節分に豆まきをしない、もしくは「福は内、鬼も内」と唱える習慣があり、鬼は怖い存在ではなく村を守る神様として親しまれています

鬼神社に伝わる角のない鬼の伝説とは?

鬼神社がある鬼沢には、心優しい鬼の伝説が語り継がれています。この鬼こそが鬼神社の由来となっているのですが、一体どんな鬼なのでしょうか?

鬼沢地区に伝わる心優しい鬼神伝説

昔、この鬼沢に弥十郎という農民がいました。彼は岩木山の赤倉で鬼と出会い、相撲をとったりして親しくなったといいます。

ある年、干ばつで田んぼが干上がり、村人たちは困り果てていました。弥十郎の願いを聞いた鬼は「決してのぞかないでほしい」とだけ言い残し、一夜で堰を作り水を引いたのです。鬼のおかげで田畑は潤い、人々は大喜び。しかし、約束を破った人間が一人いたのです。その人物というのが、鬼の友人でもある弥十郎の妻だったのです。

弥十郎の妻がその姿をのぞいてしまったため鬼は姿を消し、鍬と蓑笠だけが残されました。そして、残った鍬と蓑笠を祀ったのが鬼神社の始まり。村を救った角のない鬼は、今も“やさしい鬼”として語り継がれています。

「鬼沢」という地名は鬼伝説に由来する

この地が「鬼沢」と呼ばれるようになったのは、まさに角のない鬼の伝説に由来するといわれています。鬼が堰を築き、村を救った場所が“鬼のいた沢”として記憶され、そのまま地名になったのです。

優しい鬼の正体は渡来人?

鬼の正体についてはさまざまな説があります。坂上田村麻呂に追われ岩木山中に潜んだ落武者説や、卓越した製鉄・灌漑技術を持つことから渡来人説など。この地に伝わる鬼は、ただの化け物ではなく、人知や技術をもたらす尊敬すべき存在だったのかもしれません。

弘前市には鬼を祀る神社が多い!?

実は弘前市には、鬼神社以外にも鬼を祀る神社があります。その特徴が「鳥居の鬼コ」と呼ばれる鬼の像。鳥居の上にちょこんと座り、悪霊や災いを払う守り神として親しまれてきました。面白いのは、鬼コの姿が神社ごとにまったく違うこと。赤鬼や青鬼、にらみをきかせた顔つきのものから、どこか愛嬌のある表情まで実に多彩です。

現在は40体ほどが確認されており、地元では“鬼コ巡り”を楽しむ人もいます。弘前を訪れたら、自分のお気に入りの鬼コを探してみるのも楽しいかもしれません。

鬼沢には鬼がいた証拠が残っているって本当?

鬼沢にはただの昔話にとどまらない、鬼が存在した証拠とも呼べる名残りがいくつか残っています。中でも「鬼の腰掛け柏」「鬼の土俵」「鬼神堰」は、その代表格。鬼沢周辺に点在し、今も地元の人々に語られて大切にされています。

鬼の腰掛け柏

鬼が弥十郎に知恵を授けた場所とされる柏の巨木は、「鬼神腰掛柏」と呼ばれています。推定樹齢700年、幹周3.6 mほどの大木で、県の天然記念物に指定されている立派な存在。鬼神社のすぐそばにあり、「鬼が実在した証」に見えなくもない佇まいです。

鬼の土俵

鬼と弥十郎が相撲をとったと伝わるその場所は、不思議なほど杉林の中だけが丸く開けています。しかも、なぜか草がほとんど生えず、地元の人たちも「誰かが整えたわけではない」と語る場所。その空間だけ浮き上がったような不思議な雰囲気が、まるで鬼の力を感じさせます。

鬼神堰(逆さ堰)

鬼が一夜で作ったとされる堰は「逆さ堰」と呼ばれ、低い地点から高い地点へ水が流れるように見える仕掛け。勾配をうまく利用した田んぼ用の水利システムで、自然にできたものではなく、誰かが意図して造ったとしか思えない人工的な構造です。

鬼沢に伝わる不思議な風習

そんな心優しい鬼がいた鬼沢では、今でも不思議な風習がいくつか残っています。ここからは、鬼沢地区に伝わる不思議な風習を紹介します。

豆まきをしない

節分といえば「鬼は外、福は内」と豆をまくのが一般的ですが、鬼を祀る鬼沢ではその習慣がありません。豆まきをしたことがない家庭が多く、テレビでその行事を知ったという方も。また、豆まきはしたことがあっても掛け声を「福は内、鬼も内」とする家庭もあり、鬼に親しみがある鬼沢らしいやり方ですよね。

端午の節句に菖蒲を飾らない

端午の節句といえば邪気を払うために菖蒲を飾りますが、鬼沢にはこのような風習はありません。もともと香りの強いものは邪気を払うと信じられており、香りの強い菖蒲は端午の節句で重宝されていました。菖蒲を屋根に飾ったり、湯に入れて薬湯にしたりして邪気を払うのですが、鬼沢地区ではこのような風習がないそう。

宵宮ではニンニクが販売される!?

毎年6月末に開かれる「宵宮」では、鬼の好物とされるニンニクが売られます。魔除けや健康祈願として買い求める人も多く、今では地元の夏の風物詩のひとつ。鬼と人が共に暮らす土地ならではの、不思議な風習がここにも残っています。

まとめ

弘前市にある鬼神社は、人々に寄り添い村を守った心優しい“角のない鬼”を祀る神社でした。腰掛け柏や鬼の土俵といった鬼の痕跡、豆まきをしないといった風習は、鬼を敬い共に暮らしてきた証。弘前を訪れた際には、鬼沢に息づく「やさしい鬼」の足跡を辿ってみてはいかがでしょうか。