相馬大作事件とは?みちのく忠臣蔵ともされる南部藩士の津軽藩主襲撃未遂事件【岩手県】

目次

「相馬大作事件」とは200余年前の1821年5月24日(文政4年4月23日)、盛岡藩士が藩の名誉回復のために、参勤交代から帰国中の弘前藩第9代藩主・津軽寧親(つがるやすちか)の襲撃を企て未遂に終わった事件です。

首謀者の盛岡藩士・下斗米秀之進(しもとまいひでのしん)が、事件後に「相馬大作(そうまだいさく)」と称したことから「相馬大作事件」と呼ばれています。

江戸時代に講談として伝えられて民衆から「赤穂浪士の再来」ともてはやされ、現代でも映画、TVドラマなどで取り上げられたほか、2009年に「みちのく忠臣蔵」という小説が出版されました。

事件の根底には南部氏と津軽氏の確執があった

南部氏は戦国時代、三戸南部氏第24代当主・南部晴政(なんぶはるまさ)の頃に最盛期を迎えます。今の岩手県北半分から青森県全てと秋田県の一部を掌握し、「三日月の丸くなるまで南部領」と謳われるほど版図を広げました。

しかし、1571年(元亀2年)に南部氏の一族とされる大浦為信(おおうらためのぶ:後の津軽為信)が挙兵して独立し、津軽地方と外ヶ浜地方(陸奥湾沿岸)を失ってしまいます。

大浦(津軽)為信の巧みな外交工作

為信は津軽地方の支配を固め、豊臣秀吉に恭順を示そうと自ら上洛を試み失敗しますが、1589年(天正17年)に家臣を上洛させ天下人・秀吉から所領を安堵されました。

これに対し、晴政を継いだ南部信直(なんぶのぶなお)は前田利家(まえだとしいえ)を通して、為信が大名の私闘を禁じた「惣無事令(そうぶじれい)」に違反し領土を奪ったとして秀吉に訴え出ます。

一時は為信を罰する動きが出たものの、すでに恭順を示し小田原征伐では信直より先に秀吉に謁見していたことで津軽の所領は安堵されました。為信は要人への贈り物を欠かさず、秀吉の養父となっていた近衛前久(このえさきひさ)に接近して自らも猶子となり秀吉と形式上の義兄弟になるなど外交工作が巧みでした。

ちなみに為信は前久の猶子となり藤原性を与えられた際、姓を大浦から津軽に改めています。

犬猿の仲となった南部氏と津軽氏

1600年(慶長5年)の関ケ原の戦いでは両氏ともに徳川家康側の東軍に味方し、津軽為信は兵を率いて大垣城包囲戦などに参戦しますが、南部信直は在国のままでした。

ただ、為信の嫡男・信建(のぶたけ)は豊臣秀頼(とよとみひでより)の小姓だったことから西軍に参加していて、これは真田家と同様に為信が生き残りを図ったためとも言われています。そのためか戦後の津軽氏への加増は少なかったものの、徳川幕府に所領を安堵され弘前藩を起こしました。

また、南部信直には津軽三郡の代わりとして和賀郡と稗貫郡(岩手県)が加増され盛岡藩となりましたが、実質は所領が減らされた形となり南部家の家臣は不満を募らせます。

両藩の確執は決定的となり、その後もしばしば境界線争議が発生するなど、さらに深まっていきます。

相馬大作とはどのような人物だったのか?

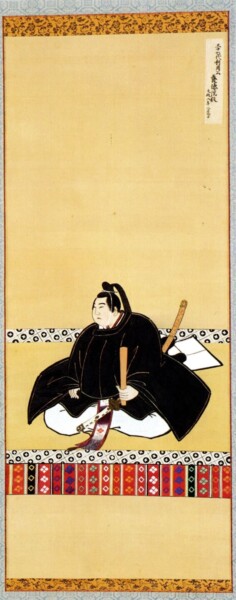

秀之進は下斗米将真(しもとまいまさざね)といい、後年「相馬大作」と名乗ったのは、下斗米氏が平将門(たいらのまさかど)の子孫である相馬氏の末裔とされていたためとされています。

下斗米氏は陸奥国福岡(岩手県二戸市)を領地とする南部家の家臣で、次男だった秀之進は17歳で江戸に上り(家出との説あり)、旗本の夏目長右衛門に武術を師事しました。

夏目は1808年(文化5年)、ロシアによる蝦夷地攻撃への対応のため2千の仙台藩兵と共に択捉島に派遣されますが、秀之進は夏目の師匠である平山行蔵の道場に預けられ師範代になっています。

ロシアの侵略行為に危機感を強める秀之進

夏目長右衛門は蝦夷地から帰還すると、秀之進に現地の実態を語りました。秀之進は、日本側の兵は装備が全て旧式なうえに訓練が不十分で、ロシア軍の襲撃をただ見ているしかなかったことなどを夏目から聞かさ、北方警備の重要性を痛感したとされています。

1818年(文政元年)に父親の病気により秀之進は盛岡に帰郷して、藩の子弟教育のために「質実剛健」を旨とする私塾「兵聖閣(せいへいかく)」を開きました。

門弟は200人とも言われ、講堂・演武場・馬場・水練場などが造られ、秀之進は門弟たちに「日本をロシアの侵略から守るべし」と説き蝦夷地の視察なども行なったとされています。

兵聖閣演武場跡<Infomation>

- 名称:兵聖閣演武場跡

- 所在地:岩手県二戸市金田一新田野95

Google Map

家格が高まる弘前藩と衰退する盛岡藩

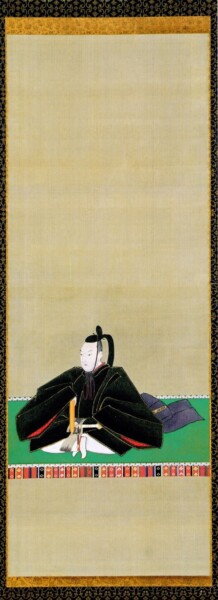

津軽家と南部家の関係は、1805年(文化2年)に弘前藩第9代藩主・津軽寧親(つがるやすちか)が従四位下侍従に叙任され、盛岡藩第10代藩主・南部利敬(なんぶとしたか)が同じ位であったために家格が並びます。

利敬は蝦夷防衛のためとして南部領の一部を幕府に差し出しなどして家格昇進を狙いますが、話がこじれて幕府の不興をかうなどして津軽家との家格差は埋まりません。

1820年(文政3年)に利敬は39歳で死去し利用(としもち)が跡を継ぎましたが、若く無位無官であったため江戸城中での南部家の席次はさらに低下します。盛岡藩士たちは家臣筋だった津軽氏の家格が上になり、さらに利敬の早世は津軽家への積年の鬱憤が原因だったと言われていることなどから不満を募らせます。

相馬大作事件の経過について

津軽家への不満を堪えきれなくなった秀之進たち盛岡藩士は、寧親に辞官隠居を要求する「果たし状」を送り、要求が聞き入れられなければ「悔辱の怨を報じ申すべく候」として暗殺を仄めかしました。

しかしその要求は無視され、秀之進は1821年(文政4年)に参勤交代から帰国する津軽寧親を秋田藩領の白沢駅(しらさわえき:秋田県大館市)付近での襲撃を計画します。

秀之進ら盛岡藩士たちは手製の大砲や鉄砲を用意して待ちかまえましたが、同行者の密告により寧親は別ルートで帰国し襲撃は未遂で終わります。

秀之進の出奔

秀之進は妻子と盛岡藩を出奔して江戸に上り、相馬大作と名を変えましたが捕えられ、翌1822年8月に斬首されました。東京の本所吾妻橋にある妙縁寺には、当時の住職が秀之進の伯父であったことから首塚が残されています。

また、秀之進の供養のために1852年(嘉永5年)10月、盛岡に感恩寺が建立され、秀之進の息子が初代住職となり、境内には秀之進を称える石碑が建てられました。

相馬大作事件之地史跡<Information>

- 名称:相馬大作事件之地史跡

- 所在地:秋田県大館市橋桁

- URL:大舘郷土博物館公式サイト

Google Map

感恩寺<Information>

- 名称:日蓮正宗 恵日山 感恩寺

- 所在地:岩手県盛岡市南仙北1丁目22-79

- 電話番号:019-636-0549

- URL:感恩寺公式サイト

Google Map

事件後の南部藩と弘前藩

南部利用は、事件が起こった1812年(文政4年)12月に従四位下大膳大夫に任ぜられ、ようやく位で津軽寧親と並びます。一方、津軽寧親は襲撃未遂からの帰国後に体調を崩したとされて数年後に隠居し、結果として秀之進たちの目的は達成された形となりました。

まとめ

相馬大作は弘前藩主襲撃の首謀者として処刑されましたが、彼のロシアの侵略に対抗する熱意と義理人情に満ちた行動は、後世多くの人々に感銘を与えました。幕末の水戸藩で尊皇攘夷論を説いた藤田東湖(とうこ)はその義烈を称え、長州藩の吉田松陰は長歌を詠じて秀之進を追慕しています。

その後の研究によって、秀之進の真意は南部家への忠義だけではなく、津軽と南部が和解し協力して北方警備にあたるよう自覚を促すことにあったのではないかとも言われています。