米代川物流の港として発展し、その役割が住所となって現代に残る「能代市二ツ井町荷上場」【秋田県】

目次

能代市の中央部を東から西へ横断する米代川。

端を秋田県、青森県、岩手県にまたがる中岳(標高1024m)に発し、小坂町(こさかまち)、鹿角市(かづのし)、北秋田市(きたあきたし)、大館市(おおだてし)などを経て能代市で日本海に注ぎます。流域には秋田杉の森林や世界遺産の白神山地が広がり、切り出された木材は米代川で能代まで運ばれ、全国に出荷されていました。

また、周辺には江戸時代より尾去沢鉱山(おさりざわこうざん/鹿角市)や小坂鉱山(こさかこうざん/小坂町)、阿仁銅山(あにどうざん/北秋田市)などの鉱山が開発され、産出物の運搬にも重要な役割をしています。

米代川の中継基地、ここで荷を上げ積みかえたことから荷上場

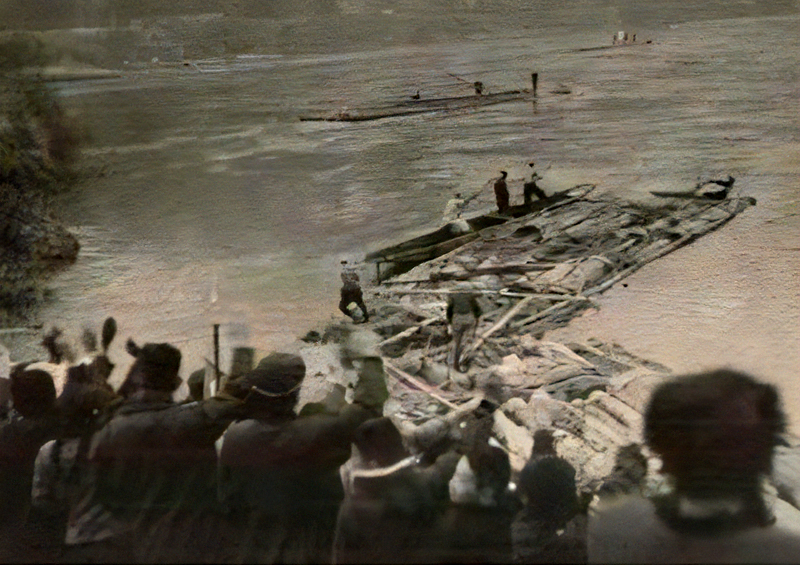

米代川は河口から35kmほどの地点でヘアピンカーブのような大きな蛇行をしている箇所があります。また、その辺りには北側から藤琴川(ふじことがわ)、南から阿仁川(あにがわ)など大きな支流が合流し、流れが複雑で古くから米代川最大の難所として知られていました。

この地域にはいくつもの船着場ができたのですが、その中で藤琴川との合流部に最も大きな港ができました。

戦国時代末には荷上場(にあげば)と呼ばれ、それがそのまま荷上場村(能代市二ツ井町荷上場)と呼ばれるほど大きな集落となったのです。米代川や支流から運ばれた秋田杉は荷上場で大きな筏(いかだ)に組まれ、河口の能代湊に送り出されました。

また、住民たちの生活物資は能代湊から“長舟”と呼ばれた大きな帆掛け舟で荷揚場まで運ばれ、そこから“ズアイ舟”という小さな舟に積み替えられ、上流に運ばれたのです。

源頼朝に追われた藤原泰衡が逃亡する際、荷揚場近くに兜と鎧を投げ捨てる

荷上場周辺の米代川沿岸に人が住んだのは、遺跡の調査から縄文時代と考えられています。飛鳥時代の658年には、大和朝廷の阿倍比羅夫(あべのひらふ)が、朝廷が蝦夷(えみし)と呼んでいた未開の地東北地方を征服するために進軍した際、このエリアを通過したと『日本書紀』に書かれています。

平安時代後半には、清原氏、奥州藤原氏といった豪族たちが入れ替わり二ツ井を支配下に置いていたと考えられています。

奥州藤原氏最後の当主となった藤原泰衡(ふじわらのやすひら/1155年~1189年)は、源義経(みなもとのよしつね/1159年~1189年)をかくまったことで源頼朝(よりとも/1147年~1199年)に攻め込まれ、奥州平泉(岩手県平泉町)から北へ逃亡します。

その際に荷上場に近い切石(きりいし/能代市二ツ井町切石)に兜(かぶと)、薄井(うすい/能代市二ツ井町薄井)に鎧(よろい)を投げ捨てました。集落の人々は泰衡を哀れみ、切石に兜神社、薄井に鎧神社を建立して弔ったといわれています。

兜神社<Information>

- 施設名称:兜神社

- 所在地:秋田県能代市二ツ井町切石字山根8

- 電話番号:0185-73-5075(二ツ井町観光協会)

- 公共交通機関/JR奥羽本線二ツ井駅からタクシーで約5分

- 車/秋田自動車道二ツ井白神ICから約7分

Google Map

鎧神社<Information>

- 施設名称:鎧神社

- 電話番号:0185-73-5075(二ツ井町観光協会)

- アクセス:

- 公共交通機関/JR奥羽本線二ツ井駅からタクシーで約7分

- 車/秋田自動車道二ツ井白神ICから約5分

Google Map

荷揚場付近には米代川最大難所が

米代川最大の難所といわれた荷上場付近は、川の流れだけでなく、陸路にとっても危険な場所でした。

川岸は高い崖で、先へ進むには険しい山道を行くか、米代川を舟で渡らなくてはいけません。この渡し舟は荷上場と隣村小繋(こつなぎ/能代市二ツ井町小繋)までは1kmあまりしかない距離ですが、川の流れが複雑で一里(4km)ほど歩くのと同じくらいの時間がかかることから<一里の渡し>と呼ばれていました。

参勤交代による津軽藩の行列は、<一里の渡し>を江戸との往復に使っていたといわれています。

一方の山道は、畜生坂といわれるほどの悪路で、あまり使われていませんでした。

明治時代になり1881年(明治14年)の明治天皇東北巡行(東北地方の視察)の際に整備され、天皇一行はこの道を通り次の訪問地に向かいました。途中休憩していると、天皇宛てに巡行を心配する皇后からの手紙が届いていて、それを読んだ天皇は感動し、この地を“きみまち阪”と命名したのです。

現在は周辺も含め「きみまち阪県立自然公園」として人気の公園になっています。

きみまち阪県立自然公園<Information>

- 施設名称:きみまち阪県立自然公園

- 所在地:秋田県能代市二ツ井町小繋泉51

- 電話番号:0185-73-5075(二ツ井町観光協会)

- アクセス:

- 公共交通機関/JR奥羽本線二ツ井駅下車、二ツ井コミュニティバスで約9分、道の駅ふたついバス停(コミュニティバスは日祝日運休)、徒歩で約5分、または、タクシーで約5分

- 車/秋田自動車道二ツ井白神ICから約10分、または秋田自動車道大館能代空港ICから約15分

Google Map

秋田杉の販売で藩の財源を確保した久保田藩佐竹氏

江戸時代に秋田地方の統治者として任命された佐竹氏は、米代川流域の秋田杉に注目します。

京都の伏見城(ふしみじょう)建設に使われるなど、豊臣秀吉の時代より建築材として注目されていた秋田杉ですが、江戸時代になると江戸の町造りにも使用され、人気がピークを迎えます。荷上場は秋田杉の中心的な集積地として、能代湊とともに大いに繁栄します。

しかし、1657年に江戸で起きた明暦の大火による復興のために、大量の秋田杉が使われたため、森林資源が急速に減少してしまいます。危機感が強くなった久保田藩は伐採を制限する制度を作り、資源の保護に努めますが、なかなか成果が上がりませんでした。

一方で久保田藩は鉱山の開発に積極的で、荷揚場周辺の山中に多くの鉱山を発見します。1660年代には後に日本一の銅山といわれた阿仁銅山(あにどうざん)や古くから知られていた太良鉱山(だいらこうざん/秋田県藤里町)が本格稼働しました。その産出物は、秋田杉と同じように支流が集まる荷上場に集積され、能代湊へ搬出されます。

久保田藩の財政はそれによって持ち直したのですが、ひとつ頭の痛い悩みがありました。阿仁銅山は産出量が多い割に不純物が混入していたため、江戸幕府からの評判が良くなかったのです。

そこで久保田藩(秋田藩)では荷上場村に新しい製錬所の建築を計画します。

荷揚場に建設された最新式製錬所「加護山製錬所」

荷上場は銅山産出物の積み出し港であった以外に、製錬に必要な鉱石を溶かす火力として使用する木材(杉材)の集積地でもありました。さらに、藤琴川上流にあった太良鉱山は、銅と銀などを分別するための触媒として必要な鉛を産出したのです。また、大きな集落だったので人手の心配もありません。

1775年、新製錬所は荷上場村の加護山(かごやま)に完成し「加護山製錬所」と命名されました。

この製錬所建築のために、久保田藩は江戸に最新の製錬法で銅を取り出す技術を知っている学者がいる、ということを聞きつけ、その人物を秋田に招きます。その人物こそエレキテルを発明した科学者で、医者そして鉱山コンサルタントでもあった平賀源内(ひらがげんない/1728年~1780年)です。

源内は1ヶ月ほど阿仁に滞在し、粗銅に含まれる銀や不純物を鉛を使って取り除く「南蛮吹き(なんばんふき)」(南蛮絞り=なんばんしぼりともいう)という製錬法を伝授しました。

南蛮吹きを採用した加護山製錬所は、純粋に近い銅や銀を造り出すことに成功し、久保田藩に大きな利益をもたらしました。特に、加護山製錬所では久保田藩内だけで通用する銀貨や銅貨などを密造し、藩の財政維持に大きく寄与したといわれています。

明治初期まで製錬所として稼働した「加護山製錬所」

加護山製錬所は、1894年(明治27年)に当時の阿仁鉱山を所有していた古河鉱業によって能代港に近い向能代(むかいのしろ)に最新式の東雲製錬所を建設したため、廃所となります。

加護山製錬所跡には貯水池跡、住宅地の石垣、加護山神社などが残っていますが、建物はありません。

加護山製錬所跡<Information>

- 施設名称:加護山製錬所跡

- 所在地:秋田県能代市二ツ井町荷上場字加護山

- 電話番号:0185-73-5075(二ツ井町観光協会)

- 見学:自由

- アクセス:

- 公共交通機関/JR奥羽本線二ツ井駅下車、コミュニティバスまたはタクシーで約10分

- 車/秋田自動車道二ツ井白神ICから約10分

Google Map

水運の拠点として発展していた荷上場ですが、明治時代になり、流通の方法が水運から陸運に変わってきます。

1901年(明治34年)には荷上場近くの二ツ井(能代市二ツ井太田面)に奥羽本線の駅ができます。同時に能代駅(現東能代駅)まで開業し、流通の拠点が荷上場から二ツ井駅周辺に変わりました。

荷揚場村は1955年(昭和30年)まで独立した自治体として存在していましたが、二ツ井駅を中心にした二ツ井町と合併して二ツ井町の一部となりました。さらに2006年には二ツ井が能代市と合併し、能代市となったため、現在は能代市二ツ井町荷上場としてその名を残しています。

![これも[かまくら]。“おーい、かまくらの権五郎!”と謎の呪文を叫ぶ「葛黒の火まつりかまくら」 葛黒の火まつり1_北秋田市](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2025/12/6b98b156e5d30be32e1a2d8ae1190034-150x150.jpg)