【秋田のささら踊り:前編】「ささら踊り」のルーツ?ヒントは「獅子舞」と「ささら」

目次

秋田県には多くの民俗芸能や伝統行事が受け継がれています。「ささら踊り」(あるいは「ささら」)もそのひとつで、北秋田地方を中心に、秋田全土に受け継がれています(本稿では特別な場合を除いて「ささら踊り」と表記します)。

「ささら踊り」は、以前は秋田県内で100以上の集落で舞われていたのですが、2013年(平成25年)に文化庁の地域伝統文化総合活性化事業として国際教養大学地域環境研究センターが行った調査においては、60近い「ささら踊り」や「ささら踊り」の原型と考えられている「獅子踊り」が記録されています。(2021年(令和3年)の再調査では、残念ながらさらに6か所が休止状態になっていました)。

神様の前で舞う「獅子舞」から派生した「獅子踊り」「ささら踊り」

秋田県の「ささら踊り」は、どんな歴史で伝承されてきたのでしょう。

<ささら>という言葉は、漢字では佐々楽や作々楽、あるいは簓と書かれ、”ささら”とか“ササラ”と表示されることも多いようです。

「ささら踊り」と「獅子踊り」とは共通点も多く、名称も地域ごとに偏ったり、混在していたりして決まりはありません。「ささら踊り」や「獅子踊り」は、はじめ「獅子舞」があり、その一部が「獅子踊り」と変化し、さらにその一部が「ささら踊り」と呼ばれるようになったと考えられています。では「獅子舞」はいつ頃からあったのでしょう。

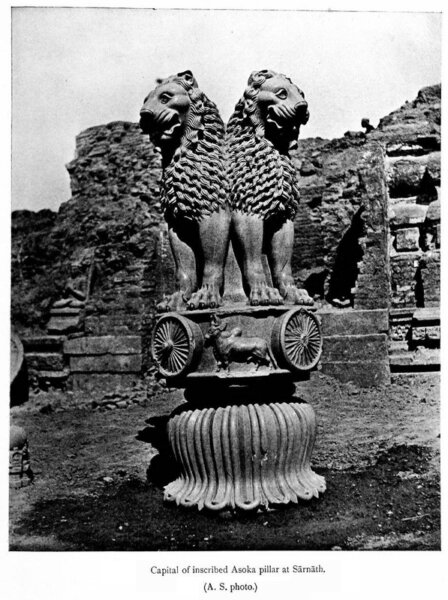

大昔のことなのではっきりとしたことは分かっていませんが、どうやら仏教伝来に関係しているようです。仏教発祥の地インドで紀元前250年頃にインド王朝の第3代王になったアショーカ(アショカ)は、仏教伝搬に力を注ぎました。王は石柱碑(石柱の上部に彫られた像)とか磨崖碑(まがいひ/断崖に掘る石碑)を造って、それを仏教の神様として崇め、民衆を教化したのです。その石碑のひとつ「サールナートの石柱碑」(現存/インド・サールナート博物館に展示)にはたてがみのある強そうな動物が4頭鎮座しています。インドにもライオンはいないはずで、それがライオンか創造の動物なのかは分かりませんが、仏教が中国に伝来した際に石柱碑の写しが伝わり、日本へも持ち込まれた可能性があると考えられているのです。

「獅子舞」や「ささら踊り」、「獅子踊り」で共通の装束は“獅子頭”です。“獅子”と漢字で表記されるのはライオンのことですね。しかし、古来日本にはいない動物です。古代の日本人は見たことのない動物を獅子と呼び、顔の形の装飾品を作ったのでしょう。

大昔のことなのではっきりとしたことは分かっていませんが、どうやら仏教伝来に関係しているようです。仏教発祥の地インドで、紀元前250年頃にインド王朝の第3代王になったアショーカ(アショカ)は、仏教伝搬に力を注ぎました。王は石柱碑(石柱の上部に彫られた像)とか磨崖碑(まがいひ/断崖に掘る石碑)を造って、それを仏教の神様として崇め、民衆を教化したのです。その石碑のひとつ「サールナートの石柱碑」(現存/インド・サールナート博物館に展示)にはたてがみのある強そうな動物が4頭鎮座しています。インドにもライオンはいないはずで、それがライオンか創造の動物なのかは分かりませんが、仏教が中国に伝来した際に石柱碑の写しが伝わり、日本へも持ち込まれた可能性があると考えられているのです。

(著作権フリー[PD])

インド伝来の動物の顔が獅子頭の原型?

石柱碑の動物を神として崇め、やがてその顔を面にして人が付けて踊ったのが獅子舞です。動物は見たこともないが、お釈迦様の国で崇められているのだから崇高な神様と思ったのでしょう。神様の前で舞を奉納すればきっと喜んでもらえるに違いない、そうすることにより、人々に福をもたらすと信じられていました。

獅子舞は、平安時代に神殿で神様の前で舞う神楽として舞われ、やがて神殿から外に出て、民衆の前で演じられるようになりました。獅子の面は、獅子頭といって神様の身代わりであり、獅子舞は五穀豊穣、平穏無事、家内安全などの願いが込められ舞われたのです。

三匹の獅子が勇壮に舞う秋田県の「獅子踊り」「ささら踊り」

多くの神楽や行事としての獅子舞はほとんどが1人の踊り手が獅子頭を付けて静かに舞います。秋田県にも国の無形民俗文化財に指定されている『本海獅子舞番楽(ほんかいししまいばんがく)』のような一匹獅子の獅子舞も伝承されているのですが、「獅子踊り」「ささら踊り」では、獅子頭をかぶった3人の踊り手が激しく勇壮に舞います。この“三匹獅子”とか“三匹踊り”といわれている舞は、秋田県以外にも関東・東北地方に多く伝承されていますが、いつ頃から舞われているのかははっきりしていません。一説によると、室町時代前後に、神殿で舞う神楽が神社の祭りなどで人々の前で踊る(風流舞といいます)ようになった時に、見栄えが良く派手な動きのある勇壮な三匹獅子という形ができあがり、人気になったといわれています。

「ささら」って一体何?

獅子が舞うので「獅子舞」「獅子踊り」などと呼ばれるのは簡単に説明が付くのですが、この「獅子踊り」は秋田県に伝わり「ささら」とか「ささら踊り」と呼ばれるようになりました。しかし、獅子が舞うのにどうして「ささら」と言うのでしょう。その謎を解くために調べてみると、踊りに限らず全国に「ささら」と付く伝統芸能や行事が多くあることに驚きました。そして、これらにほぼ共通しているのはある楽器です。

<すりささら>と<びんざさら>

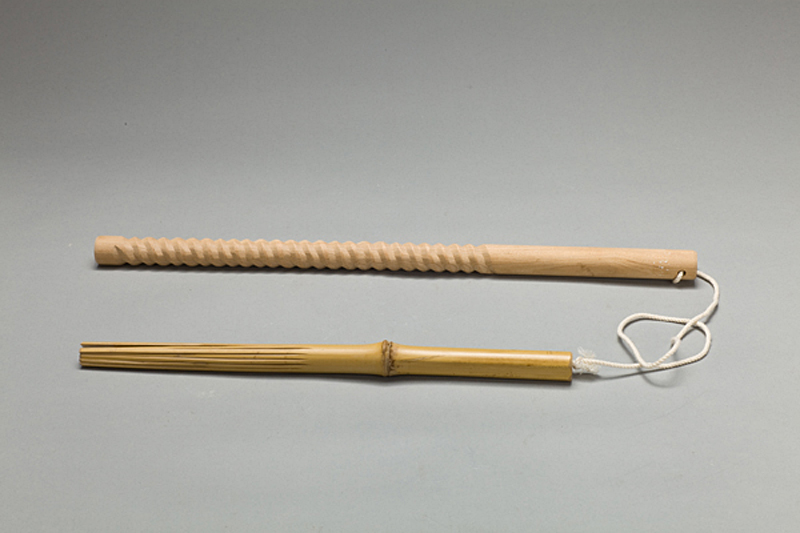

「ささら」は平安時代より前から日本で使われていた楽器です。漢字では[簓][編木]などと表記し、<すりささら>と<びんざさら>の2種類があります。

<すりささら>は30cm位の2本の竹または木製の棒を両手に持ち、両方をすり合わせて音を出す楽器で<棒ささら>とも呼ばれます。手に持つ棒には多くの溝が彫られていて、そこをこするとで大きな音が出せます。拍子木のようにたたいて音を出す場合もあります。簓という文字はこちらを指すことが多いようです。

<びんざさら>は、長さ20~30cmの細い竹や短冊形の木の板をひもで横につなげ、それを振って音を出します。今、演芸などで披露される“南京玉すだれ”は<びんざさら>が変化したものと考えられています。漢字では“編木”“拍板”“編々木”などと書かれます。

全国に伝わる民俗芸能によく使われている<ささら>

楽器の<ささら>は全国各地の民俗芸能によく使われています。なかでも有名なのが世界遺産の五箇山地方(富山県)で踊られている[こきりこ節]で、踊りの中で<びんざさら>、伴奏では<すりささら>が使用されています。

<びんざさら>を使った踊りでは、ほかにも神奈川県西部に多く伝わる盆踊り「相模のささら踊り」や東京の浅草神社の三社祭で舞われる神事「びんざさら舞」などが知られています。浅草神社の「びんざさら舞」では、竹で編んだ<びんざさら>が使われます。

<すりささら>を使用したものでは、千葉県南房総市千倉(ちくら)日枝神社(ひえじんじゃ)」の例大祭で舞われる「白間津(しらまづ)のささら舞」が、国の重要無形文化財に指定されているほどの歴史あるささら舞です。

岩手県の「鹿踊り」で使用される背中の飾りも“ささら”

秋田県のお隣岩手県や宮城県に伝承される「鹿踊(ししおどり)」で、踊り手が背中に付ける長い竹でできた2本の装束も“ささら”と呼びます。

これは楽器ではなく飾りなのですが、由来は詳しく分かっていません。一説によると飾りの竹のすれる音が楽器のささらに似ているからといわれています。また、すれる音がさらさらと鳴るので“ささら”となったという説もあります。いずれにせよ、すれる音からきているようです。

小谷村の「ささらすり」は、楽器でもない、飾りでもない、あっと驚く“ささら”

さらには長野県小谷町(おたりむら)にある千国諏訪神社(ちくにすわじんじゃ)ささら祭の際に行われる、「ささらすり」と呼ばれる行事はユニークです。“ささら”と呼ばれる男根の形をした棒を持った、ひょっとこ面の男たちが女性を追いかけ回します。「ささらすり」と呼ばれた理由は不明です。

「ささら」はこんなところにも使われていた

中華料理で使う中華鍋を洗う竹を束ねた道具/和菓子の練り切りに使う竹の道具/冬に札幌の市電で雪かきに使われる竹で作られた道具なども「ささら」といわれており、“ささくれ”の語源だそうです。なんとも面白いですね。

秋田県の「ささら踊り」には楽器の<ささら>が使われているのでしょうか。実はほとんど使われていません。ほんの一部に楽器の<びんざさら>を使用した舞が伝承されているのですが少数派です。秋田に伝わる「ささら踊り」の歴史やその元となったといわれる茨城県の「ささら」などは『秋田県のささら踊り2』で詳しく解説します。

秋田県の「ささら踊り」「獅子踊り」の映像は、秋田民俗芸能アーカイブスでご覧いただけます。

URL:秋田民俗芸能アーカイブス