山頂と麓の温泉街で引っ越しを繰り返すご神体がある?宮城蔵王の刈田嶺神社【宮城県】

目次

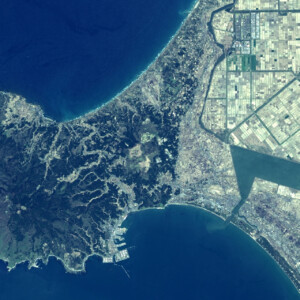

宮城県と山形県にまたがる奥羽山脈・蔵王連峰。この蔵王連峰の宮城県側に、夏季、冬季とご神体が引っ越しを繰り返す神社があるのをご存じですか?

刈田岳山頂と遠刈田温泉に鎮座する刈田嶺神社

刈田嶺神社(かったみねじんじゃ)は、蔵王連峰の宮城県側、刈田岳東麓の遠刈田温泉の温泉街にある神社で、刈田岳山頂にある同名の「刈田嶺神社」と対になっていて、山頂側を「奥宮」、遠刈田温泉側を「里宮」と呼びます。

ちなみに蔵王町内にはもう一カ所、刈田嶺神社(別名:白鳥大明神)と呼ばれる神社がありますが、こちらは少し由来が異なります。

この奥宮と里宮とは、刈田岳山頂から麓の遠刈田温泉街まで、距離にして約20kmほど離れています。

刈田嶺神社の歴史とご神体の季節遷座

刈田嶺神社は奈良時代から平安時代の初頭に、山岳信仰と仏教や道教等の要素が混ざりながら成立した「修験道」にルーツを持ちます。

当時、各地の山々に修験者が入り込んで道場を開く中、飛鳥時代を代表する呪術者 役 小角(えんの おづぬ)またはその叔父で、自身も高名な修験者であった願行(がんぎょう)が、この地を自身の修行の地と定め、山頂に現在の奈良県にある吉野金峯山寺蔵王堂の祭神である蔵王大権現を勧請したことが始まりとされ、そのことから「蔵王大権現」の鎮座する山「蔵王山」と呼ばれるようになったといわれています。

ただし現在に至るまで何度か噴火の被害で社が消失しており、その当時から刈田岳の山頂にあったのか?は定かではありません。江戸時代後期には刈田岳山頂に鎮座していた記録が残っています。

その後、明治維新で神仏分離が行われると、明治5年に「水分神社(みくまりじんじゃ)」と改称し、さらに明治8年に「刈田嶺神社」を称するようになりました。

雪深い冬季にもお参りするための季節遷座

蔵王山は積雪が多く、冬の期間は雪に閉ざされ山頂のお社に参詣することができません。

そこで山麓の遠刈田温泉のお社にご神体を遷座させて参詣の便宜を図るという仕組みがとられていました。夏季には山頂の「奥宮」にお参り、冬季は麓の「里宮」にお参り、一つのご神体が季節によって行き交う、二つで一つの神社ということですね。

この風習は現在も続いており、毎年4月下旬頃に開通する蔵王エコーラインおよび蔵王ハイラインの開通に合わせて「里宮」から「奥宮」への遷座が行われ、春から夏の時期を刈田岳山頂で過ごしたご神体は秋の彼岸が終わった後、10月第1日曜日に「御神体下山式」として「奥宮」から「里宮」への遷座が行われています。

このことから遠刈田温泉にある刈田嶺神社「里宮」は「蔵王大権現御旅宮(おかりのみや)」と呼ばれていたそうです。毎年山の麓まで旅をする「ご神体のお宿」ということですかね。

狛犬の歴史に触れる!刈田嶺神社「里宮」の狛犬たち

刈田嶺神社「里宮」には3対の狛犬が存在します。もともとは御所の守護像として用いられていた狛犬。やがて神社の参道に配され全国的に普及するようになったのは江戸時代以降のことだそうです。

刈田嶺神社「里宮」の境内にある3対の狛犬はそんな狛犬文化の変遷に触れることができる貴重な事例です。

はじめ狛犬

江戸時代にまだ一般的ではなかった狛犬を、石工や願主が伝え聞いた情報を頼りに創作したものと考えられています。立体感に乏しく、狛犬というよりはカエルのような見た目をしています。

出雲身構え型狛犬

尻を高く持ち上げて今にも飛び掛かってきそうな躍動感のある狛犬。出雲地方で産出する来待石(きまちいし)を素材として江戸~大正期に大量に生産され、主に北前船で全国に流通したものだそうです。

護国型狛犬

四肢が太く、勇ましく胸を張った狛犬。昭和10年代(太平洋戦争期)に大流行し、全国各地の神社に奉納されました。刈田嶺神社のものは戦後の作だそうです。

まとめ

冬季期間に限り遠刈田の温泉街に降りてくる蔵王の神様。貴重な機会ですので冬に遠刈田温泉を訪れる機会があった際は是非お参りに訪れてみてください。

刈田嶺神社<Information>

- 名 称:蔵王刈田嶺神社(里宮)

- 住 所:〒989-0912 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町1

- 電話番号:0224-34-2620

- 公式URL:宮城県神社庁

Google Maps

- 名 称:蔵王刈田嶺神社(奥宮)

- 住 所:〒989-0916 宮城県刈田郡七ヶ宿町

- 電話番号:0224-34-2620

- 公式URL:蔵王町観光物産協会