【秋田のささら踊り:後編】ささら踊りは落胆する佐竹のお殿様を慰めたものが始まり?

目次

秋田県には多くの民俗芸能や伝統行事が受け継がれています。「ささら踊り」(あるいは「ささら」)もそのひとつで、北秋田地方を中心に、秋田全土に受け継がれています(本稿では特別な場合を除いて「ささら踊り」と表記します)。

秋田県内60か所以上の集落で演じられている「ささら踊り」「獅子踊り」

「ささら踊り」は、以前は秋田県内で100以上の集落で舞われていたのですが、2013年(平成25年)に文化庁の地域伝統文化総合活性化事業として国際教養大学地域環境研究センターが行った調査においては60近い「ささら踊り」や「ささら踊り」の原型と考えられている「獅子踊り」が記録されています。(2021年(令和3年)の再調査では、残念ながらさらに6か所が休止状態になっていました)。

『ささら踊り1』では、「ささら踊り」の原型とされる<獅子舞>の歴史や“ささら”の語源などをまとめましたが、ここでは秋田県に伝来する前後の「ささら踊り」に関して調べてみようと思います。

Information

- 秋田県内で確認されている「ささら踊り」「獅子踊り」[秋田芸能アーカイブス(2013年)]

- URL:ささら・駒踊り

故郷から秋田へ向かう道中、失意のお殿様を元気づけようと家臣たちが演じた「ささら踊り」

秋田県に「獅子踊り」が伝わった年代に関しては鎌倉時代とか江戸時代初期など諸説ありますが、「ささら踊り」にはあるひとつの伝承に統一されています。その伝承には佐竹氏の常陸国(ひたちのくに/茨城県)から秋田への転封(てんぽう/国替え)が関わっています。

徳川家康が天下を取った後、徳川に反抗した地方大名を江戸から遠くの地に追いやったのですが、そのうちのひとつが常陸国の大名だった佐竹氏です。1602年に佐竹家19代当主佐竹義宣(さたけよしのぶ/1570年~1633年/久保田藩初代藩主)は、一族郎党を引き連れて故郷の常陸国から江戸から遠い北の田舎秋田へ旅立ちました。道中失意と不安で意気消沈の当主をなぐさめようと、家臣たちが演じたのが、常陸に伝わる「ささら」だったというものです。

茨城県には秋田県の「ささら踊り」のルーツと考えられる「ささら」が残る

現在でも茨城県には、「浅川のささら」(大子町=だいごまち/茨城県指定無形民俗文化財)や「花園のささら」(北茨城市/北茨城市指定無形民俗文化財))、「日立のささら」(日立市/日立市無形民俗文化財)、「大串のささらばやし」(水戸市/茨城県無形民俗文化財)などが伝承され、年中行事として披露されています。この茨城県の「ささら」は、秋田県の「ささら踊り」とほぼ同じ形式の勇壮な三匹獅子舞で、秋田県の「ささら踊り」のルーツは、この茨城県の「ささら」で間違いないというのが定説になっています。

秋田ではじめて住民に披露されたと伝わる「常州下御供佐々楽」

佐竹家一行と一緒に秋田へ持ち込まれた「ささら」ですが、最初に久保田藩の足軽が住民に披露したのは、能代市扇田道地(のしろしおうぎだどうじ)で伝承される「常州下御供佐々楽(じょうしゅうくだるおんともささら/別名「道地ささら)」といわれています。それが米代川沿いに造られた羽州街道を東へと伝わり、北秋田地方に広く舞われるようになったようです。

「常州下御供佐々楽」ははじめのうちは「常州下御供獅子踊り」といわれていたようなのです。しかし、いつのころからか“ささら”と呼ばれるようになりました。しかし、どうして“ささら”と呼ばれるようになったかははっきり分かっていません。

<ささら>とは古くから神楽や獅子舞などで使われている楽器の名前を指すのが一般的なのですが、「常州下御供佐々楽」では楽器の<ささら>は使われていません。「常州下御供佐々楽」だけでなく秋田県に残っている「ささら踊り」の多くでも<ささら>は存在していないのです。ではどうして「ささら」と呼ばれるようになったかというと、主役である激しく踊る三匹獅子が着用する衣装のすれる音が“ささら”と聞こえるから、といわれています。

秋田県にも楽器の<ささら>を使う「ささら踊り」があった

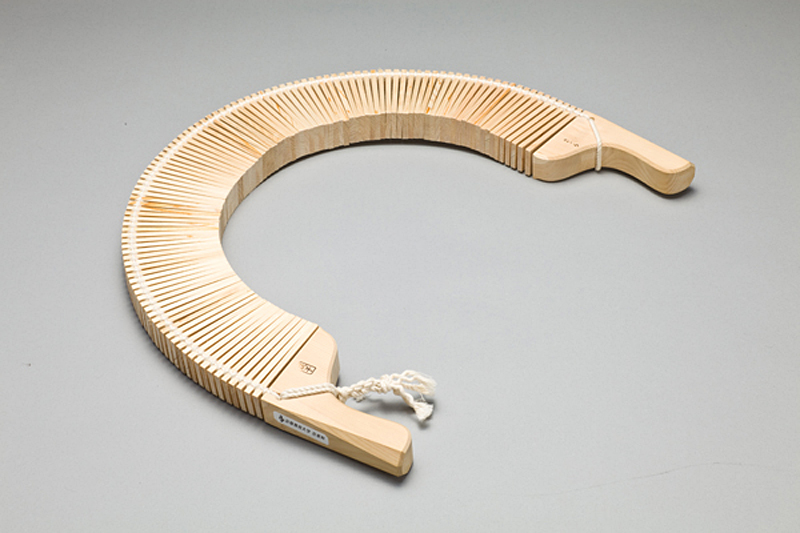

ただ、数ある「ささら踊り」の中には、米代川沿いの集落とは離れた角館や田沢湖(仙北市)で伝承されているもの中には、「白岩ささら」のように楽器の<ささら>を使っている「ささら踊り」があります。使われているのは短く切った竹をつなげて音を出す<びんざさら(編々木)>と呼ばれる<ささら>で、3匹獅子が勇壮に踊る中に道化が入り、<びんざさら>を鳴らして茶化したような軽妙な動きで盛り上げます。

©京都教育大学「身近な音具たち」

茨城県の「ささら」にも楽器<ささら>は使われていなかった

角館は、北秋田地方とはかなり離れているので、「常州下御供佐々楽」とは違う系統の「ささら踊り」なのかとも思われるのですが、角館地方の「ささら踊り」も佐竹氏の秋田道中から伝わったものとの伝承があります。ルーツが同じながらなぜ違う「ささら踊り」が伝わったのでしょう。そこで、「ささら踊り」のもととなった茨城県の「ささら」に2つの形式があったのではないかと考え、茨城県に問い合わせたところ「茨城県にいくつか伝承される『ささら』には、楽器の<ささら>は使われていません。過去にも<ささら>が使われていたという記録はありません」とのことでした。つまり、佐竹のお殿様に披露した「ささら踊り」では楽器の<ささら>は使われていなかったことになります。茨城県でも三匹獅子舞が『ささら』と名付けられたのは三匹獅子舞の衣服がすれる音をあらわしているとのことでした。それでは、角館地方の「ささら踊り」にはどうして<びんざさら>が使われているのでしょう。

この謎ははっきりとした文書などはなく、分からないというのが現状です。でも、この謎解きに参考になりそうな「ささら獅子舞」が関東地方を中心に残っています。

首都圏全域に伝承されている「ササラ獅子舞」

秋田県の「ささら踊り」は佐竹のお殿様の出身地、茨城県の伝承芸能がもとになっていますが、「ささら踊り」と同じような三匹獅子が中心となった獅子舞は、山梨県を含む首都圏各地や福島県に広く残っています。その多くは「ささら獅子舞」とか単に「獅子舞」と呼ばれるものです。

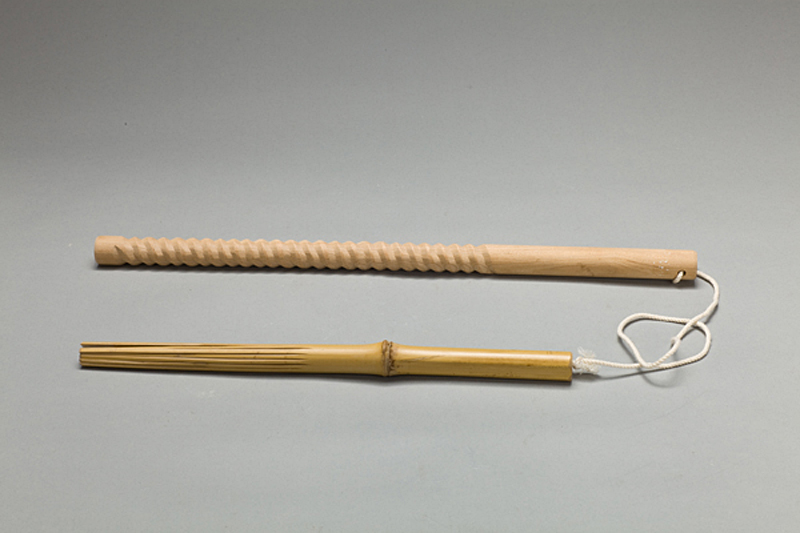

奥多摩地方(東京都奥多摩町・山梨県丹波山村=たばやまむら)に伝わる「ささら獅子舞」(山梨県指定無形民俗文化財)は、江戸時代から神社の祭りで演じられる獅子舞で、「ささら踊り」と同じように三匹獅子による勇壮な舞が中心になっています。奥多摩地方の「ささら舞獅子舞」では楽器の<ささら>が重要な役割を演じています。三匹の獅子の舞に色を添える花笠をかぶった4人の演者が手に持ったささらを打ち鳴らします。しかし、<ささら>が角館の「ささら踊り」の<びんざさら>と違い、2本の棒をすり合わせたり、打ち合わしたりして音を出す<すりささら(棒ささら)>です。

©京都教育大学「身近な音具たち」

首都圏各地域に伝わる三匹獅子による獅子舞は、江戸時代に江戸からやって来た人によって伝えられたというのが多くなっています。江戸にはいつ頃どこから伝わったのは分かっていませんが、一説によると、京都で舞われていた三匹の獅子が登場する流行の踊り(風流踊り)が、室町時代前後から江戸時代初めにかけて関東(江戸)に伝わり、それが大人気になり首都圏などに広がったようです。その踊りが領主の国替えという偶然の出来事で秋田県まで伝わったのですがから、面白いですね。