福島市の宝積寺にある伊達晴宗の墓所とその人物像【福島県】

目次

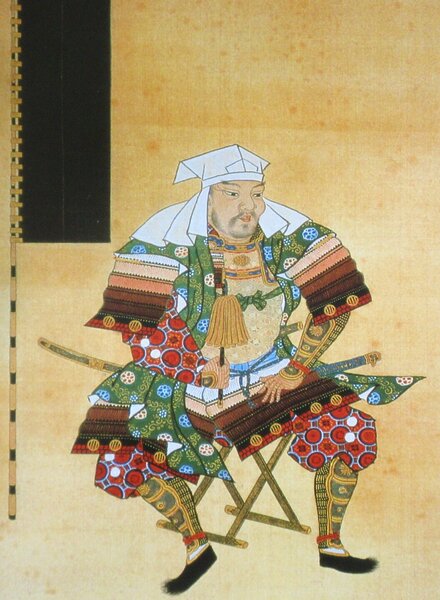

伊達家15代当主である伊達晴宗(だてはるむね)は、仙台藩初代藩主である伊達政宗の祖父にあたり、政宗の生まれ故郷である山形県米沢の地に伊達家の本拠を築いた人物です。

今回の記事は、そんな晴宗公の墓所を訪れ、その人物像を紐解く内容です。

伊達晴宗の人物像

永正16年(1519年)、伊達家14代当主・伊達稙宗と蘆名盛高の娘である母・泰心院の間に長男として誕生し、室町幕府12代将軍・足利義晴の偏諱(へんき)を受けて「晴宗」と名乗りました。

父・稙宗との内紛である天文の乱以前の記録は乏しいのですが、正室であり、奥州一の美少女と評判だった久保姫を娶る際、本来は父・岩城重隆の意向で結城家に嫁ぐことになっていた久保姫の嫁入り行列を晴宗が自ら襲撃して連れ去り、半ば強引に正室にしたという逸話が残っています。

非常に荒っぽい馴れ初めですが、舅である岩城重隆とのその後の関係も良好で、第一子である長男(岩城親隆)を岩城氏の養子に迎えることも約束されていたことから、その人物像を語る為の創作話である可能性も捨てきれません。

夫婦仲は睦まじく、晴宗は側室を一人も持たずに正室・久保姫との間に六男五女の子供を授かったそうです。

南奥羽の諸大名を巻き込んだ父・稙宗との内紛【天文の乱】

晴宗の父である伊達稙宗(だてたねむね)は、正室・側室との間に併せて20人以上の子供をもうけ、自身の子女を近隣の諸大名の下に送り込む戦略で勢力を拡大、天文年間初頭(1532年頃)には最上・相馬・蘆名・田村・二階堂・大崎・葛西ら南奥羽の諸大名に対して大きな影響力を持つ存在になりました。

しかし相馬顕胤に相馬旧領の宇多郡・行方郡の一部を割譲しようとした事に晴宗が反発。さらに晴宗の弟である三男・時宗丸(後の伊達実元)を越後の上杉定実の養子として送ろうとしたことにも「伊達家の貴重な人材の流出である」として晴宗が猛反発します。

これをきっかけに父子間の対立は決定的なものとなり、晴宗は中野宗時・桑折景長らの重臣らと共謀し1542年(天文11年)に父・稙宗を桑折西山城に幽閉。

しかし稙宗派の小梁川宗朝がこれを救出し晴宗派と争う姿勢をみせ、相馬顕胤をはじめとする縁戚関係にある諸大名に救援を求めたため、親子の内紛は奥羽諸大名を巻き込み、後に「天分の乱」と呼ばれる大乱に発展しました。

当初は稙宗派が優勢で局面が進みますが、1547年(天文16年)に、それまで稙宗派だった蘆名盛氏が晴宗派に寝返ったことから形勢が逆転。1548年(天文17年)に13代将軍・足利義藤(義輝)の仲裁を受けて、晴宗派優勢のまま和睦が成立。

約六年の長きにわたった天分の乱は終結し、晴宗が家督を相続し15代伊達家当主となりました。

子・輝宗との不仲が遠因といわれる【元亀の変】

天文の乱の勝利によって家督を相続した晴宗は本拠を米沢に移し、中野宗時・桑折景長ら重臣に支えられ内紛後の伊達家の立て直しを進めます。

そして1555年に室町幕府から伊達家当主として初めて奥州探題に補任され、1563年には幕府により認可された全国大名衆50余名の中に、奥州からは蘆名盛氏と伊達晴宗の二名だけが大名として名を連ねるという栄誉を受けていました。

1564年頃に息子・伊達輝宗(だててるむね)に家督を譲り隠居しますが、その内情は実権を自身が握ったままの形だけのもので、このことがきっかけで両者に対立が生じます。

晴宗が米沢城郊外に隠居館を造営しようとするのを輝宗が妨害したり、輝宗が反乱を起こした田手宗光の討伐をしようとするのを晴宗が反対するなど、細かな衝突が絶えず、更には輝宗は自身の妹の彦姫(晴宗の四女)を自分の養女として蘆名盛興(あいなもりおき)に嫁がせ、盛興の父で蘆名家当主である蘆名盛氏(あしなもりうじ)からは晴宗と輝宗が争った際には輝宗の味方になる密約を取り付けていたといわれています。

このことから、当時の二人の親子仲は最悪の状況まで悪化していたことが窺えます。

ちなみに米沢城郊外の隠居館造営を妨害された晴宗は、1565年に信夫郡杉妻城(福島城)に隠居しています。

そして元亀元年(1570年)、輝宗の元に伊達家重臣である中野一族に謀反の疑いがあるという一報が届き、輝宗は中野宗時と息子の牧野久仲がいた小松城の攻撃を命じ、中野一族は相馬氏の下に出奔するという事件が勃発します。

後に元亀の変といわれるお家騒動ですが、この騒動の遠因になっているのは晴宗・輝宗父子の対立で、この父子の対立自体も中野宗時・牧野久仲らの策謀なのではないか?という説も存在します。

晴宗の墓所がある【琥珀山 宝積寺】

晴宗は祖先や家臣の霊を慰める為に城内の一画に宝積寺を建立したといわれています。それが現在の場所であるかは不明ですが、現在の宝積寺は杉妻城(福島城)の本丸跡から徒歩で約10分ほどの福島市舟場町に存在します。

宝積寺の入り口。ここには晴宗の末子である杉目直宗(すぎめ なおむね)も共に葬られています。

境内に入りすぐ左手の、玉垣(木や石でできた墓域を囲む柵)に囲まれた箇所が伊達晴宗の墓域になります。

正面から見た伊達晴宗の墓域。墓碑は死後も杉妻城(福島城)を望めるように、城の方向を向いています。

「従四位下左京太夫伊達晴宗墓」の文字が刻まれた石碑。

墓碑の両脇にある花立には、伊達家初代当主伊達朝宗の時代から使用されているという伊達家の定紋「丸の内に竪三つ引き紋」が刻まれています。

最後に

自身の父と争い、更には子供とも不仲になり争いの一歩手前までいってしまうという、何とも悲しい生涯を過ごした晴宗でしたが、元亀の変以降は父子の関係も改善に向かい、杉妻城に人を招いて宴会を催し、その中では孫の梵天丸(伊達政宗の幼名)が和歌を披露したこともあり、病に伏した今際の際には輝宗も米沢から見舞いに訪れたといわれ、幸せな晩年を迎えられたことが窺えます。

江戸時代以降、仙台藩の藩史をまとめた「伊達正統世次考」や「伊達治家記録」等の記録の中では、父と争い、子とも争いかけた晴宗は「暗君」として記され、それが仙台藩(伊達氏)の正史として確立されてしまいます。

しかし個人的には、その時代にはそうすることしかできなかった部分もあるのでは?と思ってしまいます。

婚姻や養子縁組外交を駆使する稙宗(父)と輝宗(子)の政策の共通性を指摘する専門家もいる中で、側室を持たず、正室である久保姫に一途で、子供たちも家臣の養子にすることが多かった晴宗は、ただひたすらに伊達家を家族として大事にする人物だったのではないでしょうか?

そういった思いがあることで、筆者的には好きな歴史上の人物の一人でもあります。

宝積寺<Information>

- 名 称:琥珀山 宝積寺

- 住 所:〒960-8103 福島県福島市舟場町3−16

- 電話番号:024-523-0748

- 公式URL:ー