日本刀誕生のミッシングリンク?エミシが振るった「蕨手刀」とは?【前編】

目次

はじめに

古代東北を中心に、ヤマトの王権とは異なる秩序のもとで暮らしていた「エミシ」と呼ばれる人々。

騎射にすぐれ勇敢であることから、一人が百兵にあたる力を持つといわれ畏敬の念を抱かれていました。

それはヤマトでも「蘇我蝦夷(そがのえみし)」「佐伯今毛人(さえきのいまえみし)」などといった人名に用いられたことからも推し量ることができるでしょう。

しかしヤマトはその版図を拡大するため、古代よりエミシの人々を影響下に置こうと軍事行動を起こしてきました。

特に奈良時代末期から平安時代初期にかけて大規模な衝突があり、これを東北の「三十八年戦争」と呼ぶことがあります。

そしてこの戦を通じて、ある武器が著しい発展を遂げました。それは「刀」。

特にエミシたちが用いた「蕨手刀(わらびてとう)」という特徴的な刀の存在が知られていますが、実はこれが日本刀の誕生に影響を与えたことが解明されています。

日本刀の源流である古代の刀は直刀である場合が多いのですが、これがどのようにして反りのある「湾刀」へと変化したのかは長らく分かっていませんでした。

ところがその謎を解くヒントが、エミシの蕨手刀にあったのです。

そんな日本刀誕生のミッシングリンクともいえる蕨手刀とは、いったいどのような刀だったのでしょうか。

本記事では、エミシの武器として名高い蕨手刀についてフォーカスしたいと思います。

「蕨手刀」とはどんな武器?

まずは蕨手刀がどのような武器だったのか、その特徴と概要を見ていきましょう。

蕨手刀とは、柄頭の部分が鉄部材を巻き込んで早蕨(さわらび)のような渦状を呈していることからの命名です。

長さはさまざまですがおおむね50cm内外の刀身長をもつものが多く、初期型はほぼ直刀でちょうど侍の脇差のようなサイズ感といえるでしょう。

柄の造形は刀身と一続きになった同じ部材であり、これを「共鉄(ともがね)造り」といいます。長さによらずほぼ片手で握ることを想定した短い柄で、直接柄巻きを施してグリップにしていたと考えられています。

また、刀身に対して柄が峰側に向けて角度が付くよう位置している点も特徴で、鍔元あたりから「く」の字になった姿をしている場合が多いことも目を引きます。

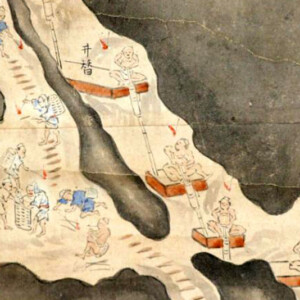

その起源はよく分かっていませんがエミシによる完全オリジナルの武器ではなく、ヤマトなどの鉄製武器類が祖型であると考えられており、現状確認できる最古の出土例は長野県の遺物です。

そのほとんどは古墳や墓などの副葬品としての発見で、東北と北海道に集中して出土する特徴があります。

一方で奈良の正倉院御物として伝世していたり、山陰・四国・九州でもわずかに出土例があったりすることから、ヤマトによって移住させられた「俘囚(ふしゅう)」と呼ばれるエミシとの関係も指摘されています。

蕨手刀を体系的に研究した石井昌国によるとその系統は3種に分類され、Ⅰ型は北海道・東北を中心に分布する身幅の広い直刀に近いタイプ、Ⅱ型は中部・関東を中心とするやや身幅の狭いタイプ、Ⅲ型は西日本でわずかに伝世・発掘されるタイプとしています。

このうちⅡ型がもっとも古く、Ⅰ型がもっとも新しいものです。

蕨手刀はその短さゆえに、当初は近接した白兵戦の際ばかりではなく、山刀のような使い方もされたものと考えられてきました。

一方ではエミシが騎馬戦術を得意としたという古文献の記述から、馬上から斬り下ろすのに適した武器としての可能性も想定されていたのです。

しかし馬上から攻撃するにはあまりにも短いことから現実的ではないとも考えられますが、刀身と柄の角度が疑似的な「反り」のように機能して斬撃に威力を発揮したのではないかとする声もあります。

現に蕨手刀は時代とともにその姿を変えていき、徐々に反りを獲得していくのです。

次に、そうした蕨手刀の形状変化に関する問題に触れてみましょう。

蕨手刀から「毛抜形蕨手刀」への変化

蕨手刀が斬撃にも適した形状であった可能性についての指摘は前項で述べた通りですが、実際にこの武器を振るった際に「衝撃」への対応が課題の一つとして挙げられるでしょう。

刀身から一続きの共鉄造りで設けられた柄は、斬り込んだ際の衝撃がすべて使用者に跳ね返ってきてしまうことが予想されます。

乱暴にいうと鉄の棒で何か硬いものを殴ったときと同じような反作用があると考えられ、振るう側にとっても相当の負担があったのではないでしょうか。

まして仮に疾駆する騎馬上から振るったとすれば、その衝撃はさらに大きなものとなるでしょう。

ちなみに近世の侍が腰に差している日本刀をイメージした場合、刀身から下は「茎(なかご)」という柄に収まる芯の構造となっています。これを木製の柄で覆い、鮫皮でくるんで小さな三角形に圧縮した和紙をいくつも内包しながら柄糸で巻いて仕上げるのが一般的です。このことによっても斬撃時の衝撃を吸収する構造となっており、蕨手刀と比べるとクッションとしての機能が充実していることを理解できます。

こうした問題に対して蕨手刀は一つの回答を導き出しました。

それは共鉄造りの柄の中心に肉抜きを施し、グリップに疑似的なクッションを設けることです。

この工夫により、斬り付けた時の衝撃が緩和されて使用者の負担が軽減されたものと考えられます。

また、蕨手刀は徐々に刀身そのものが湾曲するように変化していき、さらに斬撃に適した形状を獲得していったのです。

実は世界史的な類例を探ると、特に騎馬民族において刀剣類が湾刀化していく傾向に普遍性を見出すことができるとされています。

これは疾駆する馬上から薙ぐように刀剣を振るったとき、直刀よりも湾刀の方が衝撃を吸収しやすく合理的であることの証左ともいえるでしょう。

さらには刀剣によって物体を切断する際、いわゆる引き斬りの動作になることで見た目の刃角よりもより鋭角に作用することが知られており、これを「斜面の原理」といいます。

湾刀は円弧を描く軌道で振ると自然に引き斬りとなることから、斜面の原理を巧みに用いることのできる形状であると言い換えられます。

蕨手刀がこうした湾刀へと姿を変えていった背景には、それだけ斬撃を志向する運用がなされた事情があったとも考えられるでしょう。

事実、初期の蕨手刀から徐々に長大化していくことが認められ、毛抜形の透かしを設けた柄の工夫と合わせて馬上からの太刀打ちが行われたこともあり得ないとは言い切れません。

「衛府の太刀」と日本刀のミッシングリンク

ここで蕨手刀が獲得した「透かしのある柄」と「反りを持つ刀身」という要素を並べたとき、一つの刀の姿が思い浮かびます。

それは「衛府の太刀」あるいは「毛抜形太刀」とも呼ばれる、非常に古いタイプの日本刀です。

形状としては教科書にも載っている伝・源頼朝の肖像をイメージすると分かりやすいでしょう。

文字通りに柄の中心に毛抜きのような透かしがあり、共鉄造りとなっています。この構造は毛抜形蕨手刀と同様であり、時代が降って透かしが用いられなくなっても、太刀の柄に模様として残されたものも存在しています。

そしてこの衛府の太刀こそが、蕨手刀の機能を採用して誕生した日本刀の源流という説があるのです。

実は今日知るような反りを持つ日本刀が、直刀である古代の上古刀からどのように変遷したのかは刀剣学における長年の謎とされてきました。

いわゆる「日本刀の湾刀化」という現象ですが、直刀から湾刀への過渡的な武器は長らく不明でした。

しかし、毛抜形の透かし柄と反りのある刀身を持つ蕨手刀こそが、そのミッシングリンクであると考えられているのです。

つまり東北三十八年戦争を通じてエミシと戦ったヤマトの将兵たちが、蕨手刀の優れた機能を逆輸入する形で日本刀を形成していったという仮説といえるでしょう。

このことは、それだけ激しい白兵戦が繰り広げられたことの証といえるかもしれません。

戦では弓矢や長柄の矛類が主要な兵装として考えられますが、間合いがさらに詰まった場合には刀剣や短刀といった武器が命綱となります。

切断力があり衝撃にもよく耐える刀が必要とされて発達したのは、それだけ至近距離で戦わねばならない機会が多かった背景があるのではないでしょうか。

勇猛で知られ畏敬の念をもって称えられたエミシ。その武器である蕨手刀は、このようにして日本刀誕生の鍵になったと考えられているのです。