武士でありながら日本初の西洋画「秋田蘭画」を生み出した天才画家「小田野直武」とは?【秋田県】

目次

角館武家屋敷通りに今も残る小田野家住宅

秋田県仙北市角館の角館武家屋敷通りの一角に、久保田藩(秋田藩)の家臣だった小田野(おだの)家があります。

小田野家は、久保田藩主佐竹氏が秋田にやってくる前、常陸国(茨城県)の領主だった頃からの家臣で、佐竹氏に従い秋田に移動しています。角館にはその後赴任し、佐竹本家(久保田藩主佐竹氏)から分家した佐竹北家の臣下となった家系です。この小田野家から江戸時代の中頃に、小田野直武(おだのなおたけ/1749年~1780年)という後世に名を残す人物を輩出します。

小田野家の建物は 1900年(明治33年)に起きた角館大火で焼失してしまいましたが、すぐに武家屋敷の佇まいを残して再建されたものです。仙北市の史跡に指定されています。

小田野家跡<Information>

- 施設名称:小田野家跡

- 所在地:秋田県仙北市角館町東勝楽丁10

- 電話番号:0187-42-8280(田沢湖・角館観光協会)

- 開館時間:9:00~17:00

- 休館日:12月~4月上旬休館

- 入館料無料

- URL:角館武家屋敷通り

- アクセス

- 公共交通機関/秋田新幹線・JR田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道角館駅から徒歩で約20分

- 車/秋田自動車道協和ICから国道341号・46号経由で約39分

Google Map

鉱山の再建のために秋田へ呼ばれた平賀源内

直武が青年になった頃、久保田藩は大切な財源である鉱山からの収入が減ってきて、窮地に陥っていました。当時、久保田藩の鉱山は、採掘方法や製錬技術など古い知識しかなかったため、質が悪かった上に新たな鉱脈も見つからず、生産量も落ち込んでいたのです。そこで第7代藩主佐竹曙山(さたけしょざん/義敦=よしあつ/1748年~1785年)は、江戸で鉱山経営に乗り出していた平賀源内(ひらがげんない/1728年~1779年)を秋田に呼び寄せ、採掘や精錬などの新しい技術を指導してもらいます。

平賀源内といえば、蘭学(らんがく/鎖国時代にオランダ経由で日本に入ってきた西洋の考え方)に長けた医者であり、発明家、俳人、作家、画家など、多種多様の才能を発揮した人物として知られていますが、長崎で地質学や精錬法なども学んでおり、兵庫県や秩父(埼玉県)の鉱山を経営するなど鉱山士としての顔を持っていました。(※平賀源内の生涯に関してはさまざまな資料がありますが、この項では源内の生まれ故郷香川県さぬき市の資料を参照しています)

平賀源内によって才能が開花した角館の武士・小田野直武

源内は1773年6月に江戸を発ち、後に日本一の銀山に成長する院内銀山(いんないぎんざん/湯沢市)に立ち寄り、改善策を助言します。院内銀山には長逗留することなく、すぐに阿仁鉱山(あにどうざん/北秋田市)に向かいました。

その途中角館で藩の御用商人だった五井家に宿を取ります。五井家には見事なふすま絵があり、その作者が久保田藩の家臣で角館在住の弱冠24歳の武士、小田野直武と知り、すぐに呼び寄せます。源内は直武の才能に惚れ込み、長崎で学んだ陰影法や遠近法など、狩野派や浮世絵などの日本画になかった西洋画の技法を教えます。そのときに源内が持っていた蘭書(オランダまたは西欧の書物)のさし絵も見せて、西洋画がどんなものかを示したといわれています。

五井家住宅<Information>

- 施設名称:五井家住宅(五井酒造店)

- 所在地:秋田県仙北市角館町横町49

- 電話番号:0187-42-8280(田沢湖・角館観光協会)

- ※見学は外観のみ

- URL:角館武家屋敷通り

- アクセス

- 公共交通機関/秋田新幹線・JR田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道角館駅から徒歩で約20分

- 車/秋田自動車道協和ICから国道341号・46号経由で約39分

Google Map

源内との出会いからわずか8か月、『解体新書』のさし絵を担当した直武

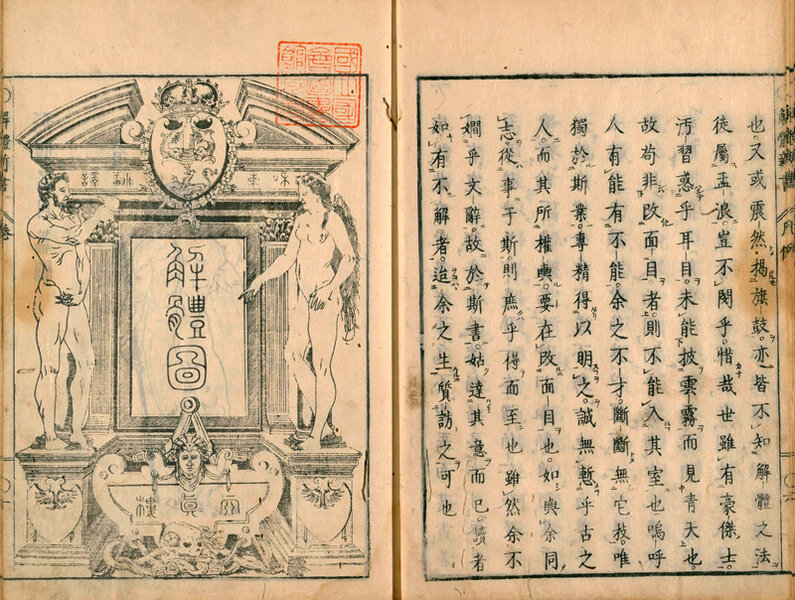

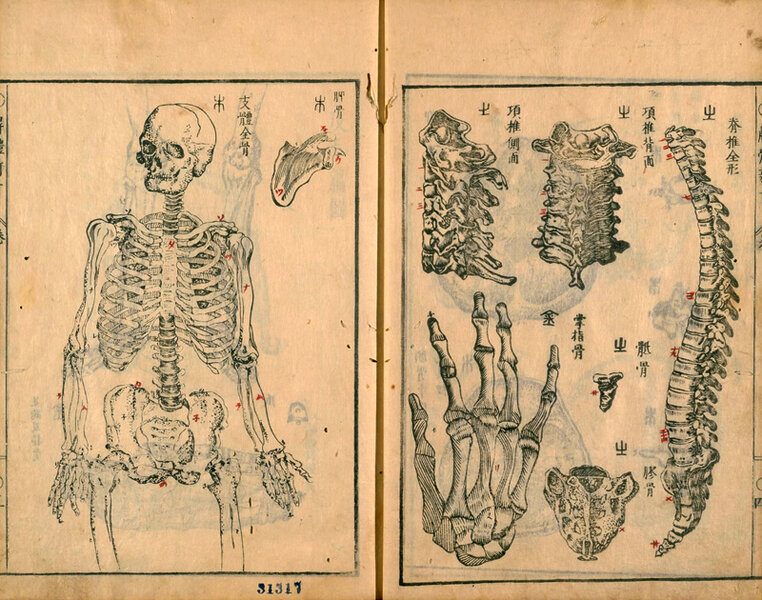

その年のうちに直武に幸運が舞い込みます。藩から江戸行きを命じられたのです。直武は久保田藩から江戸に戻っていた源内の元に通い、蘭学者たちとも交流を持ち、さまざまな蘭書からも洋画を学びます。短い期間で才能が開花し、一年も経たないうちに蘭学医の杉田玄白(すぎたげんぱく/1733年~1817年)らが書いた『解体新書』のさし絵を担当したのです。

『解体新書』は、「杉田玄白、前野良沢(まえのりょうたく/1723年~1803年)らが中心となり、ドイツ人医師クルムスが書いた解剖書のオランダ語訳『ターヘル・アナトミア』を翻訳し、1774年に出版したもの。日本最初の本格的な翻訳医学書で、今日使用されている「神経」「軟骨」「動脈」などの言葉がこのときにはじめて作られたことでも知られている」(文化庁・文化財オンラインより転記・一部加筆)当時としては画期的な書物です。

久保田藩主とともに久保田藩家臣たちが集った「秋田蘭画」

直武は1777年に秋田に戻ります。直武を江戸に行かせたのは藩主佐竹曙山(さたけしょざん)で、自ら絵画に造詣が深く、自らも筆を執っていました。直武が江戸から戻るとすぐに直武が習得した蘭画技法を学び、その後参勤交代で江戸に行く際には直武も同行させています。直武、曙山らが習得した日本初の西洋画技法を取り入れた画法は、主に久保田藩の武士たちに広がり、後世に“秋田蘭画(あきたらんが)”といわれる流派となり、素晴らしい作品を数多く生み出します。

直武32歳で死去。5年後曙山も死亡し、中心人物を失った「秋田蘭画」は活動を休止

曙山と直武の蜜月は突然終わりを迎えます。理由は判然としませんが、直武は1779年冬に曙山から謹慎を言い渡されたのです。そして失意の中、翌1780年の5月に直武は亡くなります。直武32歳、その死因は病気説や毒殺説などあるのですが、真相は定かではありません。

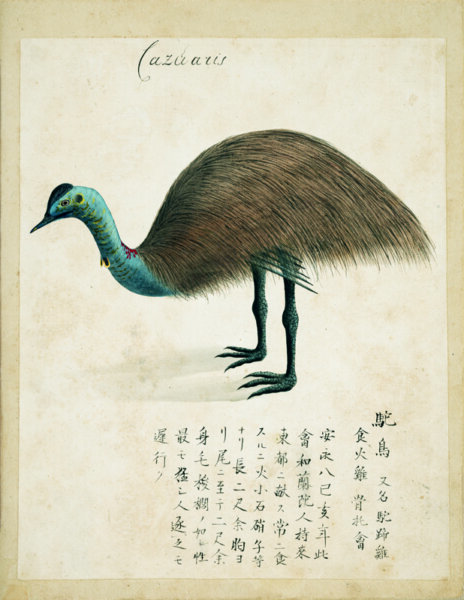

所蔵:秋田市立千秋美術館

曙山は直武の死後、蘭画を描くことに興味を失ってしまったといわれています。さらにもともと病弱だった曙山は、直武の死から5年後、38歳で亡くなってしまいました。曙山の死により、中心人物を失ってしまった“秋田蘭画”の制作活動はわずか7年で終わってしまいます。

所蔵:国立博物館

“秋田蘭画”の多くの作品は直武や参勤交代で来ていた曙山らが江戸にいたときに描かれていたとも考えられていますが、活動期間はあまりにも短く、曙山の死後はまったく忘れられた存在になってしまいます。しかし直武の確立した西洋画の技法は、“秋田蘭画”とは別に、江戸の司馬江漢(しばこうかん/1747年~1818年)にも伝授され、浮世絵や日本絵画の成熟につながりました。

忘れられていた「秋田蘭画」を世の中に知らしめた功労者・平福百穂

久保田藩での活動が消滅していた秋田蘭画は、長い間忘れられてしまいます。埋もれていた作品に再び光を当てたのが日本画家の平福百穂(ひらふくひゃくすい/1877年~1933年)で、今から100年あまり前に50年の眠りから覚めたのです。

百穂は30年にわたって研究を重ね、その集大成として1930年(昭和5年)に秋田蘭画に関する「日本洋画の曙光」という書籍を刊行しました。さらに、戦後まもなく小田野直武の『不忍池図』が発見され、その見事さと文化財的価値の高さで、1968年には国の重要文化財に指定され、秋田蘭画が一般的に認知されたのです。

平福百穂は、角館に生まれ父は近代日本画の巨匠として知られる平福穂庵(ひらふくすいあん/1844年~1890年)。小さい頃から父に絵を学び、父の死後本格的に絵画の道に入ります。自然主義、写実主義を主唱し、多くの作品を残しました。角館には穂庵・百穂の名前を冠した『平福記念美術館』が建立され、平福穂庵・百穂父子をはじめ、郷土画人の作品が展示されています。

平福記念美術館<Information>

- 施設名称:平福記念美術館

- 所在地:秋田県仙北市角館町表町上丁4-4

- 電話番号:0187-54-3888

- 開館時間

- 4月~11月/9:00~17:00

- 12月~3月/9:00~16:30 (最終入場は16:00)

- 休館日:年末年始(12月28日~1月4日) ※1月1日は特別開館日、冬期間(12月~3月)の毎週月曜日 ※展示替えの臨時休館有

- 入館料:おとな(高校生以上) 500円、こども(小・中学生) 300円 6歳未満は無料

- URL:平福記念美術館

- アクセス

- 公共交通機関/秋田新幹線・JR田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道角館駅から徒歩で約25分

- 車/秋田自動車道大曲ICから国道1025号線経由約40分、または、東北自動車道盛岡ICから約1時間15分

Google Map

滞在期間4か月。「秋田蘭画」だけでない平賀源内が秋田に残した功績

平賀源内は天下御免の自由人とか変人とかいわれ、江戸では自由な生活をしていましたが、出身の讃岐(香川県)では、高松藩の使用人だったようです。長崎には高松藩からの命令で行き、西洋文化に触れています。源内はさまざまなものに首を突っ込み、それをものにしてしまったすごい人ですが、特に蘭学には詳しく、その一環で蘭画(西洋画)の技法を学びました。誰から教わったらしいのですが、蘭学の書物や画集などを見て、独学で蘭画の手法を習得したともいわれています。

源内が秋田で関わったものには“秋田蘭画”のほかにも阿仁焼、白岩焼があります。さらに旧正月(小正月)に仙北市西木町(にしきちょう)桧木内(ひのきない)で行われる<上桧木内の紙風船上げ(かみひのきないのかみふうせんあげ/仙北市西木町上桧木/仙北市市指定無形民俗文化財)>も、源内が熱気球の原理を応用した遊びを教えたのが原型と伝わっています。