6男5女の母! 伊達政宗の祖母、久保姫とは?【福島県・宮城県】

目次

戦乱が絶えなかった戦国時代に、武将たちが多くの子を成そうとしたのは自然なことです。

そのため「子だくさんの戦国武将」は枚挙にいとまがありません。

しかし「子だくさんの姫」となると、この時代とはいえ決して多くはないのです。

その内の一人が、かの伊達政宗(だて・まさむね)の祖母にあたる、伊達晴宗(はるむね)の正室・久保(くぼ)姫なのです。

子だくさんの武将・子だくさんの姫

戦国時代の武将は、概して多くの子をもうけたものです。

子どもが生まれても、戦いでいつ命を落とすともしれないし、そうでなくても現代のように医療の発達していない時代ですから、夭逝(ようせい)してしまうことも多々あります。

また、子どもが多ければ、男子なら他家の養子にして、女子ならば他家や家臣に嫁がせて、自身の影響力を高めることもできます。

そういった理由で、多くの武将が正室のほかに側室も抱えて、1人でも多くの子を成そうとしたのです。

織田信長と徳川家康を知らないという人はほぼいないと思いますが、彼らは子だくさんだったことでも知られています。

織田信長の実子は、存在が確実視されている子だけでも11男6女、徳川家康の実子も11男5女がいたとされています。

また、信長の父・信秀(のぶひで)の子も、信長をはじめとして12男15女がいたと伝わっています。

織田家は2代続いての子だくさん家系だったわけです。

他にも、武将としての知名度は多少下がるものの、14男6女をもうけた伊達稙宗(たねむね。政宗の曽祖父)の存在は、なかなか驚異的と言えるでしょう。

ところで「子だくさんの武将」は複数いますが「子だくさんの姫」となると、その数はずっと少なくなります。

複数の側室を抱えて子を成すことができた武将と違い、1人の女性が生める子どもの数には、ある程度限りがあるからです。

有名なのは織田信長・豊臣秀吉に仕えた前田利家(まえだ・としいえ)の正室である「まつ」でしょう。

まつは12歳で利家に嫁ぎ、そして13歳で長女を出産。

生涯で2男9女の合計11人を生んでいます。

これに並ぶ記録が残っているのが、伊達晴宗の正室である久保姫です。

久保姫と晴宗の間に生まれた子は6男5女の11人とされています。

6男5女を生んだ久保姫とは?

久保姫は大永元年(1521年)に、岩城重隆(いわき・しげたか)の長女として誕生しました。

そして奥州一の美少女と呼ばれるまでに育ち、えくぼが出ることから「えくぼ御前」とも呼ばれていたようです。

著作者:Mizushimasea – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117719621による

岩城重隆は、現在の福島県いわき市にあった大館城の城主だった人物です。

重隆は対立関係にあった田村氏・相馬氏・伊達氏の連合に対抗するために、久保姫を白河の結城晴綱(ゆうき・はるつな)に嫁がせようとします。

ところがそこへ相馬顕胤(そうま・あきたね)が、久保姫を伊達晴宗に嫁がせたいと介入してきます。

重隆はこの申し入れを断るものの、結城氏へ嫁ぐために向かっていた久保姫の一行は、待ち伏せしていた伊達晴宗の軍勢に取り囲まれ、生け捕りにされてしまうのです。

仙台市博物館, パブリック・ドメイン,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9724779による

晴宗は久保姫を正室とすることに決め、そして久保姫も晴宗を気に入ったのか、父・重隆に対して、晴宗との結婚を認めるように書状を再三送っています。

重隆は、久保姫と晴宗の間に長男が生まれたら、その子を岩城氏の養子にすることを条件に、しぶしぶ結婚を許しています。

晴宗は久保姫をよほど気に入っていたのか、少なくとも記録に残っている限りでは、晴宗には側室がいませんでした。

なお、晴宗の父の稙宗は、先ほど紹介したように晴宗・久保姫以上の子だくさんでしたが、稙宗には5人の側室がいたとされています。

久保姫の子どもたち

長男:岩城親隆(ちかたか)

伊達晴宗と久保姫が結婚した際の岩城重隆との約束通り、重隆の養子となり岩城氏の跡目を継ぎます。

実家である伊達氏の内紛の仲裁や、周辺勢力の和睦のあっせんなどに尽力した記録が残っています。

しかし、妻の実家である常陸国(現在の茨城県)の佐竹氏の介入を許すようになり、やがて子の常隆(つねたか)が当主となるので、この頃には完全に実権を失っていたと思われます。

長女:阿南(おなみ)姫

須賀川城(現:福島県須賀川市)城主の嫡男、二階堂盛義(にかいどう・もりよし)に嫁ぎます。

蘆名盛隆(あしな・もりたか)、二階堂行親(ゆきちか)といった子に恵まれるも、夫の盛義に続いて息子たちも相次いで亡くなってしまい、二階堂氏は事実上断絶します。

その後、須賀川城は甥の伊達政宗に攻められますが、城主となっていた阿南姫こと大乗院(だいじょういん)は頑強に抵抗したことで知られています。

このときに須賀川城を守るために戦うことを決意した二階堂氏の家臣や領民たちが、松明をともして集まったことが、須賀川市に今も残る「松明あかし」の由来だとされています。

須賀川城落城後は、甥の岩城常隆や、佐竹義宣(さたけ・よしのぶ)を頼って晩年を過ごしました。

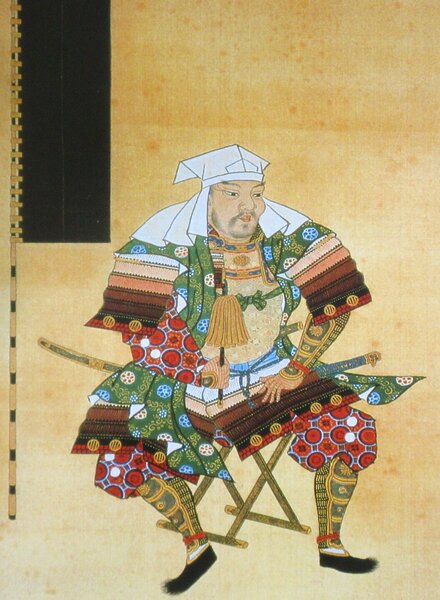

次男:伊達輝宗(てるむね)

仙台市博物館, パブリック・ドメイン,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9724931による

輝宗の兄の親隆は岩城氏の養子となったため、輝宗が伊達氏を継ぐこととなりました。

晴宗は隠居して輝宗に家督を譲ってからも実権は手放さず、やがて晴宗と輝宗は対立することになり、最終的に実権も輝宗に譲り渡されることとなります。

伊達氏の勢力を大きく拡大させたものの、天正13年(1585年)、伊達氏に降伏したはずの二本松城城主・二本松(畠山とも)義継(にほんまつ・よしつぐ)に人質として捕らえられてしまい、結果的に非業の死を遂げています。

伊達政宗の父親です。

次女:鏡清院(きょうせいいん)

実名は不詳。

伊達稙宗の三男、伊達実元(さねもと)に嫁いでいます。

実元は晴宗の弟ですから、つまり鏡清院は叔父に嫁いだということになります。

政宗をよく補佐したことで知られる伊達成実(しげざね)を生んでいます。

ところで、政宗と成実の続柄は、何と表せばよいのでしょうか。

成実の母である鏡清院から見たら、兄の輝宗の子である政宗は甥なので、成実のいとこということになります。

ところが、成実の父である実元から見たら、輝宗が甥(兼 義兄)ということになるので、成実にとって政宗はいとこ甥(いとこの子)ということになります。

つまり政宗は、成実の母方のいとこであると同時に、父方のいとこ甥でもあるのです。

ややこしいので、いとこと言えばいいような気はしますが。

三女:益穂(ますほ)姫

現在の伊達市梁川町を拠点としていた、伊達氏の庶流である小梁川盛宗(こやながわ・もりむね)に嫁いでいます。

号は天光院。

三男:留守政景(るす・まさかげ)

岩切城(現:宮城県仙台市)の城主であった留守顕宗(あきむね)の養子となり、跡を継ぎます。

しかし天正18年(1590年)に豊臣秀吉が小田原の北条氏を攻めた際に、留守政景は参陣しなかったため所領を没収されました。

以後は伊達政宗の配下として、名字を伊達に復帰したうえで活躍しました。

四男:石川昭光(いしかわ・あきみつ)

三芦城(現:福島県石川町)の城主であった石川晴光(はるみつ)の養子となり、跡を継ぎます。

名前の「昭」は、室町幕府最後の将軍、足利義昭(あしかが・よしあき)より拝領したもの。

佐竹・蘆名・田村の各氏から圧迫され続けて佐竹氏の影響下に入った結果、伊達政宗と対立することになります。

やがて政宗に降参し(姉の阿南姫の嫁ぎ先だった)須賀川城を与えられました。

そして昭光もまた、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しなかったため所領を没収され、政宗の配下となったのです。

四女:彦(ひこ)姫

会津を拠点としていた蘆名盛興(あしな・もりおき)に嫁ぎますが、盛興とは死別。

盛興の父の養嗣子となった、盛隆の正室になります。

なお、盛隆は既に登場した、晴宗の長女・阿南姫と二階堂盛義の間に生まれた子なので、彦姫は甥と再婚したことになります。

しかし、盛隆にも、盛隆の遺児の亀王丸(かめおうまる)にも先立たれ、自身も早世。

その後、蘆名氏は伊達政宗に攻められ、没落してしまいます。

五女:宝寿院(ほうじゅいん)

実名は不詳。

常陸の戦国大名、佐竹義重(よししげ)に嫁ぎます。

義重との間に生まれた子は、蘆名氏、岩城氏に養子として入っています。

また、長男の義宣は、後に秋田に移って、秋田藩の初代藩主となっています。

五男:国分盛重(こくぶん・もりしげ)

現在の仙台市付近に勢力を築いていた国分氏を継ぎます。

しかし、伊達政宗への協力姿勢に対する家中からの反発を抑えきれなかったために、政宗によって討伐されかけます。

許されはしたものの、後の慶長元年(1596年)に、宝寿院の子(盛重にとっては甥)である佐竹義宣のもとに出奔。

佐竹氏の秋田転封に従い、横手城(現:秋田県横手市)を与えられました。

六男:杉目直宗(すぎめ・なおむね)

天正5年(1577年)に、父・晴宗が隠居していた杉目城(現:福島市)で死去した後に、杉目城の城主となり、母の久保姫こと栽松院(さいしょういん)と共に住むことに。

その後、子がないまま没したので、杉目氏は断絶しています。

久保姫のその後

久保姫は6男5女に恵まれた上に、夭逝した子もおらず、子どもたちはそれぞれが戦国の世の中で役割を果たすことになりました(うまくいったかどうかはまちまちですが)。

夫の晴宗と死別した後は杉目城に住み、その後の天正19年(1591年)には、孫の政宗に従って宮城郡根白石(現:仙台市泉区)に移住しています。

そして文禄3年(1594年)に死去、享年74。

墓所は仙台市泉区の満興寺にあります。

非業の死を遂げたことで有名な次男の伊達輝宗のみならず、長男の岩城親隆、次女の鏡清院、四女の彦姫、六男の杉目直宗にも先立たれていました。

また、娘たちの嫁ぎ先や、息子たちが跡を継いだ家の多くは、孫の伊達政宗に攻められたりしたため、没落・滅亡していました。

久保姫は、何を思う晩年を過ごしたのでしょうか。

ともあれ、久保姫が奥州一の美少女と呼ばれるような女性でなかったならば、伊達晴宗との結婚や、輝宗をはじめとした子どもたち(もちろん孫の政宗も)の誕生はなかったかもしれません。

そうなったら、東北地方の歴史は、史実とは全く異なる記録で塗り替えられていたことでしょう。

Information:満興寺

- 施設名:満興寺

- 所在地:宮城県仙台市泉区根白石字町西上27

- 問い合わせ番号:022-379-2137