どんな生涯だった?衝撃的な顔グラフィックが有名な武将・二階堂盛義【福島県】

福島県の中通り中部にある須賀川市の辺りを拠点としていた、二階堂盛義(にかいどう・もりよし)という戦国・安土桃山時代の武将がいます。

……日本史が好きな方でも、知らない方の方がおそらく多いと思います。

そして仮に知っていたとしても、その多くは「シミュレーションゲームの衝撃的な顔グラフィックで知った」という方だと筆者は思っています。

筆者もその一人です。

いったいどのような武将だったのでしょうか?

インパクトの大きい顔グラフィック

筆者と同じ40歳前後の男性が、二階堂盛義という武将の話題を振られたら、そのほとんどは次の3通りのいずれかの反応を示すと思います(あくまで筆者の私見です)。

- 知らないなあ……

- ああ、あの一度見たら忘れられない顔グラフィックの武将でしょ?

- 知らないなあ……えっ、あの驚きすぎな顔の人ってそういう名前なの?

その衝撃的な顔グラフィックがこちらです。左下の武将です。

他にも検索すればいくらでも出てきます。

この顔グラフィックは知っていたけど、今初めて名前を知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

なお、右上に描かれている「愛」の兜をかぶった武将は、山形県の米沢に縁のある直江兼続です。

さて、この「驚きすぎ」と言うほかない衝撃的な顔グラフィックが初めて登場したのは、2002年にコーエー(現:コーエーテクモゲームズ)から発売された『信長の野望・蒼天録』(のぶながのやぼう・そうてんろく)というゲームでした。

『信長の野望』について改めて説明すると、プレイヤーは戦国時代の大名の1人を担当して、周辺の勢力との合戦や外交、謀略などを経て、勢力を拡大していくゲームです。

ただし、10作目にあたるこの『蒼天録』については、大名だけではなく配下の武将も選んでプレイできるという特徴があります。

発売当時10代だった筆者が夢中でプレイしたゲームの1つです。

そしてこのゲームに二階堂盛義も武将として登場するのですが、顔はなぜかあの驚きすぎな表情なのです。

さて、このゲームには、味方の忍者を使って敵の軍勢に偽情報を送り、足止めや撤退をさせる「偽伝令」という有用なコマンドがあります。

そして、二階堂盛義が率いる軍勢への偽伝令が成功すると、彼はあの表情でこのようなセリフを吐くのです

(蛇足ですが、ゲーム中での彼の能力値は平均的なので、偽伝令を成功させることは難しくありません)。

「なに、我が城が落城寸前だと!

こうしてはおれん

すぐに城に戻るぞ!」

このセリフ自体は汎用のセリフで、偽伝令で撤退させればどんな武将でも発するのですが、セリフが顔グラフィックにあまりにもマッチしていて、当時筆者は大笑いしてしまいました……

その後もいくつかのコーエーテクモゲームスのゲームに、この顔グラフィックは登場しています。

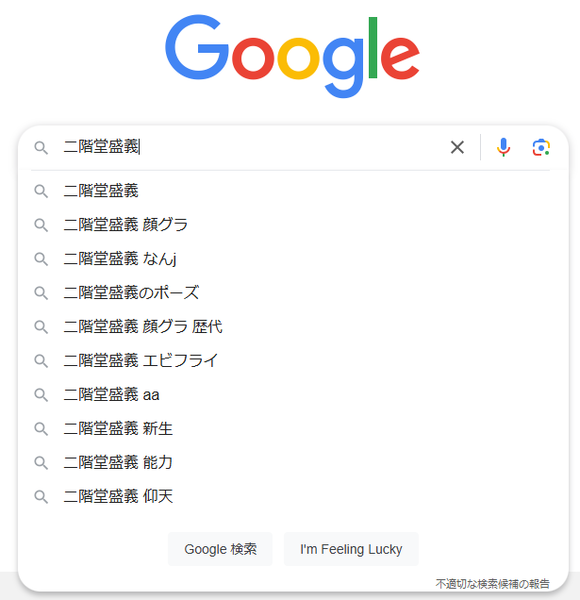

そのため、Googleで二階堂盛義について検索しようとすると出てくるキーワードはこのようなものばかりです。

いかに彼が「信長の野望の顔グラフィックによって知られている」人物であるかがうかがえるというものです。

本来の二階堂盛義は知名度の低い武将で、肖像画も残っていないとのことなので、ゲームばかりで有名になってしまったことは(本人にとっては不本意でしょうけれども)無理もありません。

二階堂盛義とはどのような人物だったのか?

シミュレーションゲームの顔芸担当の武将に(なぜか)されたことで有名になってしまった二階堂盛義ですが、どのような生涯を送った人物だったのでしょうか。

二階堂盛義は、須賀川二階堂氏の6代目の当主である二階堂照行(てるゆき)の子として誕生しました。

盛義の生年は、一説に天文13年(1544年)とされています。

須賀川二階堂氏はその呼称の通り、陸奥国岩瀬郡、現在の福島県須賀川市にあった須賀川城を拠点としていました。

また、盛義の母親なのかは定かではありませんが、照行の正室は、伊達稙宗(だて・たねむね、政宗の曽祖父)の娘でした。

この時期には二階堂氏と伊達氏の結びつきは強かったと考えられます。

一方で二階堂氏は、会津に拠点を置く蘆名氏や、田村郡を支配する田村氏とは抗争を繰り広げていました。

永禄2年(1559年)に二階堂照行は、今泉城(現在の須賀川市今泉)を田村氏に奪われています。

その後、照行は今泉城の奪還をしばしば企図したもののかなわず、永禄7年(1564年)に死去。

盛義が7代目の須賀川二階堂氏の当主となりました。

なお、盛義の正室は、伊達晴宗(はるむね、政宗の祖父)の娘の阿南姫でした。

父の照行と同様に、盛義も伊達氏の娘を迎え入れていたのです。

その後も二階堂氏は劣勢となり、永禄9年(1566年)には蘆名盛氏・盛興父子によって、松山城と横田城を攻め落とされます。

盛義は嫡男を人質として差し出して和睦し、蘆名氏に従うことになります。

しかし、盛義にとっては思わぬ好機が訪れます。

蘆名家の当主になっていた盛興が天正2年(1574年)に早世したのです。

盛興には男子がなく、父の盛氏にも盛興以外の男子がいなかったことから、二階堂盛義が人質として差し出していた息子の蘆名盛隆が蘆名氏の後継ぎとなりました。

これによって盛義は、蘆名氏の力を頼れるようになり、勢力を取り戻そうとします。

そして、天正8年(1580年)の御代田(みよだ)合戦で、盛義は田村氏に勝利します。

このときが須賀川二階堂氏の最盛期だったと言えるでしょう。

ところが、翌天正9年(1581年)8月に二階堂盛義は死去。

天文13年生まれだとすれば、享年38。

戦国時代の武将として、華々しい事績はなかったことは否めません。

なお、8代目の当主となった盛義の息子・行親(ゆきちか)も数年後に早世。

没年には諸説あるものの、いずれにしてもまだ10代でした。

須賀川二階堂氏の滅亡と松明あかし

盛義を失った二階堂氏をさらに悲劇が襲います。

盛義の実子であり、蘆名氏の当主になっていた蘆名盛隆が、天正12年(1584年)に家臣に襲われて暗殺されたのです。

盛隆の息子・亀王丸がわずか生後1か月で当主の座につかされますが、3歳で死去。

既に記したように、盛義の子である行親も早世したので、二階堂氏は事実上断絶してしまいました。

そして、亀王丸の次の当主を巡って、蘆名氏と伊達氏の関係がこじれてしまったために、伊達氏の当主になっていた政宗は蘆名氏を攻撃。

天正17年(1589年)に摺上原(すりあげはら)の戦いで伊達政宗に大敗し、蘆名氏は没落します。

蘆名氏を追い落とした政宗の野望は須賀川にも向けられ、須賀川城主となっていた盛義の妻、大乗院(阿南姫)は窮地に陥ります。

大乗院の甥にあたる政宗は、大乗院へ再三降伏を勧告するものの、大乗院は拒否。

戦いが始まると、須賀川の町や城は炎に包まれ、天正17年(1589年)10月に須賀川城は落城、須賀川二階堂氏は滅亡しました。

自害しようとしていた大乗院は家臣によって止められたのち、城外に逃れ、やがて常陸国(現:茨城県)の佐竹氏のもとに移り住みました。

後に、佐竹氏の秋田への国替えに従っている途中で病気を患ったため、須賀川に戻り慶長7年(1602年)に死去しています。

須賀川市では毎年11月に「松明あかし」と呼ばれる火祭りが430年に渡って行われており、日本三大火祭りの1つに数えられます。

この松明あかしは、須賀川城を守るために戦うことを決意した二階堂氏の家臣や領民たちが、松明をともして集まったことに由来するとされています。

そして、須賀川城の戦いで命を落とした者たち(伊達勢も含めて)への弔いのために続けられてきたのです。

戦乱の世の中に飲み込まれて消えていった須賀川二階堂氏。

しかし二階堂氏と家臣や領民たちの思いは、400年以上経った今も須賀川の地にとどまり、現在の須賀川市の人々の手によって大切に受け継がれているのです。

現在の福島県須賀川市については、こちらの記事もぜひご覧ください。