豪華絢爛「のへじ祇園まつり」と北前船寄港地「野辺地」【青森県】

目次

青森県野辺地町(のへじまち)は、下北半島の付け根、津軽半島と下北半島の間にある陸奥湾の最奥にある港町です。

“のへじ”はアイヌ語の“ヌップペッ(野を流れる川)”からきていて、「野辺地」という漢字が当てられたといわれています。大きな湾の最奥ということで波が静かなため、縄文時代には人々が暮らし、平安時代後期にはかなり大きな港だったと考えられています。

南部藩が北の玄関口として整備した野辺地の港

江戸時代に岩手県と青森県東部を領地としていた南部藩(盛岡藩)は、野辺地湊(現野辺地)を北の玄関口として整備し、津軽藩(青森県)や松前藩(北海道)との交易船がひっきりなしに出入りしていました。

そのうちに、大阪方面から日本海の港を巡り、北陸や東北地方の物資を積んでまた大阪方面に戻る“北前船(きたまえぶね)”が、野辺地湊まで足を伸ばすようになります。大阪方面からは衣料や文化が持ち込まれ、野辺地からは大豆などの農産品や銅などが積み出されていました。

最盛期は明治時代。鉄道開通で賑わいを失った野辺地

野辺地には、江戸中期から明治時代にかけて北前船との交易で儲けた野村家や仙台屋など豪商の店舗が並び、自らも船を所有して商売を拡大していきました。最盛期は明治時代で、野辺地は青森県内第2の港とまでいわれるようになったのです。

しかし、野辺地の港は遠浅だったので、帆船などの小さな船は接岸できましたが、大型の蒸気船は沖に停泊して、人や荷物は艀(はしけ)で運ぶ必要がありました。

1891年(明治24年)には東京と青森駅(青森市)を結ぶ鉄道(現JR東北本線)、1905年(明治38年)には青森駅と福島駅結ぶ奥羽本線が相次いで開通し、野辺地にも駅はできたものの、流通の中心は青森駅に移ってしまい、港の不利な状況もあり急激にその賑わいを失っていきます。

京都から伝わり独自に発展した「のへじ祇園まつり」

北前船は関西や北陸地方の物資ばかりでなく、上方(関西地方)の文化も野辺地にもたらしています。

最も上方文化が顕著に現れているのは「のへじ祇園まつり」でしょう。京都発祥の祇園祭(ぎおんまつり)は、本来は平安時代に始まった疫病退散を祇園社(京都八坂神社)に祈る儀式だったのですが、それが室町時代以降に現在のような祇園囃子が演奏される中、華やかな山車(だし/山鉾)が町を練り歩くという祭りに発展したものです。

野辺地には江戸時代に北前船でやってきた人たちが伝えたもので、華やかな祭りの形式が受け継がれて、明治時代以降に「のへじ祇園まつり」として現在の形で行われるようになりました。

4日間開催される「のへじ祇園まつり」最大の見せ場は、3日目の“海上渡御(かいじょうとぎょ”でしょう。本家の祇園祭にはない、港町野辺地ならではの神輿(みこし)を乗せた御座船(ござぶね)とそれに続く大漁旗をなびかせた多数の漁船による海上パレードです。

「のへじ祇園まつり」は、毎年8月中旬から下旬の木曜日から日曜日の4日間(開催日に関しては要問い合わせ)で、1日目は重さ1.5トンもの大しめ縄を『野辺地八幡神社』へ納め、2日目、4日目はお囃子に乗せて豪華絢爛な2階建て山車の町内引き回し、3日目に“海上渡御”が行われます。

※「のへじ祇園まつり」は野辺地町無形民俗文化財です。

のへじ祇園まつり<Information>

- 名称:のへじ祇園まつり

- 住所:青森県野辺地町内

- 電話番号:0175-64-9555(野辺地町観光協会)

- 開催期間:8月中・下旬の4日間 ※開催に関しては要問い合わせ

- URL:のへじ祇園まつり

Google Maps

上方の影響がみられる言葉や料理

野辺地に上方の文化が移入されたのは祭りばかりではありません。言語もそのひとつです。

南部藩の領地の多くは南部ことばが主言語になっています。野辺地も南部ことばですが、野辺地独特の柔らかいニュアンスがあるといわれています。

特に商店街は野辺地の中でも違っているらしく、それが関西弁の影響といわれているのです。しかし、野辺地町立図書館によると、その違いは南部ことばを使わない人たちには全くわからないとのことです。

食文化にも上方の影響が残っています。代表的なものに「茶がゆ」と「けいらん」があります。

茶がゆ

「茶がゆ」は、京都などでは日本茶を使用したお粥ですが、野辺地には江戸時代後期に伝わったといわれています。

野辺地では日本茶栽培されておらず、“カワラケツメイ(河原決明)” という河原に自生するマメ科の植物を乾燥させたお茶で米を炊き込んでいます。

この“カワラケツメイ” は便通をよくしたり、利尿作用などがあり、野辺地では古くからお茶として飲まれていました。

©青森県

けいらん

「けいらん」も上方の伝統料理ですが、北前船によって東北北部や北海道南部に伝わり郷土料理として食べられています。

現在は各地によって食材や作り方に違いがあるのですが、一般的には、もち粉(白玉粉)を餅状にして中にあんこを入れゆでます。卵状に整えたものを椀に盛り、だし汁やそうめんなどと一緒に吸い物にして食します。

もともとは、秋の収穫後のごちそうとして食べられていましたが、今は観光葬祭時の振る舞い料理として出されています。

©野辺地町観光協会

※「茶がゆ」「けいらん」が味わえる飲食店は「松浦食堂」1軒だけで、2名以上電話予約のみでの対応になります。

松浦食堂<Information>

- 施設名称:松浦食堂(松浦酒店)

- 住所:青森県上北郡野辺地町上小中野39-7

- 電話番号:0175-64-3004

Google Maps

野辺地に残る北前船の遺構

野辺地の町内には北前船との商いで財をなした豪商の残した遺構や、北前船に関連する文化財が残っています。

浜町の常夜燈

「浜町の常夜燈」(野辺地町指定無形民俗文化財)は、豪商野村家が1827年に船が安全に出入りできるようにと建立した港の灯台(常夜燈)です。

野村家は江戸時代から代々野村治三郎を襲名する野辺地最大の豪商で、銀行を創業し、6代目は貴族院、8代目は衆議院議員を務めています。

©野辺地町

浜町の常夜燈<Information>

- 施設名称:浜町の常夜燈

- 住所:青森県上北郡野辺地町野辺地471

- 電話番号:0175-64-9494(野辺地町立歴史民俗資料館)

- URL:常夜燈公園

Google Maps

旧野村家住宅離れ「行在所」

野村家の別荘は、1876年(明治9年)に明治天皇が東北地方を訪れたときの宿泊所(行在所/あんざいしょ)として使われています。その時の建物は火事で焼失してしまいましたが、1890年(明治23年)に再建されました。現在は国の登録有形文化財に指定されています。

©野辺地町

旧野村家住宅離れ「行在所」<Information>

- 施設名称:旧野村家住宅離れ「行在所」

- 住所:青森県上北郡野辺地町野辺地132(野辺地町役場敷地内)

- 電話番号:0175-64-9494(野辺地町立歴史民俗資料館)

- 開館時間:9:00~16:30

- 休館日:12月~3月

- URL:旧野村家住宅離れ「行在所」

Google Maps

野辺地八幡宮本殿と末社金刀比羅宮本殿

『野辺地八幡宮』は、1598年に創建されたと伝わる野辺地の守り神で、「本殿」(青森県県重宝)は1714年に再建されたものです。野辺地八幡宮境内に鎮座する「末社金刀比羅宮本殿」(青森県重宝)は、海上安全の神“金比羅様”を祀る神社で、1822年北前船の問屋たちによって金比羅宮(香川県)の末社として寄進されたものです。

©野辺地町

野辺地八幡宮本殿と末社金刀比羅宮本殿<Information>

- 施設名称:野辺地八幡宮本殿と末社金刀比羅宮本殿

- 住所: 青森県上北郡野辺地町笹館12

- 電話番号:0175-64-9494(野辺地町立歴史民俗資料館)

- 野辺地八幡宮本殿:非公開

- 末社金刀比羅宮本殿:公開(要問い合わせ)

Google Maps

北前船の貴重な資料が展示される「野辺地歴史民俗資料館」

「野辺地歴史民俗資料館」には、野辺地で出土した縄文時代の板状立脚土偶(いたじょうりっきゃくどぐう/ひとり立ちできる土偶/国指定重要文化財)(愛称くらら)や日本最古の螺鈿(らでん/貝を埋め込んだ飾り)細工が施された形跡のある『赤漆塗木鉢(あかうるしぬりもくはち)』などのほか、北前船関連の資料が多く保存、展示されています。

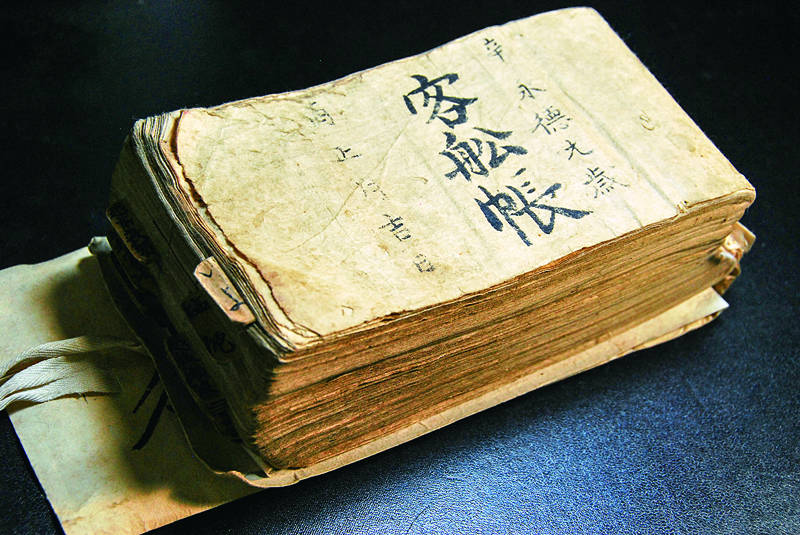

客船帳(野辺地町指定有形文化財)

「客船帳」には船宿五十嵐家の江戸時代から明治初期にかけての顧客、船の出入り、どのような物資が運ばれてきたかが記録されています。1790年から1870年の40年間で総数254艘、大阪、越前(福井県)、加賀(石川県)、松前(北海道)の船が多く出入りしていました。

©野辺地町

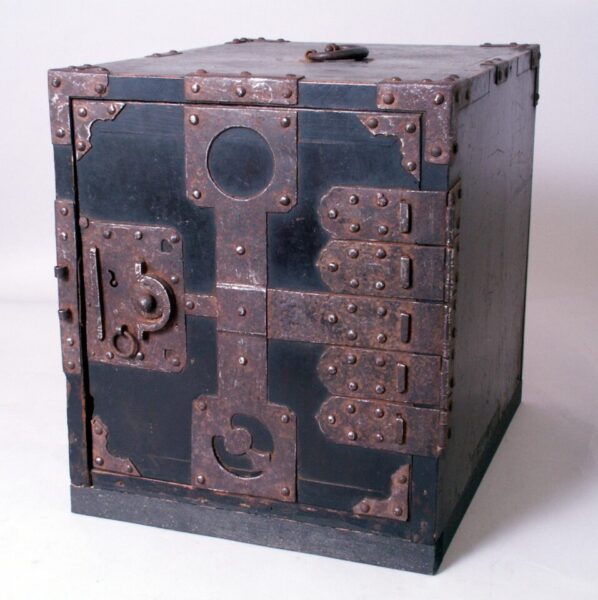

船箪笥

「船箪笥(ふなだんす)」は、北前船に積み込まれていた貴重品を入れていた箪笥。材料は水の浸入を防げる桐材で、水に浮くように作られています。

©野辺地町

「野辺地歴史民俗資料館」にはこのほか、豪商野村家や船問屋仙台屋の取引先や取引内容が書かれた文書、和磁石など貴重な遺品が展示されています。

野辺地町歴史民俗資料館<Information>

- 施設名称:野辺地町歴史民俗資料館

- 住所:青森県上北郡野辺地町野辺地1-3

- 電話番号:0175-64-9494

- 開館時間:9:00~16:00

- 休館日:月曜日(祝日の場合はその翌日)、祝日、年末年始(12/29~1/3)

- 入館料:一般 210円、高校大学生 100円、中学生以下 無料

- URL:歴史民俗資料館

Google Maps

「常夜燈」や神社の灯籠(野辺地八幡宮)、公園の石段(愛宕神社の石段)など野辺地のあちらこちらで見られる石造りの置物の多くは、北前船で運ばれてきたものと考えられています。さらに北前船船乗りの墓もあり、野辺地には“荒波を越えた男たちの夢”が色濃く残っています。

野辺地は日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 ~北前船寄港地・船主集落~」に認定されています。