戦国時代戸沢氏から始まり、江戸時代に芦名氏が基礎を造った角館【仙北市の見所②】

目次

角館(かくのだて)といえば江戸時代に整備された町並みが残る<武家屋敷通り>や春の桜、国指定重要無形民俗文化財「角館祭りのやま行事」、仙北市市指定無形民俗文化財「火振りかまくら」などが知られる、全国から観光客が訪れる秋田県最大の観光地です。

戦国時代まで奥羽山脈を越える街道沿いの小さな集落だった角館

角館という名称が歴史に登場するのは、1423年(または1424年)に、門屋(かどや/仙北市西木門屋)に城(門屋城)を構えていた戸沢氏第13代城主家盛(いえもり/生没不詳)が、それまで地元の小さな豪族(菅氏とも伝わる)が支配していた小松山城を攻め落とした後のことで、居城を小松山城から角館城に改めた時といわれています。

小松山城はいつ頃誰が築城したかは分かっていません。さらに後にどうして“かくのだて(角館)”と名称を変えたのかに関しても、手がかりとなるものはないようです。ただ、もともとこのエリアは、奥羽山脈越えの生保内(おぼない)街道(後の角館街道)が通り、交通の要所として賑わっていました。

平安時代に坂上田村麻呂が切り開いた生保内街道

生保内街道は、平安時代に大和朝廷の征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)として、蝦夷(えみし/東北地方に先住していた人々/大和朝廷側からの呼び名)討伐のため進軍した坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)らが切り開いたと伝わる古い街道です。

生保内街道の終起点は、羽州街道(うしゅうかいどう)の大曲宿(大仙市)で、角館を通り、生保内から国見峠(標高960m/現国道46号仙岩峠近く)を通り、南部藩の雫石(岩手県雫石町)を経て盛岡(岩手県盛岡市)方面に続きます。この街道は、奥羽山脈を越えられる数少ない道路なため、人や物資の往来が多く、江戸時代には久保田藩が南部藩との境にある生保内(仙北市田沢湖町生保内)に関所を設けるほどでした。陸奥国(むつのくに/岩手県ほか)の滴石戸沢(しずくいしとざわ/雫石/岩手県雫石町字古館)から仙北の地にやってきた戸沢氏もこの街道を歩いて峠越えをしたと考えられています。

角館城の北側に町造りをした戸沢家盛

1423年に角館に入った戸沢家盛は、山の頂上にあった角館城(現古城山城跡=ふるしろやましろあと)の北側、現在の城下町通りとは反対側に城下町を整備しました。それは戦略上のためといわれていますが、詳しいことは分かっていません。

約180年間角館城を拠点として仙北地方を支配していた戸沢氏ですが、1602年21代当主政盛(まさもり/1585年~1648年)が、徳川家康により常陸国松岡藩(茨城県高萩市)の初代藩主として任命され、角館を後にします。

廃城後も実質的な城主として角館の基礎を造った芦名義勝

戸沢政盛が常陸国に向かった後は、常陸国から秋田にやってきた佐竹氏が久保田藩を立ち上げ、仙北地域もその支配下に入ります。久保田藩は、本城を久保田(秋田市千秋公園)に築き角館城を支城とします。そのため城代が必要となり、久保田藩初代藩主佐竹義宣(さたけよしのぶ/1570年~1633年)の弟で、会津若松(福島県会津若松市)の芦名氏の養子に入っていた芦名義勝(あしなよしかつ)を角館に派遣しました。

芦名義勝は、当初戸沢氏が造り上げた小松山山頂の城を居館とし、城下町もそのままでした。しかし、1615年に江戸幕府より出された「一国一城令」により角館城は廃城となってしまいます。それでも表向きは支城ではなくなったのですが、実質的には芦名氏が城主であり、城下町もそのまま機能していました。

大洪水の後やむを得ず城の南側が城下町に

1619年になって角館を大洪水が襲います。城下町は水浸しになり、家臣や町人に死者も出るという大惨事になってしまいました。そこで、芦名氏は城の北側にあった城下町を南側に移すという大規模な復興計画を立て、1620年には新城下町の建設に取りかかります。同時に山頂にあった城は、幕府による城破壊命令もあって、南側の麓に館(やかた/居館)として移転されたのです。

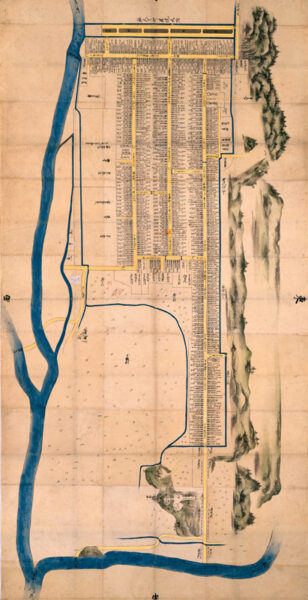

一番北に角館城があり、東西500m、南北2,000mほどの南北に細長い平地に町並みが作られました。西端は桧木内川(ひのきないがわ)、南端には玉川が流れています。また東側は外ノ山(とのやま/花場山)と呼ばれる丘陵地帯で、川は自然の堀、丘陵には土塁(土手)の役割を与えられました。

この細長い土地に、今も残る角館二十一町と呼ばれる町割りが作られました。北側半分に武家屋敷(内町=うちまち)があり、その南側(外町=とまち)に商業地域や町屋が置かれています。廃城となった角館城跡はこの頃から古城山(ふるしろやま)と呼ばれるようになったようです。

角館二十一町一覧

- 東勝楽丁(ひがしかつらくちょう)

- 田町上丁(たまちかみちょう)

- 田町下丁(たまちしもちょう)

- 竹原町(たけわらちょう)

- 小人町(こびとまち)

- 歩行町(おかちまち)

- 川原町(かわらまち)

- 表町上丁(おもてまちかみちょう)

- 表町下丁(おもてまちしもちょう)

- 山根町(やまねまち)

- 細越町(ほそごえまち)

- 裏町(うらままち)

- 岩瀬町(いわせまち)

- 下岩瀬町(しもいわせまち)

- 下新町(しもしんまち)

- 上新町(かみしんまち)

- 西勝楽町(にしかつらくまち)

- 中町(なかまち)

- 七日町(なのかまち)

- 下中町(しもなかまち)

- 横町(よこまち)

※現在の地名は町名の前に角館町がつきます

武家屋敷通り Information

- 施設名称:武家屋敷通り

- 文化財指定:「角館町角館」として重要伝統的建造物群保存地区に指定

- 所在地:秋田県仙北市角館町表町下丁・表町上丁・東勝楽丁・裏町

- 電話番号:0187-42-8280(田沢湖・角館観光協会)

- URL: 武家屋敷通り

- アクセス:

- 公共交通機関/秋田新幹線・JR田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道角館駅から徒歩で約20分

- 車/秋田自動車道協和ICから国道341号・46号経由で約39分

Google Map

古城山公園(角館城跡) Information

- 施設名称:古城山城跡(古城山公園)

- 所在地:秋田県仙北市角館町古城山

- 電話番号:0187-54-2700仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」

- 散策自由

- URL:古城山公園

- アクセス:

- 公共交通機関/秋田新幹線・JR田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道角館駅から徒歩で約40分

- 車/秋田自動車道協和ICから約35分

Google Map

芦名氏の後を継いだ佐竹北家は芦名氏の町割りを継承

芦名氏は義勝の後、後継ぎに恵まれず、3代で家系が断絶してしまいます。そのため1656年に佐竹氏の近い親戚である佐竹北家(さたけほっけ)、佐竹義隣(義親/よしちか/1619年~1702年)が所預(ところあずかり/任地を統括する役職)として角館に入りました。

佐竹北家は、古くは平安時代の大和朝廷の担い手だった清和源氏(せいわげんじ)の流れをくんだ一族で、源頼朝(みなもとのよりとも)などとも同じ血筋と伝わっています。佐竹氏はもともと常陸国(ひたちのくに/茨城県)の豪族で、角館を任された一族は、本家佐竹氏の居城太田城(おおたじょう/茨城県日立大田市)の北に居を構えていたので、<北家>と呼ばれるようになりました。

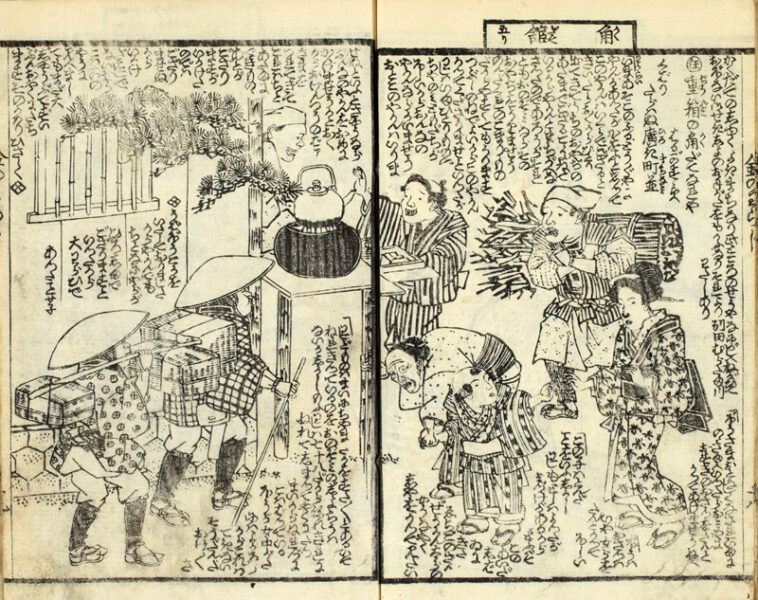

角館は生保内街道(角館街道)の宿場町であり、久保田藩の財源だった阿仁銅山(あにどうざん)に向かう阿仁街道の入り口に位置していたため、物資の集積地でした。そのため佐竹北家の下、町は大いに発展します。義隣以降佐竹北家は義尚(よしなお/1848年~1909年)まで11代にわたって角館を統治しました。

佐竹家代々の当主が毎日書き続けた「佐竹北家日記」

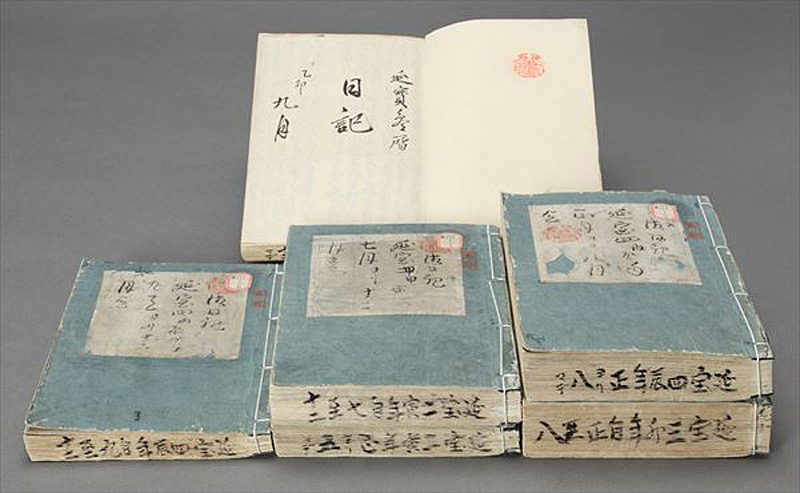

佐竹北家は歴代の当主が毎日日記をつけるという習慣を、何と1894年(明治27年)まで続けました。『佐竹北家日記』あるいは『北家御日記』と呼ばれるその日記は、佐竹北家角館2代目当主義明(よきあき/久保田藩第7代藩主義明=よしはるとは別人)が1674年に書き始めてから第11代当主義尚が書き終えた1894年(明治27年)までの220年間で、765冊にもなります。一部は家臣が書いたものと思われるところもありますが、ほとんどは歴代の当主の直筆です。

内容は北家の生活や藩での公務、家臣のこと、祭りや年中行事、習慣などあらゆることに及び、日記の定番その日の天気も書かれています。『佐竹北家日記(北家御日記)』は江戸時代の日常が知れる唯一無二の史料として秋田県指定無形民俗文化財です。

佐竹北家の時代に数多くの文化が花開いた角館

佐竹北家の時代に、国指定重要無形民俗文化財やユネスコ無形文化遺産に登録されている『角館祭りのやま行事』や冬の風物詩『火振りかまくら』(仙北市指定無形民俗文化財) などの行事が始まり、秋田県が誇る日本初の西洋絵画流派『秋田蘭画』も花開いた角館。春に角館全体を桜色の染める全国屈指の『桜並木』も、角館佐竹北家2代目当主義明の妻が京都からお輿入れの際持参した3本のシダレザクラが最初だったとも伝えられています。

佐竹北家時代の角館で始まったとされる行事や芸能、文化などに関しては「仙北市の見所③」でご紹介します。

![【かまくらの謎】秋田県の冬の風物詩[かまくら]は鎌倉幕府に関係がある? 横手4_旅東北1000](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2025/08/a2674c8c7497fa159899e9b2a761c38f-150x150.jpg)

![これも[かまくら]。“おーい、かまくらの権五郎!”と謎の呪文を叫ぶ「葛黒の火まつりかまくら」 葛黒の火まつり1_北秋田市](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2025/12/6b98b156e5d30be32e1a2d8ae1190034-150x150.jpg)