水と生きる耕地、世界農業遺産に認定された「大崎耕土」【宮城県】

目次

『大崎耕土(おおさきこうど)』といっても地元以外のほとんどの人が知らないでしょう。

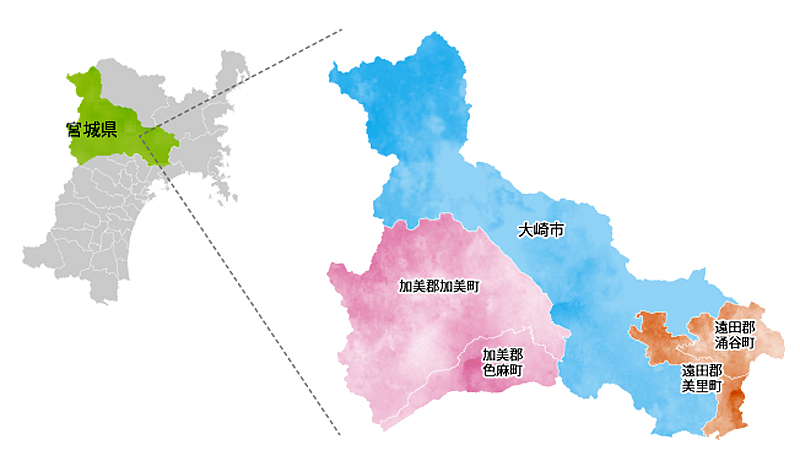

宮城県の北部、大崎市を中心に色麻町(しかまちょう)、加美町(かみまち)、涌谷町(わくやちょう)、美里町(みさとまち)に広がる江合川(えあいがわ)と鳴瀬川(なるせがわ)流域の米を中心とした農耕地帯で、2016年に「日本農業遺産」、2017年には「世界農業遺産」に認定されました。

国際連合食糧農業機関が世界遺産として認定する世界農業遺産

「世界農業遺産」とは、古くから農林水産業を営む世界中の地域から、その伝統的農水産業が担ってきた重要性を評価し、国際連合食糧農業機関(FAO)が世界遺産として認定するものです。

日本では『大崎耕土』のほか新潟県佐渡市や静岡県わさび栽培地域、和歌山県南部・田辺地域、大分県国東半島・宇佐地域など全部で11地域が認定されています。

「世界農業遺産」に認定される農水産業の形態や生産物はさまざまで、『大崎耕土』の場合、その巧みな水管理による水田システムが認定対象となっています。

江戸時代以降徹底した水対策により安定した「大崎耕土」

『大崎耕土』の広がるエリアは、大崎平野と呼ばれる仙台平野の北部に位置する広大な穀倉地帯で、古代から米などの穀物の生産が盛んな地域です。

しかし、江合川や鳴瀬川の度重なる氾濫や、東北地方の厳しい気候などに苦しめらながらも、人々は多くの知恵を働かせ水を最適な状態に保つように管理してきました。

『大崎耕土』には、古くから使われてきた、堰(せき)や水路、トンネル(潜り穴/もぐりあな・潜穴/せんけつ、隧道/ずいどう)、ため池などが残り、今なお使われているのです。その多くは江戸時代に造られたもので、農耕に役立っていると同時に多種の動植物を育み、良好な循環社会が創り出されています。

堰や用水路、トンネルなどで「大崎耕土」全体に水を分配

『大崎耕土』を潤す水は、江合川や鳴瀬川に水を取り込むための取水堰(しゅすいぜき)を造り、田畑に送られました。大崎耕土全体で1300個ほどの取水口があり、改修されて近代的な施設になったところも多いのですが、一部は昔のまま残されて未だに活用されています。

江戸時代初期に手掘りされ1300m以上トンネルの「南原穴堰」

そのうちのひとつ、江合川水系の最上流部にある「南原穴堰(みなみはらあなぜき)」(大崎市鳴子温泉地域)は、1644年に造られた農業用水路です。取水口から出口までは総延長約1880m、高低差約20mで1330mはトンネルになっています。トンネルの途中には“狭間(さま)”と呼ばれる横穴があり、そこからトンネル内にたまった土砂などを排出しました。「南原穴堰」には散策ルートが設けられています。

南原穴堰<Information>

- 施設名称:南原穴堰

- 住 所:〒989-6835 宮城県大崎市鳴子温泉南原34

- 電話番号:0229-23-2281(大崎地域世界農業遺産推進協議会)

- 公式URL:大崎耕土 – 鳴子温泉エリア

Google Map

33kmにも及ぶ江戸時代の用水路「荒川堰用水路」

『大崎耕土』中流地域の大崎市三本木地区は、丘陵地帯のため大きな河川から取水することが困難なため、丘陵の山腹に延長約33kmにも及ぶ水路を掘り、支流から取水された水を供給しています。この「荒川堰用水路」は、1646年から1649年に手掘りされ、トンネル部分が12か所もあり、大変な工事でした。途中にため池で調整するなど高度な技術が用いられていて、現在も用水路として機能しています。

荒川堰用水路<Information>

- 施設名称:荒川堰用水路

- 住 所:宮城県大崎市三本木地区

- 電話番号:0229-23-2281(大崎地域世界農業遺産推進協議会)

- 公式URL:大崎耕土 – 三本木エリア

Google Map

使った水を反復して使用した渇水対策

水は取り込むだけでは管理できません。少なすぎると渇水、多すぎると洪水などさまざまな問題が発生します。

渇水は、雪が少なかったり、梅雨時に雨が降らなかったりして起こります。そのため一度使った水は捨てるのではなく、下流域で再び使う方法(反復水)が考え出されました。また少ない水を多くの農民が使うため、“番水(ばんすい)”といって代わるがわる水を分け合うよう取水口が切り替えられるようになっている地域もあります。

洪水対策で肥沃な農地を生み出す「元禄潜穴」

何年かに一度は必ず洪水に見舞われた『大崎耕土』では、何らかの対策が必要です。普段はところどころにある沼や池が水をため込んでくれるのですが、多くなりすぎると土手を水が越え田畑は水浸し、時には人命も危うくなってしまいます。それを防ぐため土手をくりぬいて排水路(潜穴)を設けたのです。また、各所に人工的な遊水池も造られ、現代にも通じる機能的な洪水対策が講じられてきました。

『大崎耕土』の最下流域(大崎市・松島町)には、大雨の度に大きな沼になってしまう湿地帯があり、そこで暮らす人々の悩みの種でした。江戸時代のはじめごろこの地域を支配していた仙台藩は、干拓することで水害をなくし、耕地を増やせると考え、潜穴を掘り松島湾に排水したのです。品井沼(しないぬま)と呼ばれていた沼と松島湾は7km以上の距離があったのですが、5年の歳月をかけてなんと2578mにもなるトンネル(元禄潜穴)を掘り、排水に成功したのです。

「明治潜穴」によって、品井沼が完全な農地に

長年使用してきた「元禄潜穴」は、明治時代にほとんど埋まってしまったため、新たにトンネルを造りました。「明治潜穴」といって、現在も使用されています。

潜穴や川の改修、流れの移動なとによって現在品井沼は一部が遊水池として利用されているだけで今は存在しません。その代わりそこには広大な耕地が広がっています。

品井沼干拓地<Information>

- 施設名称:品井沼干拓地、元禄潜穴・明治潜穴

- 住 所:宮城県大崎市、松島町

- 電話番号:022-275-9127(仙台地方振興事務所 農業農村整備部計画調整班)

- 公式URL:大崎耕土 – 鹿島台エリア

Google Map

冷害対策のため太陽光で温められた水を利用

『大崎耕土』エリアは、東北の太平洋側特有の冷たく湿った季節風“やませ”が吹き、冷害も悩みの種でした。そのため人々は“やませ”対策には知恵を働かせてきたのですが、その代表的なものが、“昼間止め水”や“深水管理”、“ぬるめの水路”といわれる方法です。

“昼間止め水”は、田んぼには昼間には水を入れず、夜間か早朝に注水する田の管理方法で、昼間の高い気温で水を温め稲の生育を促します。昼間に水を入れてしまうと水が冷たいまま夜になり、生育が悪くなるのです。

“深水管理”は、苗の長さの3/4程度に水を入れておき、太陽熱で温められた水の保温力を使って生育を促すものです。“昼間止め水”や“深水管理“という技法は、現在でも稲の冷害対策として科学的にも証明されていて、多くの地方で使われています。まさしく『大崎耕土』の人々によって育まれた先人の知恵なのです。

ぬるめの水路で温めた水を田に

“ぬるめの水路”は、田んぼに引き入れる前に、水を一旦迂回させ、温度を上げるための水路です。“やませ”対策とともに、雪解け水などの冷水を温めるためのもので、主に『大崎耕土』の北部、山岳地帯と接する地域で多く使われています。同じ考えで“ぬるめの池”“ぬるめ田”もあります。

マガンの日本最大の飛来地となった「大崎耕土」

『大崎耕土』では、“居久根(いぐね)”と呼ばれる屋敷林が、防火防風に効果を発揮するとともに、多様な生物の生息地としても機能しています。居久根をすみかとする鳥たちは田畑と行き来し、害虫などを駆除する役割を果たしてくれるのです。また冬の田んぼはマガンの越冬地として機能し、「蕪栗沼(かぶくりぬま/大崎市田尻)」には日本に飛来するマガンの半数、7万羽あまりが飛来し、国の天然記念物に指定されています。また、「蕪栗沼」は2017年、湿地帯保護のための国際条約、ラムサール条約に認定されました。

蕪栗沼<Information>

- 施設名称:蕪栗沼(かぶくりぬま)

- 住 所:宮城県大崎市田尻蕪栗字大沼

- 電話番号:0229-38-1401 (蕪栗ぬまっこくらぶ)

- 公式URL:大崎耕土 – 田尻エリア

Google Map

「大崎耕土」で生み出された先人の知恵は、世界に通用する水管理システム

『大崎耕土』からは“ササニシキ”“ひとめぼれ”といった寒さに強くおいしい米が誕生し、その米を使った多くの酒、溝、醤油などの発酵食品を生み出しました。多くの集落では農作物に感謝を捧げる祭りが催され、今でも民俗芸能として受け継がれています。

東北の厳しい気候の中で水と共存してきた『大崎耕土』を育んできた人々の知恵は、世界農業遺産として世界に認められました。さらに、気候変動で地球が狂いはじめた21世紀に『大崎耕土』などで昔から行われてきた水対策が今再び世界の注目を浴びているのです。

大崎耕土<Information>

- 名 称:大崎耕土

- 住 所:宮城県大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町

- 電話番号:0229-23-2281(大崎地域世界農業遺産推進協議会)