本州最北端「尻屋崎灯台」の足もとに放牧される寒立馬【青森県東通村】

目次

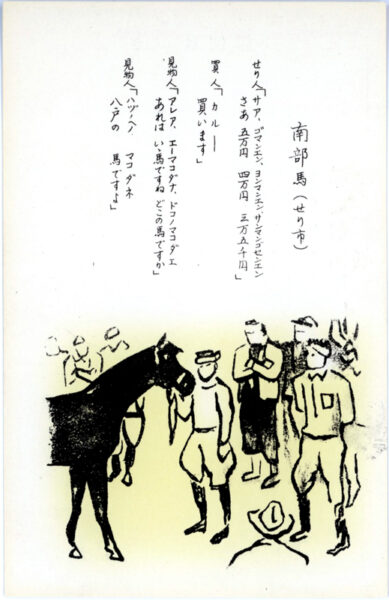

『寒立馬(かんだちめ)』は、青森県下北半島の東端、太平洋と津軽海峡に面した尻屋崎(しりやざき)/青森県東通村(ひがしどおりむら)の放牧場で飼育されている日本在来馬「南部馬(なんぶうま)」の血統が残る馬です。

国の登録有形文化財にも指定されている、本州最北端の「尻屋崎灯台」周辺の草原で放牧され、その絵のような風景は下北半島の人気観光スポットになっています。

小型だけれど、いかにも力強い姿の「寒立馬」

『寒立馬』は、今は純血種が途絶えてしまった日本の在来馬「南部馬(なんぶうま)」の血を引き、小さめですが、足腰がしっかりしていて、速く走るというより、いかにも力仕事をこなしてくれそうながっしりとした体格をしています。

この馬たちの先祖はもともと「南部馬」として知られた日本在来馬で、江戸時代からこの地で放牧されていました。

馬たちが知られるようになったのは、1970年初の書き初め会で地元の尻屋小中学校校長、岩佐勉さんが“東雲に 勇みいななく 寒立馬 筑紫ヶ原の 嵐ものかな”と詠ったのがきっかけです。

それ以来『寒立馬』と呼ばれるようになり全国に知られる存在になったのです。『寒立馬』とは、馬たちが一面に雪が積もった放牧地で強い寒風を受けながら佇んでいる姿を表しています。

観光客とのトラブルで一時的に放牧が中止に

『寒立馬』は、2022年現在親馬11頭、子馬6頭が飼育されています。馬はもともと農耕などの力仕事用か軍事目的用で飼育されてきましたが、現代では競馬や肉用として以外、農耕などの用途には全く使われていません。

『寒立馬』もその例に漏れず、1991年(平成3年)には9頭にまで減ってしまいました。その後絶滅を防ぐため自治体などの保護活動が活発化し、2020年(令和2年)頃には30頭を超える数まで復活したのですが、その頃から残念なことに、観光客が放牧中の馬に蹴られたりかじられたりする事故が増え出し、放牧する管理組合ではやむを得ず囲いのある放牧場へ移す決断をしました。

2022/5/15の読売新聞記事:https://www.yomiuri.co.jp/national/20220515-OYT1T50003/

放牧場は台地ほど広くないため、飼育の頭数制限をしないと馬たちを良い環境で飼育することができず、放牧馬の一部を農家に預託したり、個人で所有したりしてしのいでいます。『寒立馬』の頭数が減っているように見えますが、見学できる頭数が少なくなっているだけです。観光客に起因する事故がほとんどですが、事故が起きないように改善された場合は今まで通り放牧される予定です。

また、冬は灯台のある台地には放牧されていません。少し離れた「アタカ」と呼ばれる放牧地で越冬しています。

源義経の愛馬は「南部馬」

『寒立馬』の祖である「南部馬」は、奈良時代からその存在は古文書などに書かれています。当時、蝦夷(えみし)と呼ばれた東北地方から北の地域は、大和朝廷の力が及ばない地域でした。

そこで、朝廷は坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)を征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)に任命し、幾度となく蝦夷征服の軍を派遣し、その地の馬を奈良や京都の都に持ち帰りました。その馬たちは、当時都にいた九州など南の地方に在来していた馬に比べ、馬格が大きく、姿・形が美しくて気性が良かったため、「尾駮の駒(おぶちのこま)」と呼ばれて貴族たちの憧れの存在だったのです。

源義経(みなもとのよしつね)が「一の谷の戦い」などでまたがっていた愛馬「太夫黒(たゆうぐろ)」も尾駮の駒といわれています。

南部藩が「南部馬」を優秀な軍用馬として改良

南部氏が現在の岩手県や青森県東部地域を治めるようになってからは、藩の牧場を作り馬の改良に努め優秀な軍馬を作り出しました。

また、農民は「曲家」を建て、農耕馬の代わりに軍馬を預かり、大切に育てて馬の改良に貢献しています。

江戸幕府も馬は重要な戦力と考えており、3代将軍徳川家光(いえみつ)や8代将軍吉宗は南部藩にペルシャ産の馬(アラブ種)を預け、「南部馬」は軍用馬として改良が続けられました。

明治時代以降も「南部馬」の軍事目的による外国産馬との交配が進み、競争馬になるほどに足の速い馬も誕生しましたが、そのかわり純粋な「南部馬」の血は途絶えてしまいました。

軍用馬田名部馬を農耕馬に改良した「寒立馬」

下北半島には“田名部馬(たなぶうま)”と呼ばれる比較的小さな体で、寒さに強く持久力の高い軍用馬がいました。“田名部馬”は「南部馬」を祖先に持ち、南部藩や明治政府によってモンゴルやロシア産の馬たちと交配され改良された馬です。

尻屋地区ではこの“田名部馬”を、フランス原産の大型肉用種ブルトンと交配し、農耕用や肉用種として改良しました。それが『寒立馬」です。

『寒立馬』は、野生の馬ではありません。「南部馬」の血を引く貴重な馬として、東通村などによって大切に保護育成されています。『寒立馬』は青森県天然記念物に指定されています。

寒立馬越冬放牧地アタカ<Information>

- 名 称:寒立馬越冬放牧地アタカ

- 住 所:青森県下北郡東通村尻屋地区

- 電話番号:0175-47-2115(東通村産業振興公社)

Google Map

津軽海峡の海上交通を守る尻屋崎灯台

「尻屋崎灯台」 は、1876年(明治9年) に点灯を開始した日本一高いレンガ製の灯台です。

高さは約33mあり、東北地方としては日本初の洋式灯台でした。また、尻屋崎は津軽海峡と太平洋が交わる海流が複雑な海上交通の難所であり、濃霧が発生する地域で、日本で初めて霧笛(むてき)が設置されています。

さらに1901年(明治34年)には、これも日本初の電気を使用したアーク灯が設置され、明治時代としては破格の明るさを誇りました。日本で唯一の“隕石が落下した灯台”としても記録に残っています。

「尻屋崎灯台」は、国の登録有形文化財で、「近代化産業遺産」「土木学会推奨土木遺産」などに認定されています。内部の見学可。

尻屋崎灯台<Information>

- 名 称:尻屋崎灯台

- 住 所:青森県下北郡東通村尻屋字尻屋崎1-1

- 電話番号:0175-47-288

- 休館:11月上旬~4月下旬

- 参観寄付金:中学生以上 300円

- URL:尻屋崎灯台(燈光台ホームページ)

Google Map

東通村<Information>

- 問い合わせ先:東通村商工観光グループ

- 電話番号:0175-27-2111

- URL:東通村商工観光グループ(東通村ホームページ)