平安時代の歌枕にも登場する謎に包まれた北の都「多賀城」【宮城県】

目次

多賀城(たがじょう)は、奈良時代に大和朝廷が未開の地だった蝦夷(えみし/東北地方)を支配するための拠点として築いた城で、陸奥国(むつのくに)と呼ばれた東北地方の国府と鎮守府(ちんじゅふ/軍事拠点)が置かれました。

平安時代末期には完全に機能を失った「多賀城」

800年代に入り坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)による蝦夷制圧はどんどん北に進み、鎮守府は、胆沢城(いさわじょう/岩手県奥州市水沢)に移されました。その後奥州藤原氏の台頭により平泉(岩手県平泉町) が陸奥国の中心となり、『多賀城』は徐々に衰退していき、11世紀中頃にはその役割を終えたと考えられています。

多賀城跡<Information>

- 名 称:多賀城跡

- 住 所:〒985-0864 宮城県多賀城市市川

- 電話番号:022-364-5901(多賀城市観光協会)

- URL:多賀城市観光協会

Google Map

『多賀城』が北の都だったことを証明する遺跡「多賀城廃寺跡」

「多賀城廃寺跡」は、多賀城跡から南東へ800mほどのところに位置し、『多賀城』と同じ時期に建立されたものです。この寺院は、近年の発掘で太宰府(福岡県太宰府市)に付属する観世音寺(かんぜおんじ)と伽藍(がらん/建物)の並びが同じと判明し、『多賀城』の付属施設だった可能性が高いと考えられています。現在、「多賀城廃寺跡」は公園として整備されています。国の特別史跡。

多賀城廃寺跡<Information>

- 名 称:多賀城廃寺跡

- 住 所:〒985-0862 宮城県多賀城市高崎3丁目13−3

- 電話番号:022-364-5901(多賀城市観光協会)

- URL:多賀城市観光協会

Google Map

都から赴任してきた国司の邸宅跡? 「館前遺跡」

多賀城跡から南東約200mのところには多賀城政庁と同じ位大きな建物を中心に6軒の建物跡(館前遺跡/たてまえいせき)が発見され、9世紀頃都から赴任してきた人々の住居か『多賀城』の重要な施設と考えられています。国の特別史跡です。

館前遺跡<Information>

- 名 称:館前遺跡

- 住 所:〒985-0861 宮城県多賀城市浮島館前

- 電話番号:022-364-5901(多賀城市観光協会)

- URL:多賀城市観光協会

Google Map

製鉄所跡が見つかった「柏木遺跡」

多賀城跡から南東へ約4kmにある「柏木遺跡」からは、製鉄炉や木炭窯などが発見され、8世紀前半に作られた製鉄所跡と考えられています。当時目の前は海岸で砂鉄が取れたことから、鉄の原料として使われていたようです。「柏木遺跡」は国の特別史跡。

柏木遺跡<Information>

- 名 称:柏木遺跡

- 住 所:〒985-0832 宮城県多賀城市大代5丁目16−40

- 電話番号:022-364-5901(多賀城市観光協会)

- URL:多賀城市観光協会

Google Map

歌枕に詠まれた都人憧れの地「多賀城」

『多賀城』は、奈良や京都に住む都人にとってはるか遠くの、特別な人しか行くことができない未知の地でした。噂に聞く“北の都”は人々にとって憧れの地であり、興味津々。赴任するなどして『多賀城』を見てきた人の詩歌に詠まれた歌枕(名所)で、その地を想像したのです。

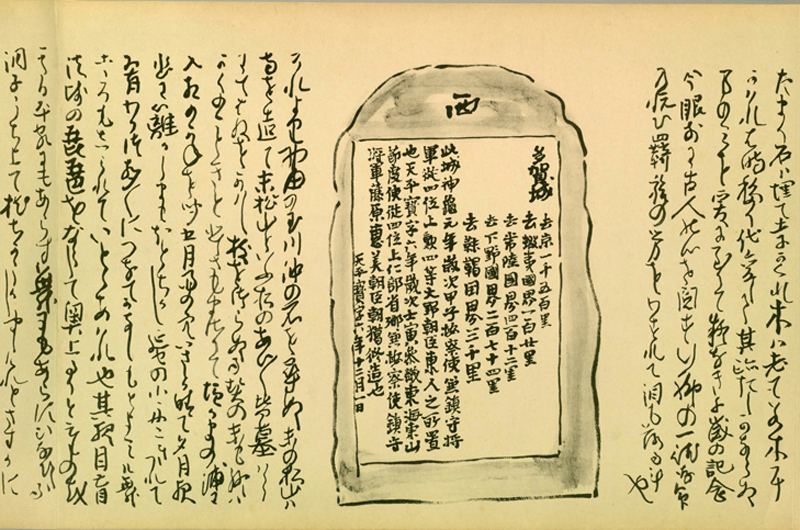

歌枕をたよりに多賀城跡周辺を巡った松尾芭蕉。

時は流れて、江戸時代に11世紀には消滅してしまったため、噂だけしか残っていなかった『多賀城』をはじめとする奥州(東北地方)に興味を抱いた人物がいます。その人物は松尾芭蕉。弟子の曾良を伴って1689年から1691年にかけて奥州紀行を敢行し、『おくのほそ道』(1702年刊/奥の細道)にまとめました。

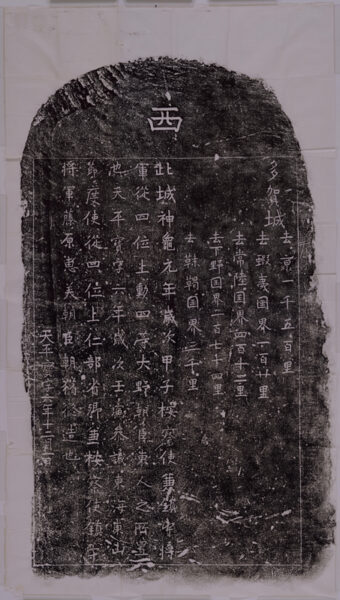

多賀城のことが記された奈良時代の古碑「壺碑」

芭蕉は仙台から塩竃街道(しおがまかいどう)を歩き、『多賀城』に向かいます。まず訪れたのは「壺碑(つぼのいしぶみ)」です。

むつのくの 奥ゆかしくぞ 思ほゆる 壺のいしぶみ 外の浜風(西行[山家集])

平安時代後期から鎌倉時代にかけて全国を行脚した武士であり、僧侶、歌人としても知られる西行が“行ってみたい”、と詠った「壺碑」は、多賀城跡の南門近くに建てられている多賀城碑です。8世紀頃建てられたといわれる古碑で、奈良(平城京)や下総国(しもうさのくに)、常陸国(ひたちのくに)から多賀城までの距離、創建時期などが書かれています。江戸時代初めに発見され、現在は全体を覆う建物内に保存され、「多賀城碑」として国の重要文化財に指定されています。

壺碑(多賀城碑)<Information>

- 名 称:壺碑(多賀城碑)

- 住 所:〒985-0864 宮城県多賀城市市川田屋場16

- 電話番号:022-364-5901(多賀城市観光協会)

- URL:多賀城市観光協会

Google Map

多賀城きっての景勝地だった「野田の玉川」

芭蕉は「壺碑」から多賀城跡近くを歩くのですが、天変地異などによって周辺の姿は変わっていて、歌枕にあるような景色にはなかなか出会えません。

ようやく「野田の玉川(のだのたまがわ)」を探し出し、その後「興井(おきのい)」(沖ノ石・沖ノ井) 、末の松山(すえのまつやま)を訪ねます。

ゆふされば しほ風こして みちのくの のだの玉河 千鳥なくなり(能因法師[新古今和歌集])

平安時代の僧侶能因法師(のういんほうし)が“夕方なれば潮風に乗って野田の玉川で千鳥の声が聞こえる”と詠んだ「野田の玉川」は『多賀城』の近くを流れる小さな川です。現在は市街地を流れていて、護岸工事により以前の風景は分かりませんが、江戸時代当時はとても風光明媚なところだったのでしょう。

野田の玉川<Information>

- 名 称:野田の玉川

- 住 所:〒985-0871 宮城県多賀城市留ケ谷3丁目1

- 電話番号:022-364-5901(多賀城市観光協会)

- URL:多賀城市観光協会

Google Map

別れたくない女ごころが切ない「興井」

おきのゐて 身をやくよりも 悲しきは 宮こしまべの わかれなりけり(小野小町[古今和歌集])

『古今和歌集』で小野小町(おののこまち)が詠んだ男女の別れを悲しむ詩です。都に帰りたい男と別れたくない女が宮こしま(興井)近くでの別れを惜しんでいます。

「興井(おきのい/沖の石・沖の井)」は、1kmほどで仙台湾という住宅地の中の池にぽつんとある大きな石で、当時は海岸まで見渡せるような寂しい場所だったと想像されます。「興井」は、江戸時代に仙台藩によって整備、保存されました。「興井」は、国の名勝「おくのほそ道の風景地」です。

興井(沖の石)<Information>

- 名 称:興井(沖の石)

- 住 所:〒985-0874 宮城県多賀城市2丁目19

- 電話番号:022-364-5901(多賀城市観光協会)

- URL:多賀城市観光協会

Google Map

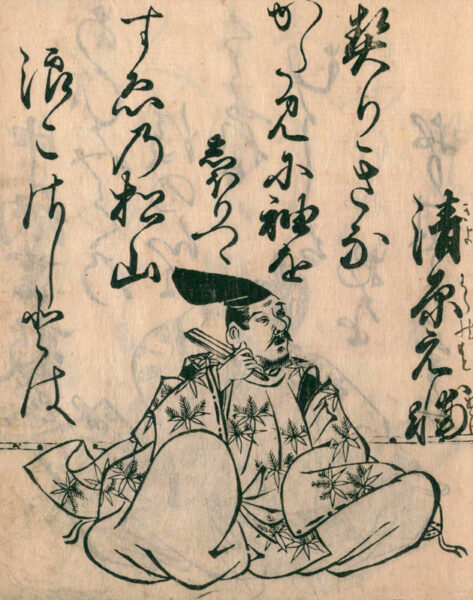

昔も今も波が越えたことがない「末の松山」

芭蕉が最後に立ち寄ったのが「末の松山(すえのまつやま)」です。「末の松山」は、「興井」の北側にある宝国寺(ほうこくじ)の裏手にある小高い丘で、標高は約8mあります。頂上付近には推定樹齢480年、樹高約19mのクロマツがそびえています。

契りきな かたみに袖をしぼりつつ 末の松山 波こさじとは(清原元輔/きよはらもとすけ[後拾遺集/小倉百人一首] )

これは“末の松山を波が越えることはないのと同じように、私たちは心変わりすることはないと約束したのに”去って行った女性への想いを詠ったもので、「末の松山」を詠った詩歌として最も知られています。

「末の松山」は、東日本大震災の時襲ってきた津波が越えることはありませんでした。これははからずも“末の松山 波こさじとは”を証明することになりました。詩が詠まれた頃の869年に東北地方はM8.3といわれる大地震(貞観地震)が起きています。津波は多賀城下を襲い、仙台平野が水没したと平安時代の歴史書『日本三代実録』に記されています。しかし、その津波でも「末の松山」は残り、人々を救いました。絶対に起きないことたとえが「末の松山」だったのです。

末の松山<Information>

- 名 称:末の松山

- 住 所:〒985-0874 宮城県多賀城市八幡2丁目8−28

- 電話番号:022-364-5901(多賀城市観光協会)

- URL:多賀城市観光協会

Google Map

芭蕉は「末の松山」をあとに、塩釜から松島へ向かいます。

※歌枕にある「壺碑」「野田の玉川」には異論があります。それはまたの機会で。

※多賀城跡附寺跡、多賀城碑(壺碑)、興井、末の松山は日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」に含まれる文化遺産に認定されています。