伊達と南部の民俗芸能「鹿踊」|ささらホール閉館事業現地レポ【岩手県】

目次

3月某日、Xを見ていると金津流軽石獅子躍保存会さんのこんなポストを発見。

いよいよ2週間後に迫りました。

— 金津流軽石獅子躍保存会 (@hirosekaruishi) March 8, 2025

ささらホールで獅子が舞う最後の機会です。

「また次回」がない公演

皆様ぜひ会場でお待ちしております🦁#江刺鹿踊#ささらホール pic.twitter.com/Uiv8yYKLwz

以前から一度は生で見てみたいと思っていた民族芸能 鹿踊(ししおどり)。さらにはささらホールが閉館してしまうことからの「また次回がない公演」という一言。これを逃すともう次がないという言葉はかなりの破壊力です。

この一言が決め手となり急遽ですが予定を立てて現地に行ってきました!

鹿踊(獅子躍)とは?

鹿踊(ししおどり)は、江戸時代の伊達藩、南部藩域を中心に受け継がれている民俗芸能で、鹿を模した鹿頭を被り、布で上半身を隠した踊り手が踊りを披露します。

起源には諸説あり、殺されたシカの供養説や、山野で遊び戯れる鹿を真似た遊戯模倣説など多数の説があり、詳細は分かっていません。

地域や団体によって鹿踊(ししおどり)、獅子躍(ししおどり)、鹿子踊(ししおどり)と、呼び方が同じでもあてる漢字が違う場合もあります。

「太鼓踊系」と「幕踊系」に大別され、踊り手が腹部につけた太鼓を演奏しながら踊る「太鼓踊系」は主に伊達藩領(岩手県南部から宮城県)、祭囃子の演奏者が別にいて、踊り手が演奏を行わない「幕踊系」は、主に南部藩領(岩手県中部~北部)に分布しています。

今回お邪魔した奥州市(旧江刺市)周辺は伊達藩領だったことから「太鼓踊系」が主流のようで、写真にあるささら(割いた竹に障子紙を貼って御幣に見立てた装身具)をつけるのも「太鼓踊系」の特徴のようです。

ちなみに伊達藩領で広まっていたことから、宇和島藩(宇和島伊達家)の領内だった愛媛県宇和島市周辺でも鹿踊の伝統が受け継がれています。

江刺地方の太鼓踊り系主流二派「金津流」と「行山流」

もともと伊達藩領だった江刺地方は太鼓踊り系の鹿踊りが多く、主流である「金津流」と「行山流」という二つの流派が存在します。

金津流獅子躍

「ししおどり」の表記は「獅子躍」とされるのが主です。

1779年に宮城郡国分松森村(宮城県仙台市泉区松森)から胆沢郡石関村(現:岩手県奥州市江刺稲瀬石関)に伝書が伝わり「金津流石関獅子躍」が誕生。

その後も1793年には仙台藩士”犬飼清蔵長明”より、さらに1801年には志田郡次橋村(現:宮城県大崎市松山次橋)から石関村へと伝書が伝わったとされています。

そして石関村から梁川村(現:岩手県奥州市江刺梁川)へ波及し「金津流梁川獅子躍」が誕生、そこからさらに近隣へと伝播していったといわれています。

実際に金津流石関獅子躍には受け継がれてきた伝書等の書物が保管されているようです。(参考:金津流石関獅子躍)

行山流鹿踊

「ししおどり」の表記は「鹿踊」とされるのが主です。

「行山」の由来については明確な記述は見当たりませんが、宮城県の一迫町鹿踊の由来に『江戸時代に仙台藩主 伊達政宗がこの踊りを愛好し、毎年仙台城で踊るようにと「行参」の文字と伊達家の紋のひとつである「九曜紋」を授けた』という記載があることから、現在の「行山」はこの「行参」が転じたものなのかもしれません。(参考:宮城県公式HP – 一迫町鹿踊pdf)

発祥や伝播には諸説あり

- 東磐井郡大東町(現:岩手県一関市大東町)の山口屋敷の又助という人物を祖とする行山流山口派をルーツとして、その子供である喜左衛門という人物が伝播に重要な役割を果たした。(参考:奥山行山流 地ノ神鹿踊)

- 慶長4年(1599)に野手崎村(現:岩手県奥州市江刺梁川)の吉郎兵衛が、仙台城下八幡堂踊大将佐藤長兵衛から伝授を受けた。(参考:行山流 久田鹿踊)

- 昭和57年に宮城県本吉郡南三陸町戸倉水戸辺で、道路工事の最中に享保年間に彫られた石碑が発見され「奉一切有爲法躍供養也」と記されていたことから水戸辺こそ行山流鹿子躍の発祥の地であるとする説が浮上する。(参考:行山流 水戸辺鹿子躍)

- 本吉郡入谷村(現:宮城県本吉郡南三陸町)の四郎兵衛を元祖として、登米郡黒沼村(現:宮城県登米市中田町)、胆沢郡徳岡村(現:岩手県奥州市胆沢)等を経て伝播したものといわれている。(参考:皆白行山流 三ヶ尻鹿踊)

など、各団体ごとに様々です。ただ、伝承の入り口が一つのみと考えるのも確かに不自然なので、様々な時代に様々なルートから伝わり交わり広まっていったと考えるのが普通なのかもしれないですね。

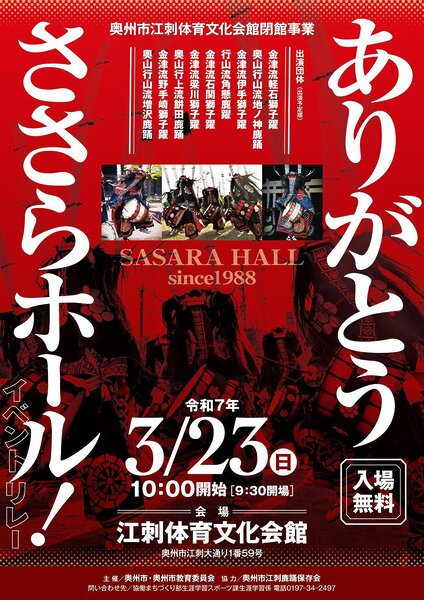

今回のイベントはささらホールの閉館事業

江刺体育文化会館(ささらホール)は、旧江刺市が1969年に建設した江刺市民体育館を前身に、1988年の大改修で誕生した最大収容970人規模の文化交流施設です。

しかし建設から55年以上が過ぎ、建物の老朽化の懸念から、現奥州市が2025年(令和7年)3月末を持って閉館・廃止することを決定しました。

今回のイベントは2024年3月から継続的に開催されている「ありがとうささらホール!イベントリレー」と銘打った催しの最終行事です。

演目披露を行った鹿踊団体9団体

当日、演目披露を行ったのは奥州市の中でも旧江刺市内に籍を置く鹿踊団体9団体で、フィナーレを飾るにふさわしい豪華な内容でした。

全9団体を、当日の時系列順に紹介します。

金津流軽石獅子躍

金津流軽石獅子躍は、今から約290年前に当時の宮城県志田郡次橋村(現:宮城県大崎市松山次橋)から江刺に伝わり、明治43年(1910)に広瀬軽石(現:岩手県奥州市江刺広瀬)に伝授され誕生したものとされていて、現在は三代目として活動しています。

演目:礼庭(れいにわ)

礼庭は「一番庭」とも呼ばれるすべての踊りの基本となる儀礼的な踊りで、先祖供養や五穀豊穣などを祈願しながら踊ります。

金津流軽石獅子躍 関連リンク

奥山行山流地ノ神鹿踊

地ノ神鹿踊は、東磐井郡大東町(現:一関市)の山口屋敷の又助という人物を祖とする行山流山口派をルーツとして、その子供である喜左衛門から伊手地ノ神の円蔵という人物に伝授され現在に至っています。

ゆったりとした踊り方と細やかな足さばきが行山流山口派の当時の特徴を残しているといわれており、昭和52年に旧江刺市の無形民俗文化財に指定されています。

演目:鉄砲踊り(てっぽうおどり)

演目は遊び戯れる鹿の群れに山立(猟師)が銃弾を放つことから始まります。身を潜めて山立をやり過ごした鹿たちは静かに起き上がり無事を確認し合いますが、一頭の仲間が行方不明になります。

雄鹿(中立)らの懸命な捜索により発見されますが、そこには身じろぎもせず横たわる仲間の姿が。雄鹿(中立)と側鹿は嘆き悲しみ、掛け合いで歌を歌うという内容です。

奥山行山流地ノ神鹿踊 関連リンク

金津流伊手獅子躍

金津流伊手獅子躍は石関から梁川へ伝わったものが1903年に伊手へと伝わり誕生したとされています。

演目:島霧(しまぎり)

札庭、切り返しとともに儀礼的な踊りとされますが、まったく異なる太鼓調子と所作で踊られ、遊び戯れる中で小競り合いが始まったかと思えば、また規律を正し遊び戯れるなど、獅子の豊かな表情を表した踊りです。

金津流伊手獅子躍 関連リンク

行山流角懸鹿躍

行山流角懸鹿躍は、前述の奥山行山流地ノ神鹿踊と同様に伊手地ノ神より伝授を受け誕生したとされています。「中立」の衣装には行山流山口派を象徴する和歌が染められています。

演目:案山子躍(かかしおどり)

一群の鹿が人里で案山子に遭遇します。得体のしれないものに警戒しつつ、代わる代わる様子を伺います。危険がないとわかると安堵し、再び遊び始める情景を描写しています。

警戒や観察・不安・安堵など、鹿の様々なしぐさの変化を見ることができる踊りです。

金津流石関獅子躍

金津流石関獅子躍は江刺地方に伝わる金津流の元祖とされる団体。1779年に宮城郡国分松森村(宮城県仙台市泉区松森)から伝わってから12代180年余りにわたって受け継がれてきました。

残念ながら一度歴史が途切れてしまいますが2002年に復活し、現在は15代目が活動しています。

演目:案山子躍(かかしおどり)

一群の鹿が人里で案山子に遭遇します。得体のしれないものに警戒しつつ、代わる代わる様子を伺います。危険がないとわかると安堵し、再び遊び始める情景を描写しています。

警戒や観察・不安・安堵など、鹿の様々なしぐさの変化を見ることができる踊りです。

金津流石関獅子躍 関連リンク

金津流梁川獅子躍

金津流梁川獅子躍は1828年に石関村から梁川栗生沢に伝授され誕生しました。この梁川から多くの地域に獅子躍が伝播していったとされています。

演目:切り返し(きりかえし)

礼庭・島霧と共に儀礼的な踊りとされています。

鹿踊りの「動」の部分を強調した踊りで、行ったり来たり飛んだり跳ねたりと最も躍動感溢れる踊りです。

金津流梁川獅子躍 関連リンク

奥山行上流餅田鹿踊

奥山行上流餅田鹿踊は、1332年に誕生したいう、最古の伝承をもつ広瀬(現:岩手県奥州市江刺広瀬)の奥山行山流鴨沢鹿踊から伝授されたとされる鹿踊です。

1917年に、当時皇太子だった若かりし頃の昭和天皇が御台覧になったことから、宮内庁の許可を受け「五三桐の紋」が前幕井桁の最上部に染められています。

演目:雌鹿隠し(めじしかくし)

遊び戯れる鹿の群れの中から、狂い鹿に雌鹿を隠されてしまい、雄鹿が探し当てて争奪の戦いを繰り返します。

雄鹿は仲間に応援を頼み何とか取り戻すことができたというストーリーです。

奥山行上流餅田鹿踊 関連リンク

- リンク:奥山行上流餅田鹿踊 公式X

- リンク:奥山行上流餅田鹿踊 公式Instagram

金津流野手崎獅子躍

金津流野手崎獅子躍は1971年に金津流梁川獅子躍に入門、1981年に踊りの一切を伝授され誕生しました。2012年から金津流野手崎獅子躍を名乗り、現在第三代まで継承されています。

演目:雌鹿隠し(めじしかくし)

遊び戯れる鹿の群れの中から、狂い鹿に雌鹿を隠されてしまい、雄鹿が探し当てて争奪の戦いを繰り返します。

雄鹿は仲間に応援を頼み何とか取り戻すことができたというストーリーです。

金津流野手崎獅子躍 関連リンク

奥山行山流増沢鹿踊

奥山行山流増沢鹿踊は1827年に当時の江刺郡伊手村から伝承され誕生したといわれています。現在は第13代目まで継承されています。

演目:礼庭(れいにわ)

礼庭は「一番庭」とも呼ばれるすべての踊りの基本となる儀礼的な踊りで、先祖供養や五穀豊穣などを祈願しながら踊ります。

奥山行山流増沢鹿踊 関連リンク

まとめ

9団体の演舞が終わり、最後には流派の枠を超えた一斉演舞「百鹿大群舞(ひゃくしかだいぐんぶ)」が披露されました。

百鹿大群舞は、毎年開催されている「江刺甚句まつり」や「江刺夏まつり」などで披露される鹿踊の演舞で、通常は8匹と決まっている鹿踊を、団体・流派の垣根を超えて一堂に踊るもので、ささらホールの最後を飾るにふさわしい迫力のある大群舞が披露されました。

長い伝統があり、何よりも純粋にかっこいい!民俗芸能「鹿踊」ですが、岩手全体でみるとさらに多くの団体があり、宮城県も含めるとその数はさらに増えます。

興味があってもどこに見にいけばいいのかわからない…という人は毎年5月4日に開催される「江刺甚句まつり」か、毎年8月16日に開催される「江刺夏まつり」に足を運んでみて、まずは百鹿大群舞の迫力を体感してみてはいかがでしょうか?