日本刀誕生のミッシングリンク?エミシが振るった「蕨手刀」とは?【後編】

目次

東北地方を中心に隆盛した蕨手刀ですが、冒頭でも触れたようにそれ以外の地域でも発見例があります。

もっとも古いタイプの蕨手刀が中部・関東地方のものであることは既に述べた通りで、この項では特に西日本での伝世や出土例を見てみましょう。

西日本における蕨手刀

数自体は非常に少なく、現在確認される300振弱の蕨手刀のうち5%ほどに過ぎないといわれていますが、なぜ東北から遠く離れた場所から見つかるのかという問題の前提としても大切なテーマです。

以下、奈良・鳥取・徳島・愛媛・鹿児島での例を挙げました。

奈良の蕨手刀

奈良、つまり大和は古代における王権の拠点であり、かつての首都と呼べる重要な地域です。そんな奈良では、かの有名な正倉院に御物として蕨手刀が伝世しているのです。

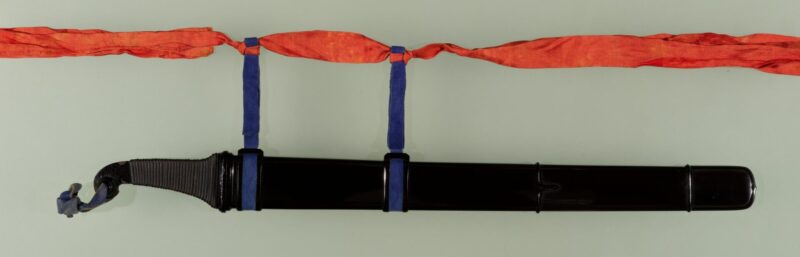

これは「黒作横刀(くろつくりのたち)」と呼ばれる蕨手刀で、ほぼ完全な形で残る貴重な例として知られています。

刀身長は約47cmで鞘には補強のための責金具が施され、質実剛健な「用の美」を感じさせる造りといえるでしょう。そして刀身は先に触れた「鋒両刃造り」であり、刀でありながら先端部分は剣になっているという西日本の蕨手刀に特徴的な形状も大きなポイントです。

なぜ正倉院にこれが伝わっているのかその来歴は詳しくわかっていませんが、東北の三十八年戦争を通じてエミシの精強さと好んで使った蕨手刀の存在は朝廷にもよく知られたことだったと考えられます。

黒作横刀のオリジナルはどの刀工によって打たれたのか定かではありませんが、明治8年(1875年)に精巧な模造品が製作されています。

正倉院<Information>

- 名 称:正倉院

- 住 所:〒630-8211 奈良県奈良市雑司町129

- 電話番号:0742-26-2811

- 公式URL:https://shosoin.kunaicho.go.jp/

Google Map

島根の蕨手刀

島根県からは出雲市馬木町の小坂古墳から蕨手刀が出土しています。

これは横穴式石室を持つ径15mほどの円墳で、6世紀末頃に築造されたものと考えられていますが、以降の時代に火葬骨を納める石櫃が設置されている点が特徴的です。

蕨手刀はその石櫃に共伴する形で奈良時代に副葬されたことを思わせ、墓制の在り方も含めて非常に興味深い遺跡として注目されています。

小坂古墳<Information>

- 名 称:小坂古墳

- 住 所:〒693-0212 島根県出雲市馬木町

- 電話番号:ー

- 公式URL:ー

Google Map

徳島の蕨手刀

徳島県からは吉野川市鴨島町の、西宮古墳という遺跡の近くから出土したと伝えられています。かつて存在した古墳に副葬されていたそうですがその痕跡は今やなく、現在この蕨手刀は東京国立博物館に所蔵されています。

西日本の中でも蕨手刀が四国島にもたらされていたことの証となる、貴重な史料であるといえるでしょう。

西宮古墳<Information>

- 名 称:西宮古墳

- 住 所:〒776-0031 徳島県吉野川市鴨島町敷地

- 電話番号:ー

- 公式URL:ー

Google Map

愛媛の蕨手刀

愛媛県からは西予市の明石寺参道入口より150mほど離れた場所で発見されたと報告されている一振りがあります。

木質の鞘の一部や鍔・鞘口金具、蕨手状の柄頭には脱落防止の紐を通すための穴があり、その周囲を補強・装飾するシトドメ金具も認められるなど細かい部材を知るうえで重要な史料といえるでしょう。

7世紀末のものと考えられ、これも四国島の蕨手刀として貴重な一例です。

明石寺<Information>

- 名 称:第四十三番札所 明石寺

- 住 所:〒797-0007 愛媛県西予市宇和町明石205

- 電話番号:0894-62-0032

- 公式URL:四国八十八ヶ所霊場会 – 明石寺

Google Map

山口の蕨手刀

山口県からは萩市の沖約46㎞の地点にある離島・見島に存在するジーコンボ古墳群の一基(56号墳)から出土しています。

当遺跡は7世紀後半~10世紀初めにかけて造営された200基にも及ぶ積石塚の群集墳で、特に朝鮮半島との間に軍事的緊張感が高まった時期の離島防衛に関する位置付けが指摘されています。

西日本の中でも、離島という特殊な立地から発見された蕨手刀の例として重要といえるでしょう。

見島ジーコンボ古墳群<Information>

- 名 称:見島ジーコンボ古墳群

- 住 所:〒758-0701 山口県萩市

- 電話番号:ー

- 公式URL:山口県公式HP – 見島ジーコンボ古墳群

Google Map

熊本の蕨手刀

熊本県からは人吉市城本町の大村横穴墓群付近から一振り出土しています。

横穴墓群自体は6世紀~7世紀の造営とされていますが、蕨手刀そのものの出土状況は定かではありません。

しかし南九州には熊襲や隼人と呼ばれた強力な先住部族が存在したため、この地域から蕨手刀が出土することは示唆的な事象といえるでしょう。

大村横穴群<Information>

- 名 称:大村横穴群

- 住 所:〒868-0016 熊本県人吉市

- 電話番号:

- 公式URL:人吉球磨ガイド – 大村横穴群

Google Map

鹿児島の蕨手刀

鹿児島県からは肝属郡肝付町の横間地下式横穴墓群からの出土が確認されています。

7世紀頃に造営されたと考えられており、この地域に特徴的な地下式横穴墓という墓制での発見例です。

明らかにエミシとは異なる文化背景を持つ墓に副葬されていることから、在地の習俗との関りを含めてこれも興味深い事例であるといえます。

横間地下式横穴墓群<Information>

- 名 称:横間地下式横穴墓群

- 住 所:鹿児島県肝属郡肝付町新富横間

- 電話番号:ー

- 公式URL:全国文化財総覧 – 横間地下式横穴墓群

Google Map

蕨手刀の分布とエミシの移配、「俘囚」について

エミシがもっとも多く用いたとされている蕨手刀ですが、事例は少ないながらも全国各地で発見されていることが分かりました。

これはどういったことを意味しているのでしょうか。

このテーマを考える際に、どうしても避けて通れないのがエミシとヤマトとの関係による強制移住の問題です。

ヤマトの版図拡大による東北経営に頑強な抵抗を示したエミシたちでしたが、やがてその傘下に入ることを受け入れる人々も増えていきました。

これはヤマトの支配体制に組み込まれることをも意味していましたが、そうした政策のうちエミシを全国各地に強制移住させることが行われ、これを「移配」といいます。

移配された集団の規模に大小はありましたが、一つには東北のエミシ集団を分断することでその力を削ぐこと、または精強なエミシたちを防人のような兵力として利用することなどが目的であったと考えられています。

蕨手刀の出土事例が広く西日本でも散見される事象には、こうした背景が不可分のものであることが指摘されています。

つまり蕨手刀を使うエミシが兵力等の目的で強制移住させられ、その任地で生涯を終えて愛用の武器が副葬されたという予想です。

蕨手刀自体の形態からは必ずしも東北で用いられたものと同じタイプではないとされるものの、移配エミシとの関連は注目すべき視点であるといえるでしょう。

特に先述した山口県萩市の離島である見島に造営されたジーコンボ古墳群では、海外からの脅威に対するため離島防衛の任務に就いた武人たちの存在が浮かび上がります。

そのうちの一人に蕨手刀の遣い手がおり、もしかすると移配されたエミシの戦士だったかもしれないと考えると特別な感慨を覚えるのではないでしょうか。

まとめ

「エミシの刀」と呼ばれることの多い独特な古代の武器、「蕨手刀」について見てきました。

鉄原料に恵まれた東北において、ヤマトの勢力拡大に対抗したエミシの武人たちが振るったこの刀はやがて日本史上重要な位置を占める武器の誕生に大きな影響を与えます。

それこそが日本刀であり、長らく謎とされてきた反りの発生へとつながるミッシングリンクが蕨手刀の発展形に認められると考えられるようになりました。

戦いという哀しい背景が生み出した道具ではありますが、そこには人と人、技術と技術、文化と文化の新たな化学反応があったのです。

三十八年戦争と呼ばれる長い戦いの時期はただエミシ対ヤマトという単純な図式に収まらず、よりダイナミックな国際関係の文脈からもアプローチできる問題であることを蕨手刀が教えてくれるといえるでしょう。

〈主要参考文献〉

- 赤沼英男『東北地方北部における古代・中世の鉄・鉄器生産と流通 ー考古学と自然科学の学際的研究ー(概要書)』 早稲田大学審査学位論文(博士)の要旨 1992 <リンク:PDFファイル>

- 高橋信雄「蕨手刀」『まてりあ 34巻10号』 公益社団法人 日本金属学会 1995 <リンク:PDFファイル>

- 赤沼英男・熊谷 賢「陸前高田市立博物館所蔵被災蕨手刀の金属考古学的解析」『岩手県立博物館研究報告 第 30 号』 岩手県立博物館 2013 <リンク:PDFファイル>