岩手・遠野の怪異雑学大全〜妖怪伝説と知られざるトリビア

怪異の里・遠野とは

岩手県遠野市は、昔から「怪異の宝庫」と呼ばれてきました。民俗学者・柳田國男の名著『遠野物語』(1909年)が広く知られるきっかけとなり、河童や座敷童子をはじめとする数多くの妖怪・不思議譚が全国に紹介されました。

今でも観光地や地域イベントを通じて、怪異は「生きた文化」として受け継がれています。今回はそんな遠野の怪異伝承を、雑学的な視点から紹介していきましょう。

遠野に伝わる代表的な妖怪

遠野に伝わる妖怪の中でも、とくに有名で人々に親しまれているのが「河童」「座敷童子」「天狗」です。どれも古くから語り継がれ、ときには畏れられ、ときには愛されながら、今なお遠野のシンボルとして生き続けています。

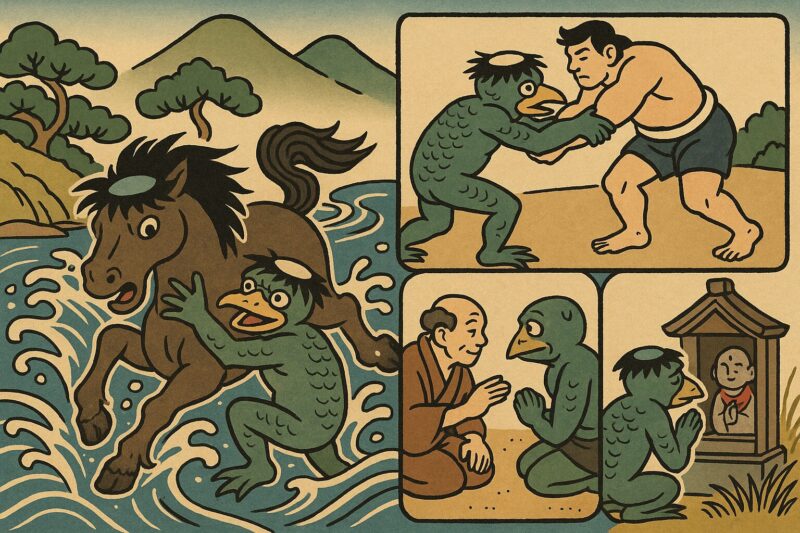

河童(カッパ)〜川の主とされる存在

遠野の怪異といえば、まず思い浮かぶのが河童です。川の淵に棲み、人や馬を水に引き込む恐ろしい存在として恐れられてきました。しかし一方で、怪我人の治療法を人間に教えるなど、助けになる話も残されています。その代表的な舞台が「常堅寺のカッパ淵」で、今でも多くの観光客が訪れます。

★雑学ポイント

河童の好物といえば「きゅうり」が有名ですが、『遠野物語』には「酒を与えると懐く」というユニークな記録も残っています。

座敷童子(ざしきわらし)〜幸運をもたらす子ども

座敷童は家に棲む子どもの姿の妖怪で、その家に幸福をもたらすとされます。座敷童子が住む家は栄え、去ると衰退するとも言われ、人々はその存在を大切にしてきました。現在でも遠野市内の旅館や、岩手県二戸市の金田一温泉郷には「座敷童子が出る宿」として知られる旅館があり、観光客の間でも人気です。

★雑学ポイント

座敷童子は単に「幸運を呼ぶ子ども」ではなく、実はイタズラ好きでもあったとか。大人の持ち物を隠したり、夜中に足音を立てて驚かせたりしたという話も伝わっています。

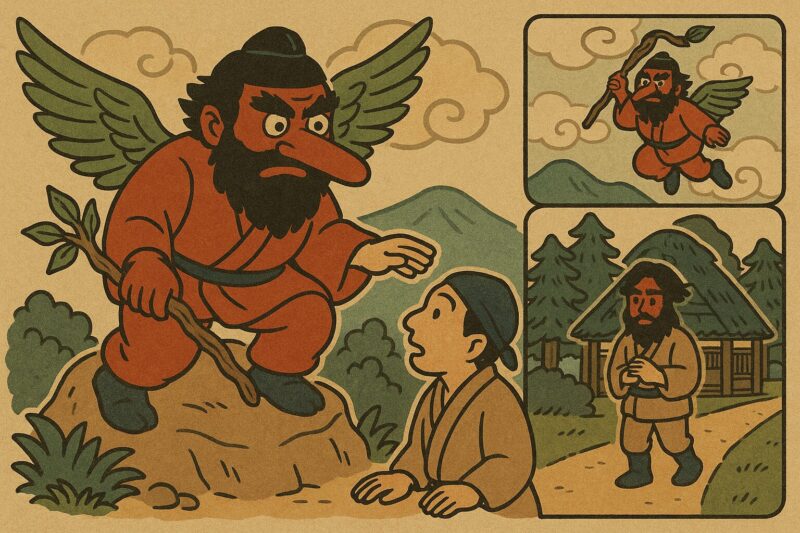

天狗(てんぐ)〜山を守る異界の住人

遠野の山々にまつわる怪異として忘れてはならないのが天狗です。修験者のような姿で語られることもあれば、カラスに似た姿で描かれることもあります。山で迷った人を連れ去る怖い存在である一方、修行者に知恵や技を授ける「師」として登場する話も残されています。

★雑学ポイント

天狗の「長い鼻」は高慢さの象徴とされがちですが、遠野では「山の霊力の強さを示すもの」と解釈する説もあります。

『遠野物語』が描いた怪異の世界

遠野の怪異を全国に知らしめたのは、民俗学者・柳田國男による名著『遠野物語』です。1909(明治42)年に刊行されたこの本は、日本の口承文芸や民間信仰を体系的に記録した最初期の書物のひとつとして高く評価されています。単なる怪談集ではなく、当時の人々の暮らしや自然観をそのまま映し出した“民俗の記録”といえるでしょう。

『遠野物語』とはどんな本?

『遠野物語』は、遠野出身の佐々木喜善(柳田から「日本のグリム」と呼ばれた人物)が収集した話を、柳田國男が編纂・整理したもの。全119話から成り立ち、河童や座敷童子、天狗といった怪異譚だけでなく、山の暮らしや婚姻習俗、死生観なども含まれています。つまり「民話」と「生活史」が同居した一冊といえます。

河童と『遠野物語』

『遠野物語』のなかで、河童は単なる妖怪ではなく「川の畏怖」を象徴する存在として描かれています。川で溺れた人の死が「河童に引き込まれた」と語られることで、危険な水辺に対する戒めとなったと推測されます。さらに、河童が人間に医療の知識を授けるエピソードもあり、怪異が人々の生活に役立つ知恵としても解釈されていました。

★雑学ポイント

『遠野物語』には「村人が河童の腕を切り落とした話」が収められています。後日、河童はその腕を返してほしいと懇願しに来たといい、この逸話は“異界と人間が交渉する”稀有な事例として知られています。

座敷童子と『遠野物語』

座敷童子もまた、『遠野物語』に繰り返し登場します。裕福な家に棲み、その家を繁栄させる存在として描かれる一方で、姿を消すと家が没落するという話も記録されています。遠野の人々はこの存在を畏れ敬い、家を大切にする心の象徴として語り継いできました。

★雑学ポイント

柳田國男は、座敷童子の伝承を「家そのものに霊性を見いだす民間信仰の表れ」と解釈しました。怪異でありながら「幸福のしるし」とされたのは、日本の妖怪伝承でも特異なケースです。

天狗と『遠野物語』

山にまつわる怪異の代表として、『遠野物語』には天狗の逸話も記録されています。山中で行者や村人が姿を消したとき、「天狗にさらわれた」と語られました。天狗は人を惑わす恐ろしい存在であると同時に、山岳信仰や修験道と密接に関わる霊的存在でもあったのです。

★雑学ポイント

『遠野物語』に登場する天狗は、必ずしも鼻の長い姿ではなく、黒い影や強い風として表現されることもありました。ここからも、天狗のイメージが時代と地域によって変化してきたことが分かります。

怪異が語る「生活の知恵」

『遠野物語』の怪異は、人を怖がらせるためだけの話ではありません。川の事故を防ぐための河童譚、家を大切にする心を教える座敷童子譚、山を畏れる気持ちを伝える天狗譚。どれも、人々の暮らしを支える“生活の知恵”として機能していました。怪異は決して非現実的な存在ではなく、現実の生活と地続きにあったことがうかがえます。

怪異と遠野の自然風景の関係

遠野の怪異伝承は、人々が暮らしてきた自然環境と切り離せません。山、川、森といった風景そのものが、人々にとっては神秘的であり、ときに恐ろしくもある存在でした。怪異は、そうした自然を理解し、畏れを共有するための「物語」として生まれたのです。

山・川・森と怪異の結びつき

遠野は三方を山に囲まれ、清流や森に恵まれた土地です。豊かな自然は生活を支える一方で、命を奪う脅威でもありました。

- 山は、行方不明や遭難の背景に「天狗」や「山の神」が語られる場所。

- 川は、溺死や洪水の記憶を「河童」や「水の精霊」と結びつけた舞台。

- 森は、昼でも薄暗く、人知を超えた存在が潜むと信じられました。

つまり怪異とは、自然そのものを人格化した姿だったのかもしれません。

自然を畏怖し尊ぶ心が怪異伝承を生んだ理由

現代のように治水や登山道が整備されていない時代、人々にとって自然は「計り知れない力」を持つものでした。その恐怖や驚異を理解するために、人々は自然現象に「顔」を与え、語りやすい物語に仕立てていきました。

- 洪水 → 河童の仕業

- 山での失踪 → 天狗にさらわれた

- 森での怪音 → 精霊や妖怪の声

こうした解釈は恐怖を和らげるだけでなく、「自然を敬う心」を共同体に浸透させる役割も果たしました。怪異は、危険な自然を軽んじないための知恵でもあったのです。

季節や時間帯による怪異の出現伝説

遠野の怪異は、時間や季節と結びついて語られることも少なくありません。

- 夏の夕暮れ、川辺に近づくと河童に引き込まれるという言い伝えは、水辺の危険を暗示。

- 冬の山中で天狗や山の神に遭う話は、雪山の恐ろしさを伝える寓話。

- 真夜中や丑三つ時は、怪異が出現しやすい「境界の時間」とされ、子どもたちに外出を禁じる口実にもなりました。

つまり、怪異は自然のリズムや人間の生活時間とも深くつながっており、人々の生活習慣を守るための仕掛けのような存在といえますね。

現代の遠野で楽しむ怪異文化

遠野は「怪異伝承の宝庫」であると同時に、それを観光資源として楽しめる街でもあります。実際に妖怪にまつわる場所を訪ねたり、昔話を語るイベントに参加したりすることで、本を読む以上の「体感型の遠野物語」を味わうことができます。怪異文化を体験できるスポットをピックアップしました。

カッパ淵

遠野で最も有名な妖怪スポットといえば、やはり常堅寺の裏手にある「カッパ淵」です。小さな流れにかかる木橋から川面を覗くと、今にも河童が現れそうな雰囲気。観光案内所ではユニークな「カッパ捕獲許可証」が販売されており、旅の記念品として人気を集めています。

Information

- 名称:カッパ淵

- 所在地:岩手県遠野市土淵町土淵

- URL:遠野市観光情報サイト「遠野時間」

Google Map

座敷童子が出るとされる宿

遠野には、「座敷童子が出る」として知られる宿がいくつかあります。なかでも老舗旅館や民宿では、実際に宿泊した人が「子どもの気配を感じた」「夢に現れた」と語ることもあり、観光以上の神秘的な体験ができると評判です。

Information

- 名称:民宿おとぎ屋

- 所在地: 岩手県遠野市新穀町2−7

- 電話番号:0198-62-3862

- URL:民宿おとぎ屋公式HP

Google Map

遠野ふるさと村

伝承に触れるなら「遠野ふるさと村」も外せません。茅葺き民家を移築した集落の中で、語り部による昔話や、農作業・民芸体験ができます。妖怪や怪異はもちろん、当時の暮らしを丸ごと体験できるのが魅力です。

Information

- 名称:遠野ふるさと村

- 所在地:岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛5-89-1

- 電話番号:0198-64-2300

- URL:遠野ふるさと村公式HP

- 営業時間:3月~10月 9:00〜17:00、11月~2月 9:00〜16:00

- 定休日:年末年始、 冬期休業日 1月~2月の毎週水曜日

Google Map

おわりに:怪異が今も生きる遠野の魅力

遠野の怪異は、単なる昔話や迷信ではなく、自然を敬い、人とのつながりを大切にする暮らしの知恵でした。観光として訪れても、妖怪を通して「日本人の心の原風景」に触れることができます。

次に遠野を訪れるときは、ただの観光名所ではなく、そこに息づく怪異の気配に耳を澄ませてみてはいかがでしょうか。