【連載:奥の細道を辿る①】東北の旅の始まりは”白河の関越え”から

目次

飛行機や新幹線に自動車もなかった江戸時代では旅は徒歩が当たり前で、大きな困難がつきまとう命がけのものでした。

そんな時代に東北を歩いて旅をしただけでなく、その旅行記を俳句とともに後世に残したのが松尾芭蕉(まつおばしょう)です。

現代でも学校の教科書に載るほど評価が高く、皆さんも一度は有名な序文や俳句を目にしたことがあるでしょう。

ここではその芭蕉が東北の地に残した足跡をたどり、彼らが立ち寄った地の今の姿や「奥の細道」に掲載された俳句などについて、7つの記事に分けてご紹介します。

奥の細道とは?

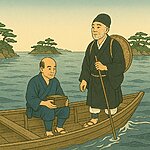

「奥の細道」とは、俳人・松尾芭蕉が弟子の河合曾良(かわいそら)と、江戸から陸奥(みちのく)を巡り北陸から岐阜の大垣まで、俳句を詠みながら歩いて旅行した紀行文集です。

その序文「月日は百代(はくたい)の過客(かかく)にして、行きかふ年も又旅人也」は、「月日は永遠の旅を続ける旅人で、去る年も来る年も同じように旅人だ」と訳され教科書に登場します。

みちのくの風土とそこで詠まれた俳句が紹介されていて、元禄2年3月27日(現在の暦では1689年5月16日)の旅立ちから156日間約2,400kmの道のりの記録です。

【白河】白河の関を越え陸奥(みちのく)へ入る

元禄2年4月20日(6/7)に芭蕉の念願の一つ、「白河の関越え」を果たした二人は、和歌に詠まれる想像の「歌枕」が数多くある陸奥(みちのく)に足を踏み入れました。

彼らは、旧奥州街道(現在の国道294号線)の「境の明神」が「白河の関」だと思っていたようですが実はそうではなく、真の関所跡はさらに東に二里(8km)離れた場所にあることを知ります。

そして関所跡に近い「旗宿」という宿場まで移動して宿泊し、翌日に関所跡を訪れました。

卯の花を かざしに関の 晴れ着かな(曾良)

これは「咲き乱れる卯の花を髪飾りにして、冠や晴着の代わりにしてこの関を越えよう」との意味です。

昔は関所では厳しい取り調べがあり、旅人は冠を被るなど正装で関所に向かったとされています。

今の曾良は冠や晴れ着などは持っていないけれども、せめて卯の花を晴れ着代わりに髪飾りとして、関所を越えようとの思いが込められているとされています。

なぜ芭蕉は白河の関で句を詠まなかったのか?

大きな目的の一つが白河の関であったのに芭蕉はここでは句を詠まず、曾良の詠んだこの句だけが載せられています。

その理由について、須賀川で宿を提供した知人の相楽等躬(さがらとうきゅう)が、芭蕉に「白河の関ではどんな句を詠んだのか?」と聞いたそうです。

すると芭蕉は、「感激のあまり風景に見とれてしまい、旅の疲れなどもあって句を詠めなかった」と答えたことが伝わっています。

白河の関跡<Information>

- 施設名:白河の関跡

- 所在地:福島県白河市旗宿関ノ森 白河の関

- 電話番号:0248-32-2921(白河関の森公園 管理棟)

- 営業時間:9:00~17:00(11月~3月は16:00まで)

- 定休日:年末年始・毎月第2水曜日(12月~3月のみ)

- URL:白河市観光課 公式サイト

Google Map

【須賀川】俳人仲間の家で俳諧三昧の7連泊

白河の関跡を後にした芭蕉たちは矢吹で1泊して、「吾妻鏡」で知られる「鏡沼」に立ち寄ってから、4月22日(6/9)奥州街道の大きな宿場町である須賀川に着きました。

ここでは旧知の俳人仲間で須賀川宿の駅長でもある等躬の屋敷で、俳諧三昧を楽しみながら7連泊していて、現在の須賀川市内の各所に芭蕉が過ごした痕跡が残されています。

それらの中でもとくに「風流のはじめ館」にはさまざまな資料があっておすすめです。

風流のはじめ館<Information>

- 施設名:風流のはじめ館(元須賀川市芭蕉記念館)

- 所在地:福島県須賀川市本町81番地4

- 電話番号:0248-72-1212

- 営業時間:9:00~17:00(貸室は9:00~22:00、日・祝は9:00~20:00)

- 定休日:火曜日(火曜日が休日の場合は翌平日)、年末・年始

- URL:風流のはじめ館 公式サイト

Google Map

風流の 初(はじめ)やおくの 田植うた(芭蕉)

これは「白河の関を越えた奥州路は田植え時で、人々の歌う田植え歌は田舎の情緒が深く、みちのくで味わう風流の第一歩に相応しい」との意味で、みちのくで芭蕉が最初に詠んだ句です。

白河の関で句を詠まなかった芭蕉が、道すがら行われていた田植えを題材に、久しぶりに会った旧友の等躬のためと関越えの記念に詠んだ句とされています。

世の人の 見付(みつけ)ぬ花や 軒の栗(芭蕉)

「世間の人々が目にとめることのない簡素な花、庵の軒に咲く栗の花は庵の主人の人柄を表わしていて趣が深い」との意味があるとされています。

等躬宅の近くで栗の木陰に庵を建て隠遁生活をする、何伸(かしん)という僧の噂を聞いてたずねた芭蕉は、その生活が敬愛する西行法師のようだと心を打たれて庵に通いつめました。

芭蕉句碑須賀川可伸庵跡<Information>

- 施設名:芭蕉句碑須賀川可伸庵跡

- 所在地:福島県須賀川市本町61

Google Map

【あさか山】【しのぶの里】 中通りを北に向かい福島市へ

4月29日(6/16)は郡山に泊まり、二本松市安達ケ原にある鬼婆伝説の「黒塚の岩屋(くろづかのいわや)」や、「阿武隈川の乙字ヶ滝」などに精力的に立ち寄りながら北へ歩みます。

そして、5月1日(6/18)に現在の福島県の県庁所在地である福島市に到着して1泊します。

翌日、夜明けにしのぶの里(現在の福島市山口)にある「文知摺観音(もぢずりかんのん)」を訪れて、恋の歌枕として有名な「しのぶ摺の石(文知摺石)」を見ました。

しかし、当時の文知摺石は地中に半分埋まっていたとされ、芭蕉は内心がっかりしがらも気を取り直して次の句を詠みました。

早苗とる 手もとや昔 しのぶ摺(芭蕉)

「信夫(しのぶ)のこの地で「忍ぶ摺」が行われていたのは昔のことで今は見られないが、せめて早苗を取る早乙女の手元の所作を眺めて昔を偲(しの)ぶとしよう」という意味です。

文知摺観音<Information>

- 施設名:普門院 文知摺観音(もぢずりかんのん)

- 所在地:福島県福島市山口字文知摺前70

- 電話番号:024-535-1471

- 拝観時間:8:30~16:00

- URL:曹洞宗 香澤山 安洞院 公式サイト

Google Map

【瀬の上宿、佐藤庄司が旧跡】【飯塚】信夫の里から飯坂温泉へ

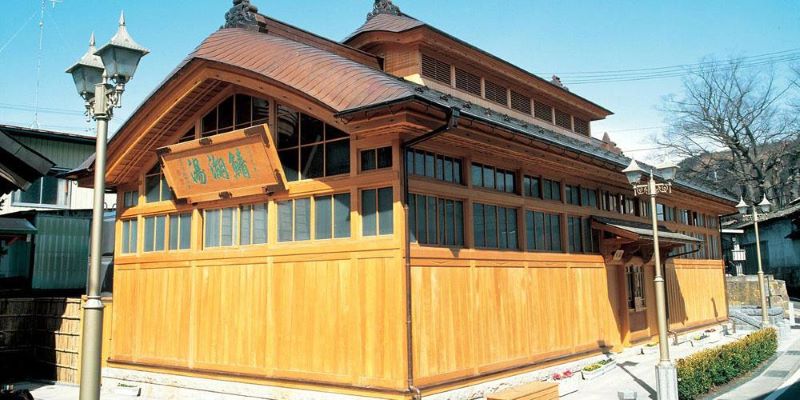

文知摺観音から二人は「飯塚(飯坂温泉)」の鯖湖湯で温泉に入ったとされますが、宿で蚊やノミに食われたうえに持病を起こすなど、「身も心も消え入りそうになった」とグチをこぼします。

飯坂温泉 鯖湖湯<Information>

- 施設名:飯坂温泉 共同浴場 鯖湖湯

- 所在地:福島県福島市飯坂町湯沢32

- 電話番号:024-542-5223

- 営業時間:6:00~22:00

- 定休日:月曜日

- URL:飯坂温泉 共同浴場 公式サイト

Google Map

しかし、気を取り直して飯坂を出発し、その途中で源義経家臣の佐藤継信(つぐのぶ・忠信(ただのぶ)兄弟の父、「信夫庄司」とも呼ばれていた佐藤基治(もとはる)の館跡を訪れました。

そして、佐藤家菩提寺の医王寺に、義経の太刀・弁慶が背中に背負う笈(箱)が寺宝として保管されているのを知り、感動した芭蕉は句を詠んでいます。

笈(おい)も太刀も 五月にかざれ 紙幟(かみのぼり)(芭蕉)

「義経の太刀と弁慶の笈は、端午の節句に紙幟とともにそれらを飾るのとよいだろう、武勇で聞こえた義経と弁慶の遺品は端午の節句にぴったりだ」との意味です。

上五が字余りとなっているこの句には、この旅の目的の一つである平泉を前に、義経と弁慶の哀れに思いを寄せる気持ちがつづられています。

医王寺<Information>

- 施設名:瑠璃光山 医王寺

- 所在地:福島県福島市飯坂町平野寺前45

- 電話番号:024-542-3797

- 拝観時間:8:30~17:00

- URL:瑠璃光山 医王寺 公式サイト

Google Map

【奥の寄り道①】奥の細道というタイトルの由来は?

「奥の細道」はひらがなで「おくのほそ道」とも表記され、奥とは「みちのく」、「東北地方」のことです。

細道は文字どおりたよりにならない細く長い道のことであり、俳諧の道もまた細く長いものであると芭蕉が考えたのではないかとされています。

また東下(あずまくだり)にある歌枕「蔦(つた)の細道」を意識したとも、仙台で見た風情ある道が「おくの細道」と呼ばれていたことに感銘を受けたからとも言われています。

まとめ

白河市から福島市と福島県中通りを縦断した芭蕉は、須賀川では7連泊したかと思うと、郡山から福島間約50kmを1日で踏破するなど、時間にとらわれない気ままな旅を続けています。

そして芭蕉と曾良の二人は、5月3日(6/20)飯坂温泉を出発して北上し、この日のうちに福島県から宮城県に入り、この旅の目的の一つである松島へと向かいます。