【連載:奥の細道を辿る⑥】最上川の川下りと日本三大修験道のひとつ、出羽三山参詣へ

目次

元禄2年(1689年)5月28日(新暦7/14)、山寺(立石寺)から松尾芭蕉(まつおばしょう)と河合曾良(かわいそら)は尾花沢に戻り、隣の大石田町あった高野一栄宅に宿泊します。

ここに3日間滞在しますが、その目的は天候の回復を待つことでしたが、休息を取る間に地元の俳人たちとの句会が開催され、

芭蕉たちは新庄に移動して最上川の舟下りを楽しんだ後、羽黒山(はぐろさん)・月山(がっさん)・湯殿山(ゆどのさん)の出羽三山を訪れます。

奥の細道とは?

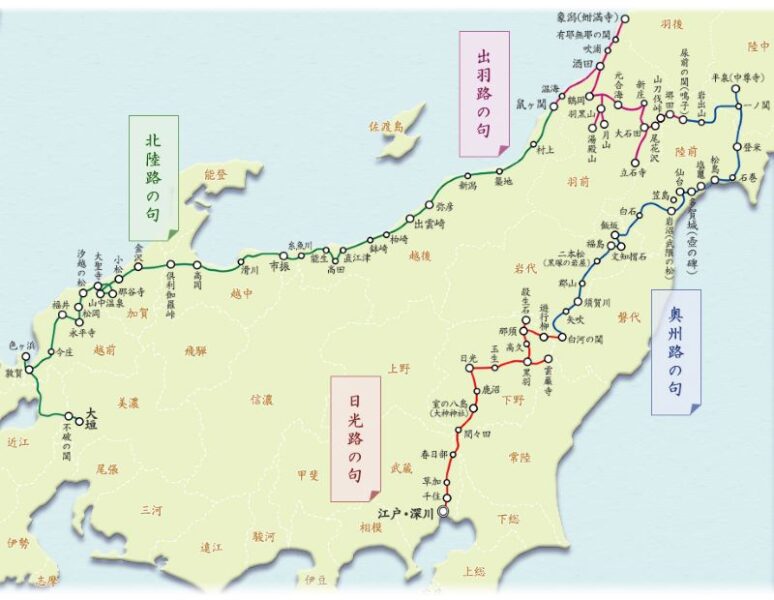

「奥の細道」とは、俳人・松尾芭蕉が弟子の河合曾良(かわいそら)と、江戸から陸奥を巡り北陸から岐阜の大垣まで、各地で俳句を詠みながら歌枕と名所旧跡を訪ね歩いて旅行した紀行文集です。

歌枕とはいにしえの都の歌人たちが、そのイメージや情緒を想像して和歌に織り込んだ名所旧跡のことを指し、歌人や俳人には憧れの的でした。

序文の「月日は百代(はくたい)の過客(かかく)にして、行きかふ年も又旅人也」は、「月日は永遠の旅を続ける旅人で、去る年も来る年も同じように旅人だ」と訳され教科書に登場します。

みちのくの風土とそこで詠まれた俳句が紹介されていて、元禄2年3月27日(1689年5月16日)の旅立ちから156日間約2,400kmの道のりの記録です。

【大石田・新庄】地元俳人の熱烈歓迎と、急流の最上川下りを体験

大石田では俳諧が盛んで、芭蕉の訪問を喜んだ地元の俳人たちによって芭蕉を慰めようと句会が開かれますが、そこでの連歌でかの有名な最上川の句が誕生しました。

芭蕉たちは句会の合間に地元の人に勧められて近くの向川寺(こうせんじ)に参詣したりした後、新庄市に向かい渋谷甚兵衛宅に2泊しました。

そして最上川と新田川が合流する本合海(もとあいかい)の舟着き場から川下りを楽しみ、庄内の清川で舟を降り、羽黒山まで歩いて南谷院居所(いんきょじょ)に9日まで連泊します。

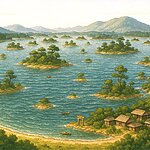

五月雨(さみだれ)を あつめて早し 最上川(芭蕉)

この句は一見「梅雨時の雨が最上川に集まって、急な流れとなっている」と、どうということのない意味ですが、注目すべきは芭蕉たちがこの増水した急流を舟で下っていることにあります。

本文中に「水量が多く、何度も舟が転覆しそうになった」と書かれていることから、相当恐い思いをしたのでしょう。

この句は実は大石田の句会で詠まれたもので当初は、「五月雨をあつめて涼し最上川」とされていたのですが、よほど急流の舟下りが印象に残ったのか「あつめて早し」としたのでした。

八向楯と芭蕉乗船の地<Information>

- 施設名:八向(やむき)楯と芭蕉乗船の地

- 所在地:山形県新庄市本合海

- 電話番号:0233-29-5848(新庄市役所商工観光課観光交流室)

- URL:新庄市公式サイト(商工観光課)

Google Map

【羽黒山】旅の大きな目的の一つ、出羽三山に参詣

6月3日(7/19)に羽黒山に登り、庄内羽黒俳壇の中心的存在の近藤(図司)左吉の紹介で別当(べっとう:統括責任者)代の会覚(えがく)阿闍梨(あじゃり:高僧)のもてなしを受けました。

南谷院居所(別院)にて6泊(中日の6日は月山に宿泊)を過ごした感謝の気持ちを込めて、本坊で開催された俳諧の場で次の句を詠みました。

有難(ありがた)や 雪をかほらす 南谷(芭蕉)

「山の残雪をわたってくる涼しい風が私のいる南谷に吹いていて、それが神聖な羽黒山の雰囲気に合っており、とてもありがたいことだ」との意味です。

芭蕉は会覚別当代が手配してくれた南谷の別院がとても気に入っていたとされ、念願の一つであった出羽三山詣でと俳諧を楽しんだこの7日間は、至福の一週間だったことでしょう。

日本有数の輪廻転生パワースポット出羽三山

出羽三山は現在・過去・未来を表わすとされ、羽黒山が現在、月山は過去、そして湯殿山は未来を具現化しているとされ信仰されてきました。

この三山をめぐる旅は「輪廻(生まれかわり)の旅」とされ、芭蕉が体調を崩した福島の飯坂温泉で悟った「諸行無常」の世界観と通じるものがあったのかもしれません。

この三山を詣でるには現世の羽黒山から始めて、次に月山で過去を見つめ、最後に未来の湯殿山で生まれかわるのが通常のルートとされています。

芭蕉たちも5日に湯殿山神社を参拝してから、6日に月山を登って月山神社に詣でて山小屋に宿泊して、7日に湯殿山神社で締めくくりました。

そして、南谷の別院に戻った芭蕉と曾良は会覚阿闍梨に句を求められて、芭蕉が三山それぞれの句を3句を短冊に書いて献上しました。

涼しさや ほの三か月の 羽黒山(はぐろやま)(芭蕉)

「涼しい羽黒山の山の端にはほのかな三日月がかかっている」と意味です。

3日に羽黒山に到着した芭蕉が、暗い参道を月明かりだけで南谷別院に向う様子を詠んだ句とされ、聖地の羽黒山が下界よりも涼しく霊気が漂っていることを表しているとされています。

雲の峰 幾つ崩て(くずれて) 月の山(芭蕉)

「空の峰のような入道雲が、いくつも築き上げられてはいくつも崩れて行くなか、この月に照らされる美しい月山となったのだろう」という意味とされています。

芭蕉は山頂ではなく、ふもとから月山を見上げてこの句を詠んだのではないかと思われます。

語られぬ 湯殿にぬらす 袂(たもと)かな(芭蕉)

「その場所のことを語ってはいけない湯殿山の気高さに涙が出て袂をぬらしてしまう」と解釈されています。

湯殿山はその様子を他人に語る事が許されない有難い聖地であり、その場所を見られたことに涙が出る位の感動を覚えたとの芭蕉の気持ちが込められています。

湯殿山(ゆどのやま) 銭ふむ道の 泪(なみだ)かな(曾良)

「湯殿山への参道にはお賽銭がばら撒かれているが、たくさんのお賽銭を踏みながら参詣するとそのありがたさに涙が流れた」という意味の句です。

山岳信仰の湯殿山では当時賽銭箱を置くことが許されず、また落ちているものを拾ってはならないとの決まりがあったため、道などにお賽銭がそのまま落ちていたと伝えられています。

出羽三山神社<Information>

- 施設名:出羽三山神社(羽黒山神社・月山神社・湯殿山神社)

- 所在地:山形県鶴岡市羽黒町手向羽黒山33番地

- 電話番号:0235-62-2355(羽黒山神社)

- URL:出羽三山神社 公式サイト

Google Map

【奥の寄り道⑥】北陸での曾良との別れ

奥の細道は山形県からさらに北陸を経て岐阜県大垣市に到着するまで続きますが、それまで旅を供にしてきた曾良が途中で腹をこわすなどして、ひどく体調を崩してしまいます。

そのため、曾良は養生のために伊勢国(三重県)の長嶋に住む親せきを訪ねることになり、石川県加賀市の山中温泉で悲しみの別れとなったのでした。

しかし、芭蕉がゴールの大垣に無事に到着した際に、そこに曾良が元気な姿を見せて二人は再開を果たします。

まとめ

奥の細道での出羽三山の章はほかの章とやや趣が異なっていて、修験道で知られるこの三山についてはとても丁寧に描写しているとされ、残した句も高い評価を得ています。

芭蕉と曾良は最上川の川下りから出羽三山に詣でた後、陸奥での最後の目的地、秋田県の象潟を目指して山形県の日本海側にある庄内地方へと歩むのでした。