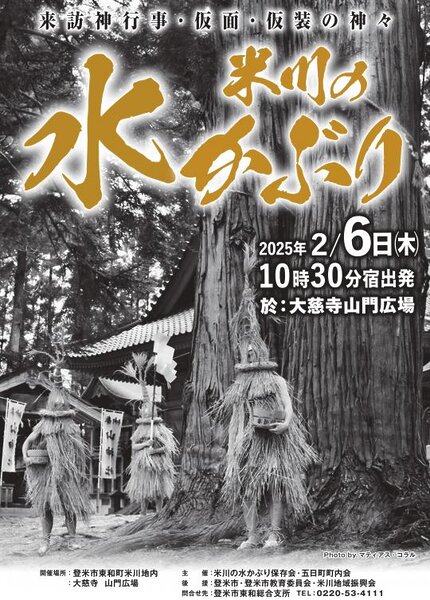

宮城・岩手県境に伝わる来訪神行事「米川の水かぶり」|現地レポ【宮城県登米市】

目次

宮城県登米市東和町米川の水かぶり行事は「国指定重要無形文化財」であり、2018年11月29日に「ユネスコ無形文化遺産」登録決定した来訪神行事になります。日本国内での「ユネスコ無形文化遺産登録」は令和7年1月現在で22件あり、内、「来訪神:仮面・仮装の神々」は10件、東北では「米川の水かぶり」を含め4件が同時期に登録されています。

東北の「ユネスコ無形文化遺産 来訪神:仮面・仮装の神々」

- 米川の水かぶり(宮城県登米市)

- 吉浜のスネカ(岩手県大船渡市)

- 男鹿のナマハゲ(秋田県男鹿市)

- 遊佐の小正月行事アマハゲ(山形県遊佐町)

ユネスコ無形文化遺産では「来訪神:仮面・仮装の神々」として登録されていますが実際にはどの様な行事なのでしょうか?今回は毎年2月の「初午の日」に行われる「米川の水かぶり」に実際に訪れ、体感してきたこと、知り得たことをご紹介しようと思います。

古くから伝わる火伏せ行事「米川の水かぶり」

「米川の水かぶり」の起源には諸説ありますが、おおよそ800年以上前から行われている「火伏の行事」です。

厄年にあたる方が参加した際には厄払いとしての意味も込められますが、参加者には限りがあり、登米市東和町米川の五日町地区の男のみが参加を許されています。

また、成人儀礼と通過儀礼という意味合いもあり、

水かぶり宿の伝承は火伏せを行事の主意とする。付帯意味として厄払いと新たに地域集団に迎える成人儀礼と通過儀礼の意味もある。参加者で厄年に当たる者は厄払いになる。還暦や厄年等の一人が梵天を掲げ水かぶり一団の先頭を務める。

成人儀礼は、数え15歳前後の元服年齢の男が成人男性として、地域の祭りや行事や共同作業等に参加し地域を支える一員なる通過儀礼のひとつである。

通過儀礼は、新たに地域に加わった者を祭りや行事を通して、地域集団の一員として迎える試練である。

とされています。

2025年開催「米川の水かぶり」

「米川の水かぶり」の開催は2月の最初の「午の日」とされており、2025年は2月6日木曜日に開催されました。「初午の日」が例年開催日となりますので毎年日にち・曜日のズレはあり、来年2026年の開催は2月1日日曜日になります。

初午の日の早朝、地区の男たちは「水かぶり宿」の菅原家にて藁のしめ縄を各自で作り、裸に藁で作った「水かぶり装束」を身に着け、顔にすみを塗り準備をします。

10時30分頃、一斉に水かぶりの宿を出て大慈寺の火伏せの神である秋葉山大権現に参拝し、火の神様に化身します。

参拝後は大慈寺の山門を出て往古大慈寺のあった諏訪森の麓へ行き参拝、町の表通りに出てからは地区(各家庭)で準備している桶の水を家々に掛けながら、火伏せを祈願して歩きます。

その後は八幡神社、若草神社を参拝し町裏地区や四十田地区の家々に水を掛けながら水かぶり宿に戻るのが通例とされています。

水かぶりの一団だけではない、オカメとヒョットコ

「米川の水かぶり」は装束に身を包み、火の神に化身した男たちのみが練り歩くだけではありません。

同時に水かぶりの集団たちとは別に、オカメとヒョットコの姿をした二人が地区の家々を回りご祝儀を頂きます。このオカメとヒョットコは「福をもたらす来訪神」とされ、ヒョットコは火の神様の仮の姿であり、オカメはその相方の神様であるとされています。

オカメは秤棒(はかりぼう)に手桶を担ぎ、ヒョットコは墨染僧衣で手鐘を鳴らします。ちなみにオカメとヒョットコの素顔や名前は公表しない慣例となっています。

間違っても「知人ぽい、」や冷やかしなどで人の名前で呼んだりはしないようにご注意ください。オカメとヒョットコは来訪神とされているため名前を呼ぶと人に戻ってしまうとされています。

午前10時30分、「米川の水かぶり」開始

午前10時30分より水かぶりの集団が巡業を開始します。朝から水かぶり巡行の準備をした一同は代々行事を伝えてきた「水かぶりの宿」を出発します。

出発は花火の轟音が合図となり、「水かぶりの宿」からほど近い、向かいの「大慈寺」へと向かいます。

大慈寺へ到着すると水かぶりの集団は境内にある秋葉大権現に参拝・祈願することにより、火の神様に化身します。その後は奇声を上げながら町へ繰り出します。その奇声は筆者が聞いた感じだと甲高い声で「ヒョーーイ、ヒョーーイ」と聞こえました。

集団は町を練り歩きながら道路沿いの家の前に準備されている「桶に入っている水」を家々にかけ、火伏を祈願します。

水かぶり集団が町を練り歩いている最中、見学者たちは、藁を持ち帰り自分の家の屋根に上げて火伏せを祈願することが伝承として伝わっていることから、集団が身に着けている藁を抜きます。

桶を見つけては豪快に家々に水をかける姿は一切の躊躇がなく、素早い動きに驚きます。

通りの家々に水をかけながら集団は米川八幡神社を目指します。

八幡神社参拝後は向かいの若草神社を参拝し、先ほど練り歩いた町の裏地区や四十田地区の家々に水を掛けながら水かぶり宿にもどります。

距離にして往復でおおよそ3km無いくらいでしょうか?時間にして1時間30分ほどで来訪神事の「米川の水かぶり巡行」は終了となります。祭りではなく、あくまでも火伏の神様を自身に化身させ、町の火伏を祈願する由緒正しき神事です。

そして火伏の祈願だけではなく、地区の成人儀礼・通過儀礼としても重要な役割を果たす行事が今まで続けられたきたことは本当に素晴らしいことと思います。

地区の人間でないと参加ができない行事ではありますが、見学は無料で午前10時から12時までの2時間の行事と考えれば見学に訪れるのも容易かな?とも考えます。

今現在東和町も他の地域にもれず人口減少の問題をかかえており、以前は30人を超える参加者があった水かぶり行事も2025年の参加者は20名前後まで減少してしまいました。東北を代表する奇祭「黒石寺の蘇民祭」も2024年に1000年の歴史に幕を閉じたこともあります。米川の水かぶり行事も担い手不足により、その長い歴史に幕を閉じる日もくるかもしれません。興味がある方は是非訪れてみてください。

- ユネスコ無形文化遺産:米川の水かぶり

- 開催場所:宮城県登米市東和町米川字町下56

- 開催日時:2024年2月6日(木曜) 10時30分水かぶりの宿出発