米沢市内の小中学校には必ず飾られている肖像画の人物「上杉鷹山」とは?【山形県】

目次

山形県米沢市内の小中学校体育館には上杉鷹山の肖像画が飾られている…というのをご存じですか?

米沢市民からは親しみをもって「鷹山公」と呼ばれているようなのですが、学校に肖像画が飾られるほどの人物とはどういった人物なんでしょうか?

さらに米国大統領が尊敬していた?という噂も耳にし、誰なのかとても気になったので調査してみました!上杉鷹山の来歴にも触れ、なぜ市民から親しみを持たれているのか?を紹介していこうと思います!

上杉鷹山と米沢上杉家

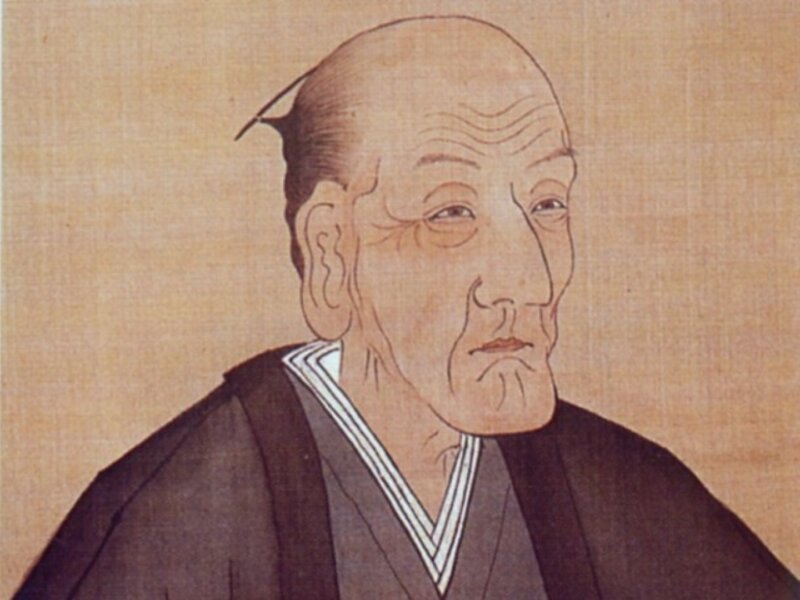

上杉鷹山(うえすぎ ようざん)は、出羽(現:山形県)米沢藩9代藩主です。

藩主時代は治憲(はるのり)と名乗っており、鷹山(ようざん)は隠居後に名乗った名前ですが、こちらのほうが世間には知られています。

もとは日向(現:宮崎県)高鍋藩主 秋月種美(あきづき たねみつ)の次男として生を受け、1760年に8代米沢藩主 上杉重定(うえすぎ しげさだ)の養嗣子となって米沢藩に迎えられます。

名家の誇りを守るために火の車となった藩の台所事情

米沢上杉家は、戦国時代に軍神と呼ばれた上杉謙信(うえすぎ けんしん)、豊臣政権下で五大老の一人を務めた上杉景勝(うえすぎ かげかつ)の流れを汲む名門で、関ヶ原の戦い直前までは会津120万石という大領を治めていました。しかし、関ヶ原の戦いで西軍(石田三成方)につき敗北したことで、戦後は徳川家康の命により米沢30万石へと減封されることとなりました。

米沢に移ってからも名門の誇りを失うことができない上杉家は、石高が約1/4以下になったにも関わらず、会津時代の約6000人といわれる家臣団の解雇も行わず、藩主をはじめとして家臣らも豪奢な生活を改めることができませんでした。そのせいで18世紀中頃には借財が20万両(現代の通貨に換算して約150億から200億円)にも膨れ上がり、商人からの大名貸(商人から大名に対して行われる貸し付け)が打ち切られるほどでした。

これだけの名門の財政難が隠しきれるはずもなく、その様は江戸の町人たちにも知られており

「新品の金物の金気(新品の金物の鉄臭さ)を抜くにはどうすればいい? 「上杉」と書いた紙を金物に貼れば、金気は紙が勝手に吸い取ってくれる」

などと揶揄されるほどでした。

破綻寸前の藩財政を立て直した功労者「上杉鷹山」

そんな中で9代藩主となった上杉鷹山は、様々な藩政改革を行い、破綻寸前の米沢藩の財政立て直しの足掛かりをつくりました。

鷹山は改革の根本方針を「自助・共助・扶助の三助」と唱え、以下のような施策を行いました。

- 江戸仕切料(江戸での生活費)の減額

- 非常食の普及

- 藩主本人も含めた藩士・農民へ倹約の指示

- 収入増加の為の新田開発

- 藩校・興譲館の再興

- 直江兼続の施策である「ウコギの生垣」の復活(ウコギは食用・薬用に利用できる)

さらには徹底した自給自足体制を目指し、藩内で生産できるものは可能な限り生産を行おうと試みました。

陶器(成島焼)の製造に始まり、温泉水からの製塩、野草の名称・調理法、味噌・醤油の作り方や魚鳥獣肉の貯蔵法の周知など、その内容は庶民の生活の細部にまで目を配ったものでした。

そして米沢藩は鷹山の次々代である11代藩主 上杉斉定(うえすぎ なりさだ)の時代に借債の完済を達成します。このことから上杉鷹山は藩を守った偉人として現在でも市民から尊敬され、教えを尊ばれています。

上杉鷹山を尊敬していたのは誰?

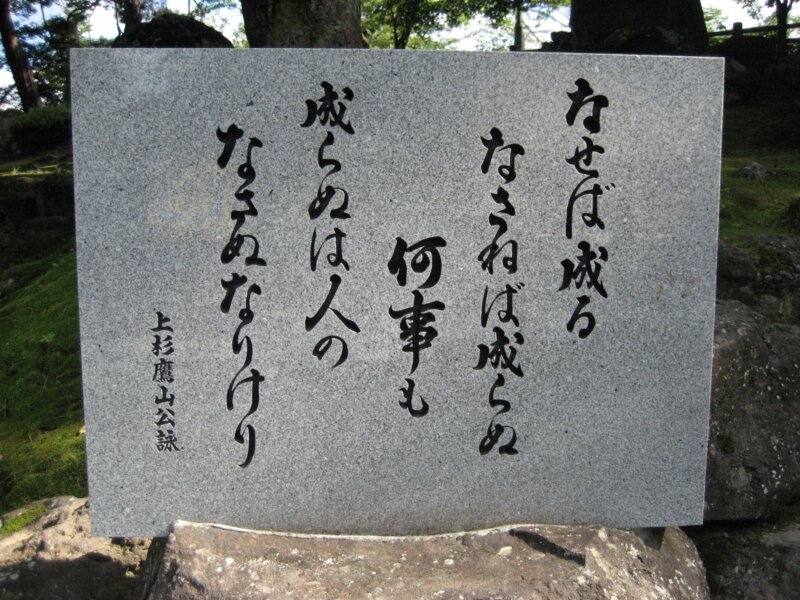

「なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の なさぬなりけり」は知る人ぞ知る、上杉鷹山の言葉です。

受け止め方は人さまざまですが、「やればできる。何事もやらなければ成功もない。できないのは行おうとしないからである」と解釈されています。

この言葉で領民を鼓舞し、貧しく窮地に立たされていた米沢藩の立て直しに尽力した鷹山公は多くの人から尊敬されています。

その姿勢、考え方に感銘を受けたのが、先のアメリカ大統領「ジョン・F・ケネディ」です。長女であるキャロライン・ケネディ氏も来日の際、父が尊敬していた上杉鷹山のゆかりの地である米沢市を訪れています。

肖像画がなぜ小中学校に?

米沢市内の小中学校には『上杉鷹山』の肖像画が掲げられています。

なぜ肖像画が掲げられているのか?と言うと、鷹山公の教えが教育の現場にふさわしいからなのです。

鷹山公の教えとは?

「なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の なさぬなりけり」この言葉に集約されていますが、鷹山の行った改革には教育の指針となるものが多数含まれています。

- 藩主自ら生活費をカット(率先垂範の精神)

- 農民が意見を言える「上書箱」を設置(幅広く意見を聞く)

- 身近な食材栽培の勧めや特産品の開発(創造性)

- 藩校「興譲館」の再興(学問の重要性)

そして改革の基本方針である【自助・共助・公助】三助の思想。

「自分自身の力で努力、仲間同士で助け合い頑張る、さらに地域社会で困っているものを手助けする」

これらの考え方を子どもたちにも広げるべく、教育現場である学校に肖像画を掲げているというのが理由なのでしょう。

まとめ

米沢では、小学生の頃から郷土の復興を成し遂げた偉人「上杉鷹山」を身近に感じる環境が醸成されています。

人々を動かすには、上に立つものが率先して行い見本となるべきであるという精神はいつの時代でも、世の中がどんなに変わっても見習うべきことなのかもしれません。