キリシタンにして「利休七哲」|多彩な顔を持っていた蒲生氏郷の墓所【福島県会津若松市】

目次

福島県会津若松市栄町にある瑞雲山興徳寺(ずいうんざん こうとくじ)は臨済宗妙心寺派に属する古刹で、境内には会津の礎を築いた戦国大名蒲生氏郷(がもううじさと)の墓とされる五輪塔が残されています。

蒲生氏郷に関連するものとして会津若松市内に残る唯一の遺跡で、貴重な歴史遺産となっています。

近江に生まれ会津92万石の戦国大名となった蒲生氏郷

蒲生氏郷は近江国蒲生郡日野に蒲生賢秀の三男として生まれました。幼少期から織田信長に才能を見出され、信長の次女・冬姫を妻に迎えます。

信長没後は豊臣秀吉に仕え、天正18年(1590年)の奥州仕置において伊勢国から会津42万石の大領に移封。

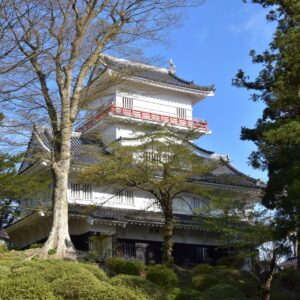

黒川城を若松城と改め、後に7層楼の天守を有する城へと改築し再度「鶴ヶ城」と改名。その際に町名も「黒川」から「若松」へと改め、現在の会津若松市街の原型を築きました。

武将としての才に加え茶道にも深く通じた氏郷は、茶人・千利休に師事し「利休七哲」の一人にも数えられています。さらにキリスト教の洗礼を受けた「キリシタン大名」という一面も持っており、洗礼名は「レオン」。

文武両道に優れ、新しいものを受け入れる寛容さも備えた大人物であったことが窺えます。

死後は京都で荼毘に付され、遺髪が会津へ

文禄4年(1595)2月7日、氏郷は京都伏見の蒲生屋敷で病没。京都の大徳寺に葬られました。

曲直瀬玄朔が残した日本最古のカルテ「医学天正記」に、文禄2年(1593年)から文禄4年(1595年)に没するまでの3年にわたって闘病が続き、腹水がたまり顔面や手足に浮腫ができるといった症状があったという記録が残ることから、現在でいう直腸癌であったと推測されています。

のちに会津では、氏郷の嫡男で二代目藩主となった蒲生秀行によって興徳寺に遺髪を納めた分骨墓が建立されました。これが現在の蒲生氏郷墓所となります。

現在の蒲生氏郷墓所

興徳寺は京都・妙心寺の末寺で、臨済宗の寺院。

弘安10年(1287)に大円禅師がこの地に開山した古刹で、伊達政宗の会津支配時には当時の住職だった心安を含めた多くの僧が追放(会津郡勝方村の勝方寺に避難)され、伊達軍の仮館が置かれました。

他に豊臣秀吉の奥州仕置の際に御座所(天皇や将軍などの高貴な人の執務や生活の場)として使用されたことなどからも、室町期に「天下十刹」の一つに数えられたという、会津を代表する大寺院だったことが窺えます。

蒲生氏郷が会津に入封すると、伊達政宗によって追放されていた心安住職を再び興徳寺に迎えて住職として復帰させ、寺に200石の寺領が与えられました。蒲生家が代々これを継ぎ、後にさらに200石を追加寄進したともいわれています。

出典:新編会津風土記 巻之十三 陸奥国若松之二

戊辰戦争で堂宇を焼失しましたが、1964年(昭和39年)に鉄筋コンクリート造で再建されました。

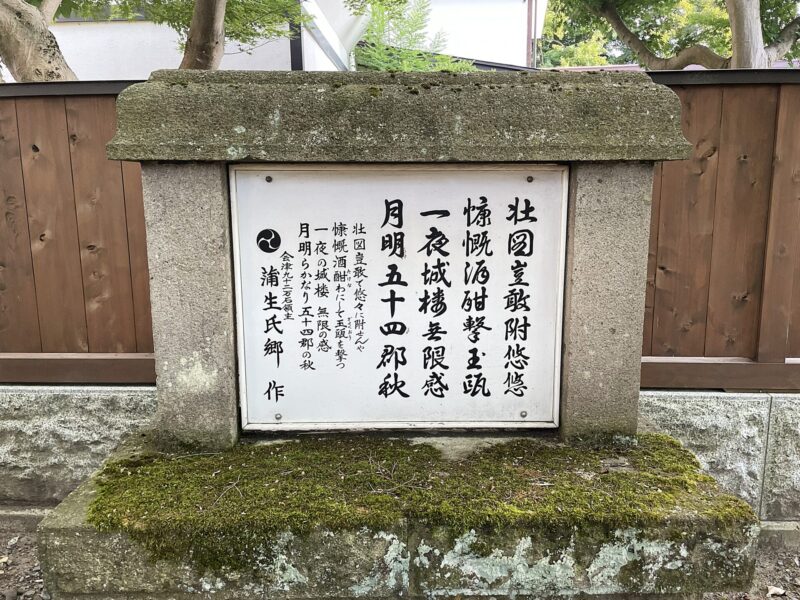

辞世の句碑

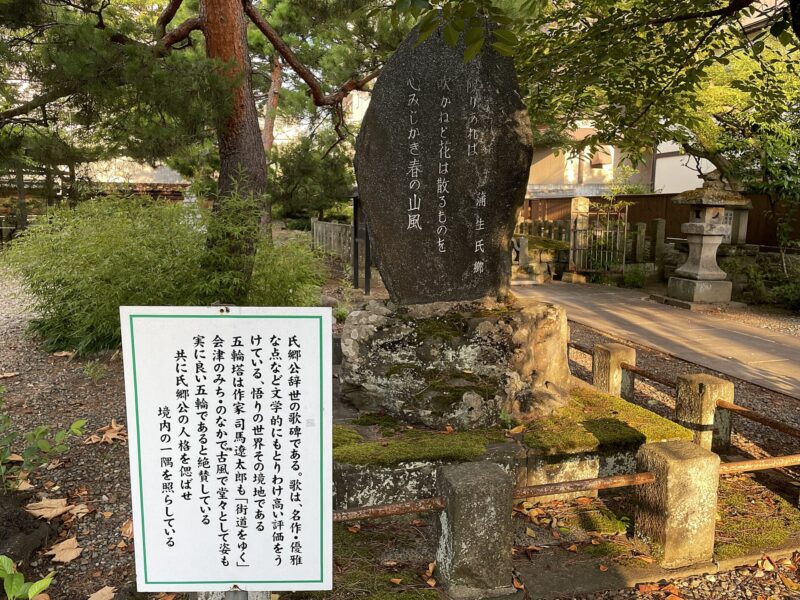

五輪塔の手前には、昭和28年(1953)に会津史談会が建立した句碑があり、氏郷が詠んだと伝わる辞世の句が刻まれています。

限りあれば 吹かねど花は散るものを 心みじかき春の山風

五輪塔

興徳寺の本堂北側に位置する墓碑は「空・風・火・水・地」の五字が刻まれた五輪塔。蒲生氏郷の遺髪が納められているといわれています。

文禄5年(1596)7月12日の年記銘のある「蒲生氏郷御霊屋棟札」には

「氏郷の嫡子である蒲生秀行が氏郷の菩提供養のために御霊屋を建てその中に無縫塔を安置した」

とあることから、いづれかの時代に無縫塔から五輪塔に建て替えられた可能性がありますが詳細は不明です。会津若松市の有形文化財に指定されています。

蒲生氏郷墓所<Information>

- 名 称:蒲生氏郷記念公園(興徳寺境内)

- 住 所:〒965-0871 福島県会津若松市栄町3−13

- 電話番号:0242-39-1275(会津若松市役所まちづくり整備課)

- 公式URL:会津若松市公式HP – 蒲生氏郷記念公園