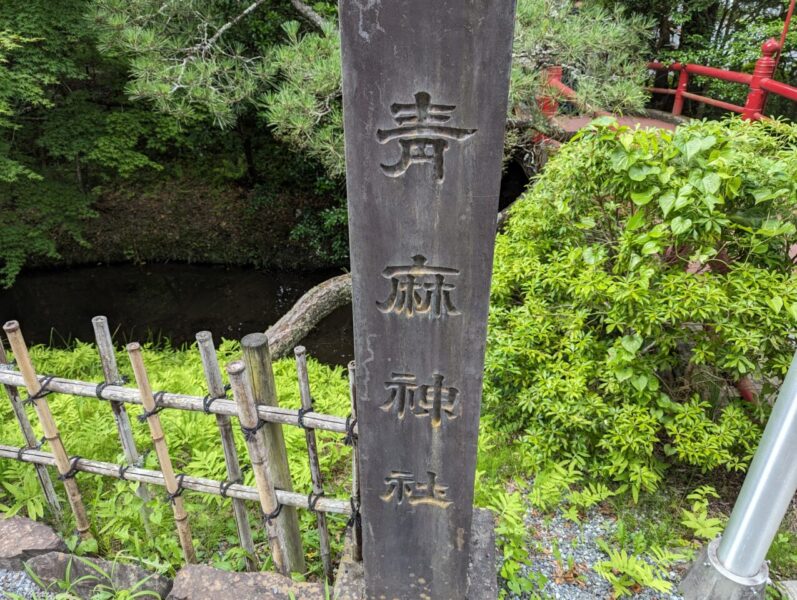

月・星・太陽の三光神を祀る神社「青麻神社」【宮城県】

目次

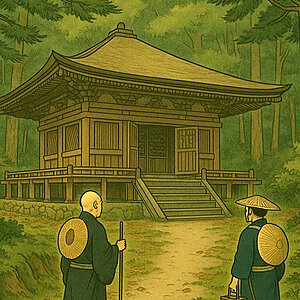

青麻(あおそ)神社は仙台市宮城野区岩切の「宮城県民の森」の程近く、仙台市と利府町の境付近にあります。

近隣には史跡である「岩切城跡」や宮城県総合運動公園「グランディ21」等があり、仙台市中心部からそれほど遠くないにも関わらず、森に囲まれ自然豊かでとてもきれいな神社です。

旧称を青麻岩戸三光宮(あおそいわとさんこうぐう)、青麻権現社(あおそごんげんしゃ)、嵯峨神社(さがじんじゃ)などとも呼ばれ、日本各地にある青麻神社・三光神社の総本社です。

月・星・太陽の三光神を祀る神社

社に伝わる歴史では852年に社家の遠祖・穂積保昌なる人物が山城国(現在の京都府南部)から下向した際、一族が尊崇していた日月星の三光神を山峡の岩窟の中に祀ったことが始まりとされているそうです。

日月星の三光神とは

- 太陽(日神)=天照大御神(アマテラスオオミカミ)

- 月(月神) =月読命(ツクヨミノミコト)

- 星(星神) =天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)

何れも「古事記」や「日本書記」といった日本神話に登場する、日本の歴史の始まりから語り継がれる神様ですね。

社名の由来は「麻」の栽培から

前述の穂積保昌が現地の人々に麻の栽培を教え、栽培が始まったことが「青麻」の名前の由来になったといわれており、青麻神社の神紋も麻の葉がモチーフとされています。

このことは1772年に成立した仙台藩封内風土記にも言及があり、

「岩切邑 本邑山中青麻と号する地あり 往古この地麻を植う 故に以て地名と為す 岩窟あり高さ一丈余・・・」

仙台藩封内風土記

と記されています。

源義経の家来だった常陸坊海尊が併祀される

その後時が流れ1682年、源義経の家臣でった常陸坊海尊だと自称する老人が青麻神社を訪れ、中風(現代でいう脳血管障害(脳卒中)の後遺症のこと。半身不随、片麻痺、言語障害、手足の痺れや麻痺などを指す。)を治す霊験を顕したことから、後に青麻神社に併祀されることとなったそうです。

常陸坊海尊とは?

常陸坊海尊(ひたちぼうかいそん)とは、「源平盛衰記」「義経記」「平家物語」などの書物に登場する人物で、武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい)らととも源義経(みなもとのよしつね)に従う家来だったとされています。

義経らとともに都落ちし、平泉の藤原泰衡の軍勢と戦った衣川の戦いでは、源義経の家来数名とともに現在の山形県の山寺に参拝していたため生き延びたと伝わっています。

また一説によると、常陸坊海尊は藤原秀衡の命令で常陸入道念西(伊達朝宗)に託された源義経の遺児であるという伝承もあるようです。

常陸入道念西(伊達朝宗)といわれる人物は奥州伊達家の初代当主。つまり伊達政宗公のさらにご先祖様です。

こうやって調べることで繋がっていく土地や人物の歴史は面白いですね!

青麻神社のご利益

境内にある七福神の祠から開運招福。神社の始まりに関わる人物、穂積保昌の家が水運に関わる仕事をしていたと伝わることから海上安全。さらに併祀された常陸坊海尊の霊験から中風病退散のご利益があるとされています。

日本人の死因上位3位である三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)の一つにご利益がある神社!これは定期的にお参りするべき神社かもしれません!

青麻神社の施設

青麻神社の境内、周辺にある施設です。

社務所

青麻神社の拝殿を正面にして右側に連なる施設が社務所です。お守り、御朱印等はこちらで購入できます。

神楽殿

青麻神社には1807年に京都神祇伯白川家より伝わった「榊流青麻神楽」が存在します。

平成3年に仙台市の無形民俗文化財に登録されており、例年5月1・3日に執り行われる青麻神社春季例祭と毎年11月23日の新嘗祭にて奉納されます。

元茶屋の清水

青麻神社の入り口の道路を挟んで向かい側には「元茶屋の清水」と呼ばれる湧き水があります。看板によると、昔、神社の参拝者の為の茶店で引かれていた清水だそうです。

現在でも湧き水を汲んで持ち帰る参拝者さんが見られます。ちなみに境内の手水場の水や池の水もこちらと同様の湧き水です。

七福神の祠

拝殿の左側にはかわいらしいサイズの七福神が祀られた祠があります。開運招福を願ってこちらのお参りも忘れずに!

まとめ

昭和42年に宮城県の明治百年記念事業として整備された「宮城県民の森」と程近くにある「青麻神社」。仙台市の都市部近郊にありながら大自然に触れることができる周辺環境は週末のリフレッシュにかなりおすすめです!

青麻神社<Information>

- 名 称:青麻神社

- 住 所:〒983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切青麻沢32

- 電話番号:022-255-6670

- 公式URL:青麻神社公式HP