内蔵を持つ独特な商家が立ち並ぶ保存地区「横手市増田町」【秋田県】

目次

増田の町並みの特徴は、“蔵の町”といわれるのに、町並みを散策しても“蔵”らしきものが見当たらないことに尽きます。通りには江戸時代から昭和初期にかけての商家が立ち並んでいます。それはそれでタイムスリップしたような落ち着いた町並みですが、一般的には表通りに面した店舗の裏手、あるいは並んで必ずといっていいほど蔵が建っているはずなのに、増田町には蔵がないように見えます。大繁盛していた増田町で、蔵がないのは考えられません。ではどうして蔵がほとんどないのでしょう。

外側に蔵を雪から守る建物が造られている増田の蔵

その答えは、豪雪地帯であるが故の知恵だったのです。

蔵の外側を鞘(さや)といわれる建物でまるまる覆っているため、中にある蔵が見えなかったのです。鞘は雪の重さから蔵を守るために造られています。

この独特な造りは[内蔵]と呼ばれ、東北地方、特に豪雪地帯ではよく見られるとのことです。

[内蔵]は細長い主屋に続いて造られ、財産や大切な帳簿などの保管庫(文書蔵)や、蔵内部を座敷などの生活空間として使用する座敷蔵として使われています。文書蔵が江戸時代からの一般的な使用方法で、座敷蔵となったのは明治以降と考えられています。

一方、酒や味噌などの醸造蔵や物置などに使うために主屋とは別に建てられた[外蔵]も存在し、その一部は鞘で覆われ、外からでは蔵の存在に気がつきません。

[内蔵]を持つ商家が立ち並ぶ増田町は、“蔵の町”でありながら、“蔵がない町並み”として注目され、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

横手盆地の流通拠点として発展した増田

横手市増田町は、横手盆地の南東部、秋田市から日本海に注ぐ雄物川の支流、成瀬川と皆瀬川の合流点に位置しています。現在は横手市に所属していますが、平成の大合併前までは独立した自治体でした。

増田は横手盆地の流通を担っていた雄物川と合流するふたつの大きな川に面しているため、昔から横手盆地南部の流通の拠点として栄えていました。

江戸時代に秋田藩公認の市が始まる

増田が歴史上に登場するのは、足利時代(南北朝時代)に、出羽国(でわのくに/秋田・山形)に勢力を持っていた豪族、小野寺氏が城を築いてからで、江戸時代には秋田藩(久保田藩)の領地になっています。

増田城は江戸時代に幕府の一藩一城政策により廃城になりました。廃城により城下町は失われましたが、流通の拠点としての機能は持ち続け、さらなる発展を遂げたのです。

1643年には藩公認の朝市が始まります。朝市には周辺の農産物はもちろんのこと、雄物川の水運で運ばれてきた久保田(秋田市)方面からの物資も並んでいたことが容易に想像できます。はじめは1か所で始まった朝市ですが、次第に何カ所かで開催されるような大きな市になりました。

明治時代には町に銀行が設立されるほどの取引量に

明治時代になってからも1876年(明治9年)には、藩政期以来商業の中心地だった中町(増田町増田中町)と七日町(増田町増田七日町)で定期市が開かれるようになりました。

米や葉たばこ、生糸(絹糸)などの取引額が増大し、地元商人たちによって銀行(増田銀行のちの北都銀行)も設立されています。

1915年(大正4年)には、江戸時代中期から創業する銅や鉄の鉱山吉乃鉱山(よしのこうざん)に大規模な鉱脈が見つかり、増田町には1万人ほどの鉱山関係者が流入し、市街地は大幅に拡大しました。

増田町の外蔵、内蔵を持つ独特な町並みはこの時期に形成されたものです。

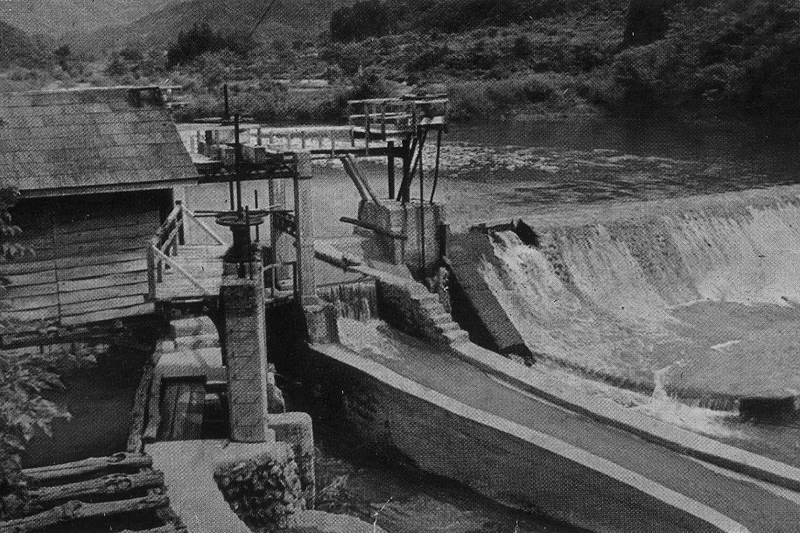

増田町に隣接する東成瀬村で現在も稼働中の平良(だいら)発電所(東北エネルギー平良発電所)は、吉乃鉱山用に1918年(大正7年)に建設されたもので、一鉱山のために造られた発電所とは思えない、現在でも通用する大きな発電所です。

奥羽本線の開通で舟運から陸運へ

増田町の流通の基本は、江戸時代までは舟運で、羽州街道などを使った陸運も盛んに行われていました。

しかし、1905年(明治38年)の奥羽本線開通は大きな転換期となります。鉄道の開通はすなわち舟運の終わりを意味し、町の中心は船着き場から鉄道の駅方面へ急速に変わっていきます。

昭和に入り冷害や凶作によって農産物の生産量が減り、追い打ちをかけたのが1929年(昭和4年)頃から始まった世界恐慌でした。

世界恐慌は増田の主力産業だった生糸価格の大暴落を生み、さらに第一次世界大戦(1914年~1918年)後の鉱山不況や吉乃鉱山から出る鉱毒問題での大幅減産などにより疲弊し、町は昔ながらの町並みを残したまま経済の中心地としての役割を終えたのです。

保存活動によって昔の町並みが蘇る

増田町には古い町並みが残っていたとはいえ、町の衰退とともに取り壊されたり、近代的に改装されたりした家屋も多数ありました。

そのため地元では保存会を立ち上げ、特に重要伝統的建造物群保存地区選定後には、改装された建物の修復事業がスタート、繁栄していた当時の町並みを復元する努力が現在でも続けられています。

また、廃業などで空き家になった店舗への新事業誘致も盛んに行われ、令和元年現在、店舗数59軒に対して、営業店舗45軒あり完全な空き家は1軒のみという成果を上げています(「重要伝統的建造物群保存地区一覧」と「各地区の保存・活用の取組み」令和3年8月2日現在 文化庁)。

増田町にある歴史的建造物のうち19軒(2023年4月現在)の内部が公開されています。ここではそのうちの代表的な建物をご紹介します。

旧勇駒酒造(旬菜みそ茶屋くらを/国の登録有形文化財)

江戸中期(1754年)創業の酒蔵で、2003年(平成15年)に惜しまれつつ廃業となりました。廃業後しばらくは観光物産センターとして営業していましたが、現在は1918年(大正7年)創業の羽場こうじ店が手がける食事処「旬菜みそ茶屋くらを」と土産店になっています。

店舗の建物は店舗入口と一体化した鏝絵(こてえ)によって造られた看板が目立つ珍しいもので、大正時代に建てられました。奥にある蔵(本社東蔵)は、江戸末期に建てられ、明治初期に増築されたもので、外蔵として日本酒を醸造していました。蔵の建物は鞘で覆われた二重構造になっています。

旬菜みそ茶屋 くらを<Information>

- 施設名称:旬菜みそ茶屋 くらを

- 所在地:秋田県横手市増田町増田字中町64

- 電話番号:0182-45-3710

- 営業時間:10:00~17:00(ランチ 11::30~15:00)

- 定休日:水曜日・木曜日

- URL:旬菜みそ茶屋くらを

Google Map

旧石平金物店(観光物産センター「蔵の駅」)

石平家は明治・大正期に金物店などを営んでいました.建物は明治から大正時代に建築されたもので、間口が狭く奥に細長い短冊形の商家造りがそのままで残っている貴重なものです。蔵は文書蔵でした。また、2階が公開されている数少ない建物です。

現在は石平家から横手市が建物等を譲り受け、観光物産センター「蔵の駅」として町並みの案内所や物産館として使用されています。

観光物産センター「蔵の駅」<Information>

- 施設名称:観光物産センター「蔵の駅」

- 所在地:秋田県横手市増田町増田字中町103

- 電話番号:0182-45-5541(増田町観光協会)

- 営業時間:9:00~17:00

- 休業日:12月29日~1月3日

Google Map

旧小泉五兵衛家(佐藤養助商店漆蔵資料館/国の登録有形文化財)

佐藤養助商店漆蔵資料館は、小泉五兵衛家の旧宅を稲庭うどんの老舗佐藤養助商店が取得、資料館として再利用したものです。現在は文化庁事業として、国のマンガ原画保存相談の窓口となる「マンガ原画アーカイブセンター」の拠点施設として、「横手市増田まんが美術館」が管理・運営しています。

旧小泉家は、増田の大地主で、材木や味噌・醤油などを扱っていました。小泉家5代当主五兵衛は、1895年(明治28年)に設立された増田銀行(北都銀行)の初代頭取を務めています。

内蔵は1921年(大正10年)に建てられたもので、大地主らしく大変豪華な造りとなっています。

佐藤養助商店 漆蔵資料館<Information>

- 施設名称:佐藤養助商店 漆蔵資料館

- 所在地:秋田県横手市増田町増田字本町5

- 開館時間:

- 4月~10月/10:00~17:00

- 11月~3月/10;00~16:00

- 電話番号:0182-23-6915

- 休業日:月曜日・火曜日

- 見学無料

Google Map

佐藤又六家(国指定重要文化財)

佐藤又六家は、江戸時代から続く名門家で、増田銀行設立発起人のひとりでした。

正面から見ると3階建ての店舗兼住居に見える主屋ですが、実際は見えている外側の部分は覆屋(鞘)で、その中に蔵造りの主屋(内蔵)があります。

奥に長い主屋の先には主屋に続く文書蔵(内蔵)もあり、建物全体が蔵になっていて、しかも外からは蔵であることが全く分からないという、究極の内蔵造りの建物です。建物は明治初期に造られたもので、国の重要文化財に指定されています。

佐藤又六家<Information>

- 施設名称:佐藤又六家

- 所在地:秋田県横手市増田町増田中町63

- 電話番号:0182-45-5541(増田町観光協会)

Google Map

増田町で公開されている内蔵は上記のほか

- 旧石田理吉家(市指定文化財)

- 高橋茶舗(国登録有形文化財)

- 佐藤三十郎家(国登録有形文化財)

- 石直商店(国登録有形文化財)

- 谷藤家(市指定文化財)

- 笹原家

- 山吉肥料店(市指定文化財)

- 山中吉助商店(国登録有形文化財)

- 佐藤こんぶ店

- 佐藤多三郎家(市指定文化財)

- 升川商店(旧栄助商店・国登録有形文化財)

- 旧守徳堂村田薬局(市指定文化財)

- 興文館東海林書店(国登録有形文化財)

- まちの駅福蔵(旧佐藤與五兵衛家)

- 日の丸醸造株式会社(国登録有形文化財)

の合計19軒あります。

伝統的家屋の見学についての横手市からのお願い

公開している各家屋は、他地域の観光見学施設とは違い、現在も所有者の方々が居住または店舗として営業している家屋です。

増田地区に残る文化遺産を多くの皆さんに観て頂きたいとの想いで公開しておりますので、所有者の方々の想いをご理解頂いたうえで、ご見学くださるようお願い致します。

増田町の町並み<Information>

- 電話番号:0182-45-5541(増田町観光協会)

- アクセス:

- 鉄道/JR奥羽本線横手駅または十文字駅から増田方面行き路線バスで増田蔵の駅または四谷ツ角バス停下車、または十文字駅からタクシーで約10分、

- 車/秋田自動車道横手IC経由湯沢横手道路十文字ICから国道13号線、342号線で増田方面へ約10分

![どうして世界各地には[白神山地]より広いブナの原生林がなくなった?【青森県藤里町】 白神山地遠方岩木山](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2025/09/0d3ff92f34c42ae905cbae977b5345c3-150x150.jpg)