日本刀誕生のミッシングリンク?エミシが振るった「蕨手刀」とは?【中編】

目次

蕨手刀はどのような素材で造られた?

次に、蕨手刀はいったいどのような素材を用いて製作されたのかについて触れましょう。

鉄刀である以上はもちろん鉄を用いて鍛えられた刀であるのはいうまでもありませんが、一口に鉄といってもさまざまな原料が存在します。

真っ先に思い浮かぶのは砂鉄と鉄鉱石の二つで、精錬された砂鉄は「玉鋼」として現在も日本刀の素材として用いられていることは有名です。

鉄鉱石も鉄原料としてよく知られていますが、蕨手刀を造った古代日本においてこれを精錬することは困難だったと考えられています。それは鉄の融点、つまり温度の問題です。

鉄鉱石を熔かすには少なくとも1500℃以上の高熱が必要ですが、古代において最大の火力であった木炭は風を送って火勢を上げても最高で1000℃程度とされています。したがって古代日本で用いられた鉄鉱石由来の鉄原料は、大陸からもたらされたものである可能性が指摘されるなど詳らかではありません。

因みに蕨手刀の原材料にも鉄鉱石が用いられているケースが認められますが、これも詳細は研究途上といえるでしょう。

しかし砂鉄であればその温度で加工することができるため、蕨手刀においても砂鉄を原料に用いていたことが成分分析の結果として判明しています。

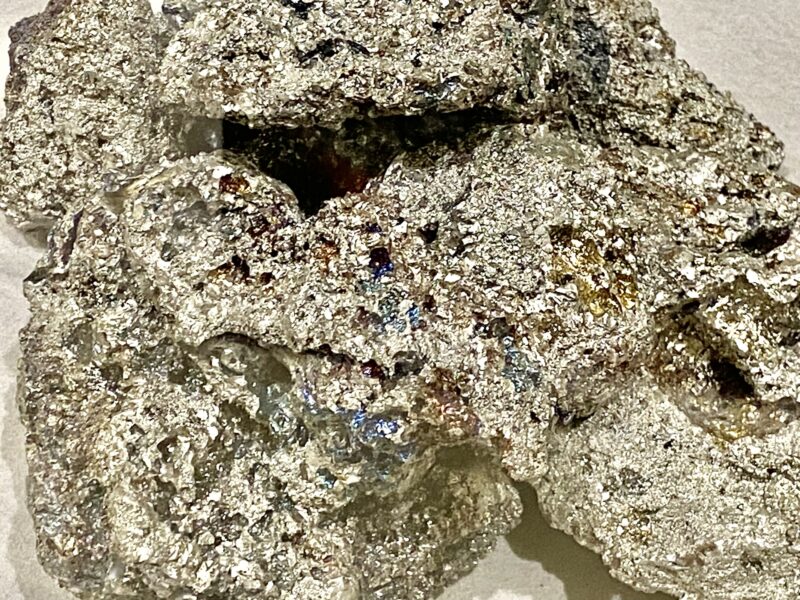

また、蕨手刀にはもう一つ特殊な鉄原料が用いられていました。それは「餅鉄(べいてつ)」と呼ばれる、粒状の鉄です。

これは河川の流れで自然に研磨されてナゲット状になった磁鉄鉱のことで、多くの鉄を含有して加工もしやすいことから蕨手刀の素材にうってつけのものだったと考えられています。

また、この餅鉄を産出する地域は限られており、その一大産地の一つに岩手県が挙げられます。岩手県は蕨手刀の出土事例が集中する地域の一つであり、最古の刀工集団ともいわれる「舞草(もくさ)鍛冶」を生み出したことでも知られる土地です。

このように、砂鉄と餅鉄といった東北の恵まれた鉄原料入手経路が蕨手刀の作製を後押ししたといえるでしょう。

舞草鍛治遺跡<Information>

- 名 称:舞草鍛治遺跡

- 住 所:〒021-0221 岩手県一関市舞川大平(舞草神社)

- 電話番号:ー

- 公式URL:ー

Google Map

蕨手刀の強度はどうだった? 日本刀の技術との比較を踏まえて

蕨手刀が砂鉄や餅鉄を使って造られていたことが分かりましたが、ではその強度はどうだったのでしょうか。

単純に鉄といっても、比較的やわらかく弾性があるものと、非常に硬いものとが存在します。

これは炭素の含有量によって硬度が左右される性質によるもので、多量の炭素を含む硬い鉄が「鋼」と呼ばれるものです。

単に木炭を熾した火力で砂鉄を沸かして得られるのは、「銑鉄(せんてつ)」と呼ばれるやわらかい鉄です。これを鍛錬して不純物を排出させながら炭素含有量を上げることによって硬度が高まりますが、ここで注意すべきことがあります。

それは、鉄はやわらかければ曲がりやすい代わりに折れにくく、硬ければ鋭い代わりに脆くなるという問題です。

身近な物質で例えてみましょう。「こんにゃく」と「ガラス」を思い浮かべてみてください。

こんにゃくはやわらく弾力があり、落としても割れることはありませんがとてもこれを素材として何かを切断する道具を作ることは難しいでしょう。

一方、ガラスならばその硬さと鋭さからナイフのような使い方もできますが、脆いために落とすと簡単に割れてしまいます。

極端な比喩ではありますが鉄の硬度差にも同じようなことがいえ、銑鉄はやわらかいために加工が容易で折れにくい反面、衝撃によって曲がりやすい性質を持っています。

鋼鉄は硬い代わりに弾力性に乏しく、衝撃を受けると折れやすいのが難点です。

この課題を克服するため、日本刀は「折れず、曲がらず、よく斬れる」という矛盾する要素を同時に成立させる工夫を続けて進化してきたといえるでしょう。

その回答の一つに、やわらかい鉄と硬い鉄を練り合わせて刀身を形成し、剛柔の性質を両立させる方法を編み出しました。

これは16世紀終わり頃までの「古刀」と呼ばれる分類の刀で用いられた技法で、それ以降の「新刀」と呼ばれる刀剣群ではまた異なる作刀法が採用されました。

それは刀の芯にはやわらかい鉄を、刃金となる外側には硬い鉄を用いた二層構造にするというもので、このさまざまな方法を「造り込み」といいます。

こうした作刀技術によって日本刀は斬れ味を保ったまま折れにくさと曲がりにくさの両方を獲得することに成功しましたが、蕨手刀にも洗練された工夫の痕跡が窺えるのです。

基本的に蕨手刀は古刀と同じく、一種の鉄素材をそのまま叩いて成形する「無垢鍛え」という方法で造られています。

しかし一部には、新刀同様に刃金の部分に高い硬度の鉄を用いた複合素材による鍛造技術が採用されているのです。また、鉄はある一定の温度に加熱した状態から急激に冷却することで、硬度を増すという性質も持っています。これを利用したのが日本刀の「焼き入れ」で、蕨手刀も焼き入れによって刀身の硬度を上げる工夫がなされていたことが分かっています。

成分分析の結果によると蕨手刀に用いられた鉄原料そのものはけして良質とはいえず、むしろ不純物を多く含む曲がりやすい鉄だったと考えられています。

しかしそうした弱点を補うために硬度の異なる部材を刃に用いたり、焼き入れによって強度を高めたりといった洗練された技術によって製作されていたのです。

また、この焼き入れによる急速冷却が刀の厚みの違いから異なる収縮率を生み出し、反りを発生させます。

通常は最初に刃のある側の薄い方へ内反りするといいますが状況によって一様ではなく、蕨手刀も最終的には意図的に反りをコントロールすることによって湾刀化を果たしたものといえるかもしれません。

蕨手刀の使用感と、「蕨手」の機能についての考察

蕨手刀が後世でいうところの、脇差のようなサイズ感であるケースが多いことは既に述べた通りです。

常識的に考えると非常に近接した間合いでの格闘戦で用いられたことを想定でき、刀身と柄の接続角度によって斬撃に威力を発揮したことが想像されることも先述しました。

一方で、むしろ刺突に適した武器だったのではないかという指摘もあります。

そうした論拠の一つには、蕨手刀のなかには切っ先部分が両刃となった独特の造りをしたものが認められる点を挙げられるでしょう。

そもそも、「剣」と「刀」とは異なる武器を指す言葉です。剣は真っすぐで両刃のもの、刀は片刃で反りがあるものを指しています。

端的にいうと剣は刺突に優れた威力を発揮し、刀は斬撃に適した武器であるというのが定石です。

しかし蕨手刀の中にはその両者の特徴を併せ持つものがあり、これを「鋒両刃(きっさきもろは/ほうりょうじん)造り」といいます。

先に述べた西日本におけるⅢ型の系統にこの特徴を持つものがあるのは印象的な事象といえるでしょう。

日本刀においても古いものでは平家重代の宝刀とされた「小烏丸」がこの形式で、太刀でありながら刀身の半ばほどから切っ先にかけてが両刃の剣になっているという独特の形状が目を引きます。この太刀にちなんで「小烏造り」とも呼ばれるスタイルですが、蕨手刀を含む古代の刀にはこうした形式が散見されます。

つまり切断にも刺突にも対応することを志向した武器であり、蕨手刀の短さを考慮した場合に格闘戦で死命を制するために用いられたと想定するのが上記の説のポイントといえるでしょう。

また、その他の形状的な特徴から蕨手刀の使用感に考察を加えてみましょう。

まず、その名の由来になった柄頭の蕨手状の装飾に注目してみます。

蕨手や渦流は一種の普遍性を持つ文様の一つであると考えられますが、蕨手刀においてそれ自体の意味付けについては詳らかになっていません。

むしろ製作上の都合から、鍛造の過程で柄頭方向に延展した鉄部材を巻くようにしてまとめたという解釈も自然かもしれません。

しかしそのことによって、グリップで重要な滑り止めとしての機能を獲得しているとも考えられるでしょう。

たとえば野球のバットがそうであるように、小指側に掛かって握りが抜けてしまわないように作用することが容易に想像できます。

また、蕨手刀の柄は片手で握るサイズが多いことから、柄頭に蕨手状の突起があることで刀身の重さに対してある種のカウンターウェイトのような機能を果たした可能性も考えられます。

これは古墳時代の「頭椎大刀(かぶつちのたち)」などに見られるものと同様で、重さのバランスを取ってより扱いやすくする工夫がなされたとしても不思議はありません。

もっとも、実際に刀身と釣り合うほどの重さが蕨手にあったかどうかは定かではなく、脱落防止の紐を取り付けるなどさまざまな使用法があったことでしょう。

もう一つ重要な点は、柄自体の形状です。

蕨手刀のなかには柄頭に向かうにつれて極端に細く造形された柄を持つものがありますが、これは剣術における要諦の一つである「握り」を強く意識したものとも考えられます。

剣術ではすべての指に均等に力を込めて握るのではなく、小指にかける力を最大として人差指に向かうにつれて徐々に緩め、刀の角度は掌から少し斜めになるような手の内とするのがセオリーです。

このことによって斬撃の際にグリップが強く作用し、これを「手の内を利かせる」と表現することがあります。

柄頭に向けて細くなる蕨手刀のグリップは自然にこうした握りとなり、斬るにしろ突くにしろしっかりと小指側に力を込められる構造となっていたのではないでしょうか。

どのような武器でもその機能を最大限に引き出して使うための方法が経験的に最適化されていき、やがて「術」として定着するのは周知の通りです。

東北の長い戦で用いられた蕨手刀も、これを扱うための技術が確立されていった可能性は大いにあるといえるでしょう。

独特の柄の形状からは、そうした遣い手の身体操作を考えるヒントを感じられるのではないでしょうか。