【前編】最古級の刀工集団、奥州「舞草鍛冶」とは? 日本刀の発展に与えた影響を解説!

目次

はじめに

折れず、曲がらず、よく切れるという優れた機能性を追求してきた日本刀。

世界最高峰の鍛造技術として、今なお「武」のみならず「美」の点からも多くの人の心を魅了してやみません。

日本刀そのものは平安時代末期頃に出現した片刃で反りのある刀剣を指しますが、これを製作するのが「刀匠」や「刀工」、あるいは「刀鍛冶」などと呼ばれる専門の職能者です。

鍛造、つまり熱した鉄を叩いて成形するという豪快さと繊細さを併せ持つ特殊な技術と、鉄を扱うといういわば化学的な知見が必要とされる高度な匠といえるでしょう。

そんな刀鍛冶ですが、最古級の刀工集団が東北に存在していました。

現在の岩手県一関や平泉周辺を拠点にしていたとされる「舞草(もくさ)派」です。

実は日本刀の誕生からその発展に大きな影響を与えたと考えられており、その優れた作例が古文献で多々取り上げられています。

一方、現存する最古の舞草刀は鎌倉時代後期の作であり、舞草派の初期の作刀は詳細が分かっていないなど、歴史上のミステリーの一つでもあります。

本記事ではそんな謎多き東北の刀工集団、舞草派について見ていきましょう。

舞草派とは

まずは舞草派とはどういった刀工集団であったのか、現在判明していることを概観していきましょう。

最古の刀剣書に記される「舞草」の名

最古の刀剣書とされる著作は鎌倉時代末期の正和五年(1316)の『銘盡』といわれ、原本は見つかっていませんが後世の書写本がいくつか伝わっており、ここに舞草派の名が記されています。

有名な写本としては室町時代の応永三〇年(1423)の「観智院本」が知られており、これよりさらに古い観応二年(1351、北朝年号。南朝年号では正平六年)書写の「龍造寺本」が発見されていますが本記事では前者の観智院本の記載を参照します。

これによると四十二名の刀工を「神代より当代まで上手之事」として特筆しており、うち八名が奥州鍛冶、つまり舞草派の刀工である点が注目されます。

具体的な刀工名としては、

- 月山(がっさん)

- 諷誦(ふしゅ)

- 宝次(宝寿)

- 世安(としやす)

- 森房

- 幡房(もうふさ)

- 瓦安(まさやす)

- 鬼丸

の八工で、特に「月山」は現代でももっとも有名な銘の一つといっても過言ではないでしょう。

月山雄安国宗 室町時代・永正18年(1521) 出典:ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

古代より良質な鉄原料が採取されていた岩手県南地域

舞草派が活動したこの地域は古代より良質な鉄原料が採取できることでも知られており、日本刀誕生以前には「蕨手刀」という特徴的な鉄刀をエミシたちが振るったとされています。

蕨手刀は徐々に刀身の反りや柄の透かしを獲得し、これが長らく謎とされてきた日本刀の「湾刀化」をもたらす形態であると考えられるようになりました。

舞草派はこの蕨手刀の系譜をひく刀工集団であると考えられており、これには東北の「三十八年戦争」と呼ばれるエミシと大和との長きにわたる戦いが大きな影響を与えています。

戦いの日々は刀剣類の発達を促し、初期の日本刀としては宮廷警護を担った「衛府」の武官たちが佩用した「衛府の太刀」としての姿が確認されます。

武士たちのなかには奥州刀を好んで使う者も多く、東北に端を発する舞草派はこのように日本刀の誕生と普及に始祖的な役割を果たしてきたといえるでしょう。

舞草刀最古の作例と源氏重代の宝刀

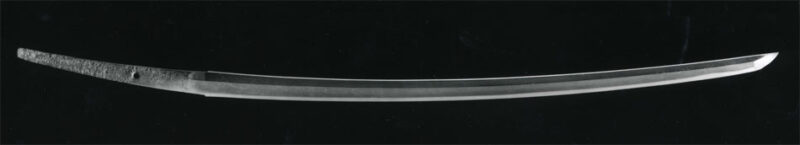

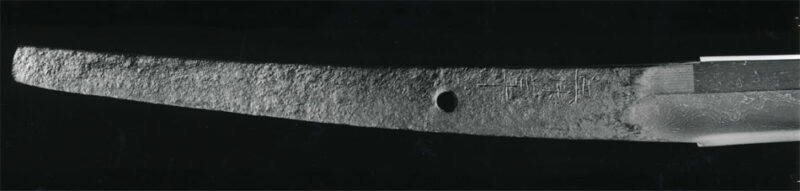

日本刀のルーツの一つといっても過言ではない舞草刀ですが、現存最古の作例は岩手県一関市の一関市博物館が所蔵しています。

「太刀 銘 舞草」と呼ばれる一振で、シンプルかつ豪壮な格調を感じ、柄に収まる芯の部分である茎(なかご)の「槌目仕立て」という処理が特徴的です。

槌とはハンマーのことで、刀は叩いて成形することからその叩打痕の残った茎の風情をもつものです。

残念ながらこれより古い舞草刀は見つかっていませんが、茎に「舞草」の二字銘を切ったこの太刀の存在感はある意味で別格の位といえるのではないでしょうか。

舞草刀と武家の棟梁・源氏の関係

もう一点特筆すべきは、舞草刀と武家の棟梁・源氏との関係です。

源氏重代の宝刀といえば「髭切(ひげきり)」が有名で、『平家物語』「剣巻」によると源氏の始祖ともいわれる源満仲が筑前に住む唐国の匠に打たせた太刀の一振としています。

もう一振は「膝丸」と呼ばれる太刀ですがこれらの伝承は文献によって異なり、一様ではありません。

「髭切」の名の由来は11世紀初めの奥州の戦い(前九年の役)でこの太刀を振るった源義家が、捕虜千人の首を打ったところ髭まで両断したことによると説明されています。

この髭切について平家物語では唐国の匠が製作したことになっていますが、同じ軍記物語である『平治物語』では、

奥州の住人に文寿といふ鍛冶の作也

と記されています。

また、『銘盡(観智院本)』の大宝年中の項には、

文寿 むつの国住人けんしちう代ひ□き□という太刀のつくりなり

とあるのを認められます。

「むつの国」は「陸奥」、つまり奥州のことで「けんしちう代」は「源氏重代」のため、「ひ□き□」はおそらく「ひけきり(髭切)」のことと推測することが可能です。

そしてこの「文寿」とは同書で奥州の名工として挙げられた「宝寿」の父であるとされる刀工を指しています。

奥州宝寿 鎌倉時代・13世紀 出典:ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

したがって、源氏の宝刀を舞草派の鍛冶が製作したという伝承が物語中に見られる点が注目されるでしょう。

これに関連して『銘盡』の「剣作鍛冶前後不同」の項では髭切の作者を「諷誦(ふしゅ)」であるとも記しています。これも同書の名工として列せられた一人であり、国文学者の渡瀬淳子はその音と表記から「諷誦(ふしゅ)」を「文寿(もんじゅ)」と同一人物とする説を提唱しています。

一方では、大和の傘下に入ったエミシを「俘囚(ふしゅう)」といったことから、この語意との関連を指摘する声もありますが詳らかではありません。

『銘盡』は時代ごとに分けて刀工を紹介していることと、それぞれに異なる伝承が混在している点に注意が必要ではありますが、いずれにせよ当時の武士、とりわけ中心的な地位にあった源氏にとっても奥州刀が特別な位置付けをされていたことがうかがえます。

刀剣書や物語にみる舞草刀の切れ味

舞草刀、つまり奥州刀が源氏をはじめとした武士たちに愛用されたことを見てきましたが、なぜそれほどまでに支持を受けたのでしょうか。

そのもっともシンプルかつ根源的な理由は、やはり鋭い切れ味にあったのではと考えられます。

この場合にいう切れ味とは当然ながら強靭さを踏まえた武器としての性能を示しており、高い切断力と耐久性とを兼ね備えることは激戦の日々における切実なニーズだったことが想像されます。

前述した「諷誦(ふしゅ)」という舞草派の刀工が源氏の宝刀・髭切の作者であるという別伝承には既に触れたとおりですが、この作刀について興味深い記述をご紹介しましょう。

室町時代後期の刀剣書で享徳元年(1452)の奥書がある『鍛冶名字考』に、以下の内容が記されています。

諷誦 平家ニ小烏ト云太刀作者也コノ小烏ハカマクラノ法華堂厨子ニコレヲヲサメラル又切居ト云太刀ノ作者トモ云ヨロイ武者ヲキリスヘケルユヘニキリスヘト名付タリ又源氏重代ノヒケ切ノ作者シラスト云ヘトモ実ニハ諷誦之作ト云々

大まかに意訳すると、

「平家の小烏という太刀の作者である。小烏は鎌倉の法華堂厨子に納められている。また、「切居」」と呼ばれる太刀の作者でもあるといい、鎧武者を切り据えたことによりそう名付けられた。また、源氏重代の宝刀・髭切の作者は不詳だが実は諷誦の作ともいわれる」

といった内容で、舞草刀の切れ味と諷誦についての説話です。

ここでは諷誦作の太刀がおそらく武者を鎧ごと切断したことから、「きりすえ(切据)」なる号を与えられたことが語られています。

諷誦の凄まじい切れ味を示したエピソードではありますが、現実問題として鎧武者を装甲の上から斬ることは可能なのでしょうか。

この問題は古来武士の間でも度々取り沙汰され、戦のうえでも重要な課題として議論されてきたことがうかがえます。

結論からいうと歴史上、いわゆる「兜割り」に成功した例があるように刀と甲冑の性能差や斬り方によっては不可能ではないと考えられるでしょう。

そのため太刀はより強く鋭く、鎧はより頑丈にと相互に高めあう形で発展していった側面があります。

もちろん鎧に用いられていた鉄素材の剛性が劣っていたなど、その瞬間におけるさまざまな諸条件があったことは想像に難くありません。

しかしながら防御を無効化するほどの切れ味を誇る太刀が希求されたであろうことから、こうした現象が伝説となって語り継がれたとしても不思議ではありません。

ちなみに平家の宝刀・小烏丸は江戸時代初期に本阿弥光悦が調査した際、伝説上の初期の刀工とされる「天国(あまくに)」の銘があったとされますが現存品は無銘です。

さらに小烏丸の刀身半ばから先が諸刃の剣になっている特徴的な構造は「鋒両刃(ほうりょうじん/きっさきもろは)造り」といい、この太刀の名から「小烏造り」ともいいますが、舞草刀の源流である蕨手刀の中には他の古代刀同様に鋒両刃造りのものが確認されることが印象的です。

軍記物語『義経記』にも登場する舞草刀の切れ味

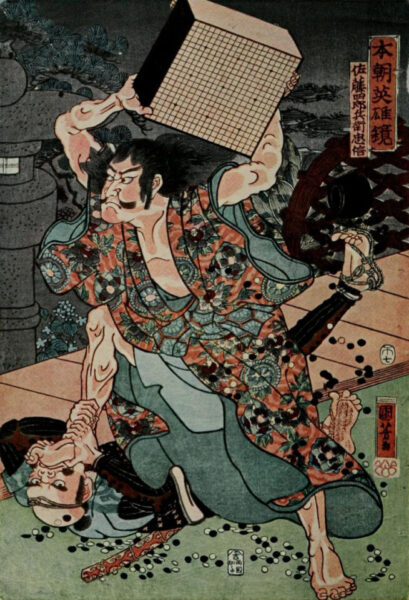

また、軍記物語の『義経記』の巻第六、「忠信最期の事」でも舞草刀の切れ味を描写したシーンが登場します。

これは源義経の重臣・佐藤忠信が囮となって主を逃す段で細部は史実と異なりますが、最期の自害に用いるのが舞草刀です。

以下は『義経記』における該当部分の抜き出しです。

あはれ刀や、舞房に誂へて、よく作れ、よく作れと言ひたりし効あり。腹を切るに少しも物の障る様にもなきかな

ここにある「舞房」とは10世紀半ばころの刀工「舞草猛房」のこととされ、先に述べた『銘盡』で挙げられた奥州刀の名工のうち「森房」や「幡房(もうふさ)」などよく似た語感の銘が思い起こされます。

忠信の台詞からは舞草の刀工に入念にオーダーメイドした刀により、切腹する際にもほとんど抵抗を感じないほどの切れ味を誇ると称賛していることが分かります。

舞房と忠信の年代は合致しませんが、銘を継承した刀工が数代にわたって存続した可能性は充分にあるでしょう。

『義経記』は南北朝時代~室町時代初期ごろの成立と考えられていますが、その時代においても源平合戦の頃に遡って舞草刀の切れ味を称揚するほど、非常に名高い業物と認知されていたのではないでしょうか。