青森県南部のお盆は一味違う!背中あてと四十八灯篭が彩る夏の風景

目次

青森県は津軽、下北、南部の三つの地域に分けられます。その中でも南部地方は、古くから港と山里を行き来する人や物でにぎわい、岩手や下北の文化も自然に混ざり合ってきました。そんな土地のお盆の過ごし方は独自の進化を遂げ、供物や灯り、舞といった形で先祖を迎える独特な習わしが残っています。

今回はそんな青森県南部地方のお盆の風習を紹介したいと思います。

南部ならではの個性あふれるお盆の風習を紹介

青森県南部地方のお盆は、ちょっと個性的。港町の賑やかさと山里の穏やかさ、そして岩手や下北の文化が入り混じった土地柄。同じ青森県でも、津軽とはまた違う風習が今も息づいています。

そんな南部地方のお盆の風習はこちら。

- 背中あて

- 四十八灯篭

- 鶏舞

どれも先祖を想う気持ちが形になった、地域の誇りともいえる風習です。ここからは、それぞれの意味や由来、そして今も続く姿を詳しく紹介していきます。

先祖を想う優しい気持ち”背中あて”

“背中あて”とは?

南部地方のお盆に欠かせない供物のひとつ「背中あて」は、もち粉や小麦粉で作られた平たい食べ物です。きなこをまぶして仏壇や盆棚に供え、ご先祖様があの世へ帰るときに「たくさんのお土産を背負っても背中が痛くならないように」という願いを込めます。紐や飾りが付き、結ぶ紐までもちで作ることも。現在では購入もできますが、家庭で作る風習を守る地域もあります。

背中あてが生まれた背景

南部地方は海からの冷たい風「やませ」による冷害で稲作が難しく、小麦や雑穀を使った食文化が発展しました。南部せんべい、すいとん、ひっつみなど、小麦粉を使う料理が日常的。

背中あても、こうした小麦文化から生まれたと考えられます。米ではなく小麦で作られる供物には、先祖を想う気持ちと、この土地ならではの暮らしの知恵が込められています。

四十八灯篭が灯す幻想的な夜

南部地方のお盆行事の一つである「四十八灯篭」は、初盆から3年間、48本のろうそくを灯す独特な迎え火です。岩手県北部にも残る風習で、新米の仏さまが迷わず家に帰ってこられるよう、親族や近所の人々がろうそくに灯をともします。ろうそくの立て方は宗派や地域、家庭によってさまざま。

ただ、48本ものろうそくが消えるまで火の番をするのは大変かもしれませんね。

四十八という数字の意味

この“48本”という数は、阿弥陀如来がまだ法蔵菩薩だったころに立てられた「四十八願」に由来しています。新仏が道に迷わず安心して帰ってこれるように願いを込めた、やさしく温かな祈りの灯りとして今も受け継がれています。

鶏舞が響かせる勇壮な祈り

鶏舞とは?

鶏舞は、南部地方や岩手北部に伝わる念仏踊りの一つです。烏帽子のような「鳥甲(とりかぶと)」をかぶり、鶏の動きを思わせる跳ねや足踏みを太鼓やしょうの音に合わせて行います。かつては盆の入りに墓地や寺で舞い、先祖の霊を慰める「墓念仏」として親しまれてきました。地域ごとに衣装や所作が異なり、その土地ならではの舞が残る伝統芸能です。

鶏舞とお盆の結びつき

南部地方や岩手北部では、お盆になると集落の広場や墓地に鶏舞の一行がやってきます。太鼓やしょうの音が近づくと、人々は外に出て見物し、子どもたちはその音と動きに心躍らせます。

もともとは墓地や寺で先祖を慰めるための舞でしたが、今では地域の祭りや集会でも披露され、世代を超えて受け継がれる夏の風物詩。お盆に響く太鼓の音は、先祖と今をつなぐ合図のようです。

Information

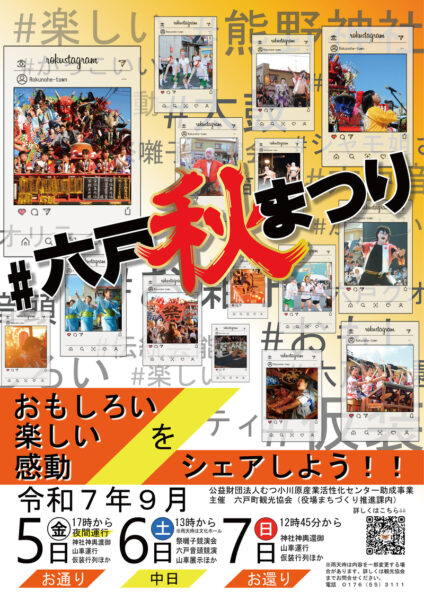

- 名称:六戸秋まつり

- 開催期間:令和7年9月5日(金)~9月7日(日)

- 開催場所:中心市街地など(町包括支援センター付近)

- WEBサイト:六戸町(六戸秋まつり)

六戸秋まつりポスター

まとめ

南部に伝わるお盆の風習は、どれも静かに祈るだけでなく、先祖を想う南部地方ならでは優しさが現れています。供え物のやさしさ、灯りの幻想的な美しさ、舞の迫力は、世代を越えて受け継がれる夏の景色。岩手や下北の文化とも交わりながら育まれたこの風習は後世に伝えていきたいですね。