【中編】最古級の刀工集団、奥州「舞草鍛冶」とは? 日本刀の発展に与えた影響を解説!

目次

全国各地へ影響した舞草派の刀工

舞草刀・奥州刀が高い評価と信頼性を獲得したことをみてきましたが、実は本拠地と考えられる舞草地域で刀工たちが活動を続けたわけではありませんでした。

それには東北で権勢を誇った奥州藤原氏が源頼朝によって滅ばされた文治五年(1189)の「奥州合戦」が関係していると考えられています。

舞草派に代表される優れた奥州鍛冶たちは、鎌倉幕府の発足と前後して政権中央や全国各地の刀剣産地へと引き抜かれていったことが想定されているのです。

たとえば鎌倉に誕生した武家政権では、当地において優れた刀剣を生産するための体制が整えられていき、これにより各地から集められた刀工たちの技術的融合を経て古刀が完成していったともいわれています。

こうした動きは実際には鎌倉時代後期の13世紀末頃とされていますが、その流れにおいて舞草派などの奥州鍛冶も招聘された可能性が指摘されています。

鎌倉のある相模の国で生まれたこの作刀流派を「相州伝」といい、時代は少し下りますが日本刀の代名詞ともいわれる「正宗」が代表的な刀工として知られています。

ここで相州伝を含む「五箇伝」という刀工の五代流派について概観しておきましょう。

舞草派はこれに列しているわけではありませんが、その一部に影響していることが分かっているため刀剣史の流れにおいて避けて通ることはできません。

五箇伝とは、以下の流派の総称です。

- 大和伝

- 山城伝

- 備前伝

- 相州伝

- 美濃伝

それぞれ刀工が活動した地域(国)の名を冠した呼称で、時の政権が拠点とした場所であったり刀剣製作に適した地であったり、需要に適った立地であることが認められます。

各流派について大まかに説明しましょう。

五箇伝「大和伝」

「大和伝」は最初に都が置かれた奈良の地で平安時代~鎌倉時代にかけて隆盛し、五箇伝のうちでは最古の刀工流派です。

深い反りを持つ刀姿に特徴があり、先にも触れた平家重代の宝刀・小烏丸の作者とされる「天国(あまくに)」は伝説上ともいわれる大和伝の刀工です。

小烏丸を舞草鍛冶が打ったという異伝についても前述したとおりですが、エミシが振るった蕨手刀が正倉院御物として伝わっており、その製作には大和の刀工が関わった可能性が指摘されています。

(以下画像は江戸時代の小烏丸模造)

太刀 銘 小烏丸模/天保十四年氷心子秀世 出典:ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

五箇伝「山城伝」

「山城伝」は平安時代~鎌倉時代にかけて隆盛した京都の刀工流派で、もっとも長く都が置かれた土地らしく優美な刀姿に特徴があります。

著名な刀工としては天下五剣の一振りとして名高い「三日月宗近」の作者である「三条小鍛冶宗近」が挙げられるでしょう。

京は東北とも古代より流通経路が開かれており、平安期には舞草鍛冶の「光長」が三千振の太刀を朝廷に献上したという古記録が残されています。

この数字が史実であるかどうかはともかくとして、奥州刀が朝廷警護の武士たちに愛用されたことからも、山城伝に少なからぬ影響を与えたと考えるのが自然です。

太刀(名物 三日月宗近) 平安時代・10~12世紀 出典:ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

五箇伝「備前伝」

「備前伝」は平安時代~室町時代にかけて岡山県で隆盛した、最大派閥の刀工流派とされています。

特に戦国武将に好まれた豪壮で実戦的な太刀姿が印象的で、著名な「長船(おさふね)」をはじめとして備前刀といえば一種のブランドとしても浸透していたといえるでしょう。

さらに室町期の日明貿易では主要な輸出品目の一つとして備前刀が採用され、高品質な刀剣の大量生産を可能とした流派でもありました。

また、古備前の名工として知られる「正恒(まさつね)」の父である「安正」は、実は舞草派出身の刀工であったことが伝わっています。

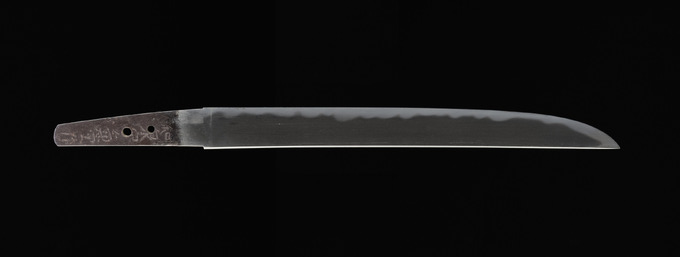

太刀 古備前正恒 平安時代・12世紀 出典:ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

このことから、平安時代後期という極めて古い段階から備前伝は舞草派など奥州刀の技術的影響下に発展してきたことがうかがえるでしょう。

五箇伝「相州伝」

「相州伝」は既に触れたとおり相模国、現在の神奈川県で鎌倉時代~南北朝時代に隆盛した刀工流派です。

日本刀の完成形とも例えられる作刀技術の確立は、各地の名工を招聘しての工夫研鑽の到達点といって過言ではないでしょう。

刀姿としては反りが浅く重ねは薄いという鋭さが特徴ですが、そうした薄刃であっても剛性を損なわない高い技術をもっていたともいえるでしょう。

著名な刀工としては「五郎入道正宗」が挙げられますが、鎌倉幕府が置かれた相模国には舞草派の鍛冶たちも集団移住させられたといい、作刀に影響を与えたと考えられています。

刀 無銘 正宗(名物 観世正宗) 相州正宗 鎌倉時代・14世紀 出典:ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

五箇伝「美濃伝」

「美濃伝」は南北朝時代~室町時代の岐阜県で隆盛した刀工流派で、五箇伝のうちではもっとも新しい集団です。

岐阜といえば京の都にも東海地方にも至近であり、戦国時代の激戦地に隣接する事情から刀剣が発達しました。

始祖は大和伝と相州伝の系統であり、その合作たる古品質な刀剣は現代でも「関」のブランドとして著名です。

よく知られる刀工としては「兼定」や「孫六兼元」などが挙げられ、その命脈は幕末にも続いていました。

美濃伝の生まれた背景から直接的な舞草派の影響は不明ですが、少なくともその元となった大和伝・相州伝のルーツにつながる可能性があるといえるでしょう。

短刀 銘 和泉守兼定作 室町時代 16世紀 出典:ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

後鳥羽院の「御番鍛冶」に並ぶ舞草刀

刀剣の銘、すなわちブランドとしての製作者名は品質を推し量る重要な情報の一つですが、書簡形式の教科書的な書物である「往来物」にも記載されるようになっていきます。

康暦二年(1380、北朝年号。南朝年号では天授六年)の『新札往来』でも当時の名工たちが列記され、興味深いことにそこに「舞草」の銘も見受けられるのです。

少し長いですが、以下にその前後の部分を抜き出してみましょう。

太刀刀之身、昔之天国以後、得其名鍛冶、雖覃数百人ニ、紀新大夫舞草・中比後鳥羽院ノ番鍛冶・御製作者、以菊為銘。此外、粟田口・藤林・国吉・吉光以下又三條小鍛冶・了戒・定秀・千住院・尻懸・一文字・仲次郎。此等ハ大略其振舞如ク剣ノ候。御所持候者、少々可拝領ス候。

ここでは伝説上の刀工とされる大和の天国(あまくに)以後の名鍛冶として、その筆頭に「紀新大夫」「舞草」の名が挙げられていることが注目されます。

舞草は当然ながら奥州鍛冶を指す刀工であるとして、「紀新大夫」とは誰のことなのでしょうか。

紀新大夫は「きしんだゆう」あるいは「きのしんだいふ」と読み、後鳥羽院が集めた月替わりで作刀する集団「御番鍛冶」の一人である「豊後国行平(ぶんごのくにゆきひら)」その人のことです。

行平といえば細川幽斎から烏丸光広に贈られ国宝にも指定されている「古今伝授の太刀」の作者として知られる、豊後国(現在の大分県あたり)の名工です。

太刀 銘 豊後国行平作 平安~鎌倉時代・12~13世紀 出典:ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

行平については来歴に不明な点も多いため詳しくは分かっていませんが、駿河国(現在の静岡県中部あたり)に生まれ、諸国を流浪して作刀修行をしたり源平合戦の余波で遠流の憂き目にあったりといった激動の人生を送った刀工とされています。

そのうえで後鳥羽院直属の御番鍛冶に任命され、月ごとに作刀する匠たちのうち四月担当の一人になったと伝わります。

紀新大夫の名の由来は父が名工・紀定秀であったという説もありますが、行平が作刀していると人に変化した鬼や、鬼の化身かと思われる童子が相槌を務めたという伝説があり、これにより「鬼神大夫(きしんだゆう)」を称したともいわれています。

また、興味深いことに行平の妻が舞草派刀工の娘であったという伝承も存在するといい、もしこれが事実であれば『新札往来』に紀新大夫と舞草の名が連なっていることにも得心がいくのではないでしょうか。

そもそも不確かな伝承であることはともかくとして、全国各地の刀工集団に影響を与えたと考えられる舞草派が、行平との接点があったと考えるのはけして不自然ではないでしょう。

そうであれば妻の父である舞草鍛冶からその技を学び、自身の作刀技術に反映させていったという物語が想定されます。

もちろん真実は未だ詳らかではありませんが、日本刀のルーツともいわれる舞草刀の壮大な影響を思わせる記述の一つです。