【八郎潟干拓の歴史①】日本第2位の広い湖が広大な田んぼになった【秋田県大潟村】

目次

2,000年前に今の姿の原型ができた男鹿半島

男鹿半島が今の形になる前、周辺の大地は氷河時代の約2万年前に一度海の底から地上に姿を現しました。北半球や南極の氷が増えることによって海面が下がり陸地になったのです。やがて氷河時代が終わると海面は上昇しはじめ、6,000年ほど前には沖の小さな島を除いて再び海の中に沈んでしまいました。6,000年前というと縄文時代の後期ですが、この頃が地球の気温が最も高かった時期で、海面は今より2~3mも高かったといわれています。

地球は約4,000年前に再び冷えてきます。そのため、海面が少しずつ下がって、沖にあった島(男鹿島)がどんどん大きくなり、本土との間が狭くなってきます。北は米代川(よねしろがわ/河口部は能代市)、南の雄物川(おものがわ/河口部は秋田市)が運んできた砂で砂嘴(さし/水流で運ばれた砂などでできた細長い高まり)が発達し、2,000年前頃には男鹿島と本土が陸続きになってしまいます。男鹿半島の誕生です。

川の流れが砂を運んでできあがった八郎潟

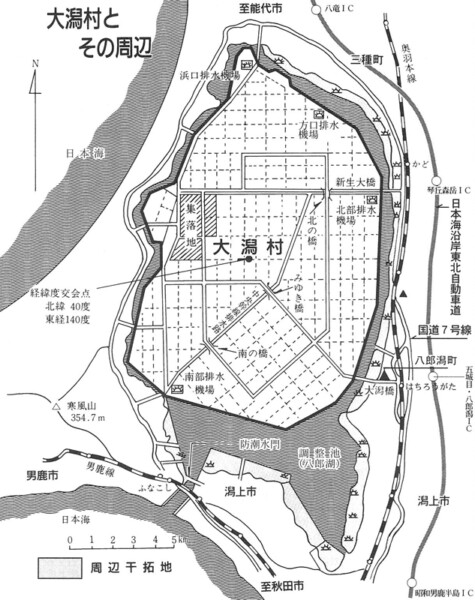

半島になった男鹿ですが、砂嘴の内側には浅い海水域が残りました。八郎潟です。水深は深いところで4~5m位しかありませんが、面積は約2万2,000ヘクタール(220平方キロメートル/東西約12km・南北約27km)で、琵琶湖に次いで日本第2位の広さがありました。

八郎潟は魚介類の宝庫。干拓で消えてしまった伝統漁法

八郎潟は汽水湖であることから、多くの魚類が棲み昔から漁業が盛んでした。冬に全面氷結した湖の厚い氷に穴をあけ、そこに網を入れて魚を捕る“氷下漁(こおりしたりょう/氷下漁業)”が冬の風物詩でした。

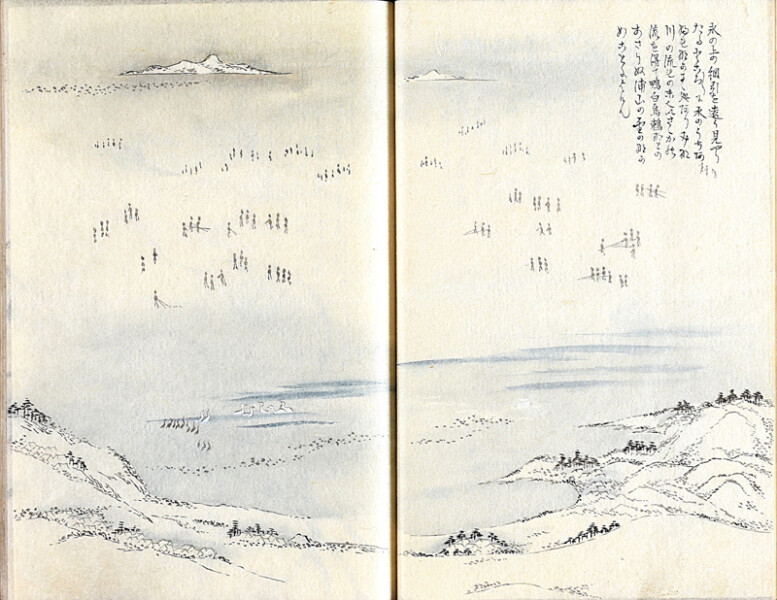

“氷下漁”は江戸時代以前より続いている伝統漁法で、江戸時代の紀行家菅井真澄は、その著書『氷魚の村君(比遠能牟良君/ひおのむらぎみ)』の中で詳しい図絵を残しています。

広大な八郎潟の海水をくみ出し田んぼに。何回も計画された干拓事業

耕地面積が少なく、しかも冷害で米不足に悩むことの多い男鹿地方の人々にとって、水深が浅い八郎潟の農地化は昔からの願いでした。八郎潟の一部を埋め立てて農地化することはかなり古くから行われていたようですが、江戸時代後期には、秋田藩の役人で秋田の開拓の父と呼ばれる渡部斧松(わたべおのまつ)が八郎潟疎水計画を立案し、大規模な農地化に取り組んでいます。1822年から1826年にわたって行われた八郎潟疎水計画では、八郎潟沿岸を埋め立てて20ヘクタールの農地化を完成させたといわれています。

江戸時代から明治時代に変わってからも八郎潟全体を農地にする計画が何度か立ち上がりました。

1872年(明治5年)、初代秋田県令(知事)に任命された島義勇(しまよしたけ)は八郎潟開発計画を発表し、一般住民からの寄付を募ったり、東京に出向き政府の要人大久保利通(おおくぼとしみち)に計画書を提出したりしたのですが、計画は実現しませんでした。

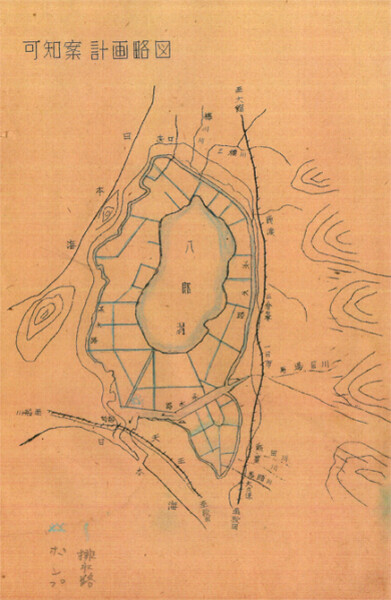

1923年(大正12年)には当時の農商務省(現在の農林水産省と経済産業省の機能を併せ持った国務機関)の可知寛一(かちかんいち)らが八郎潟土地利用計画を作成、国家事業として現地調査などの準備を進めていましたが、これも予算の関係で見送られてしまいます。可知案は、干拓(かんたく)によって八郎潟の5割強を農地にするというもので、残りの湖は干拓地の中央部に残存湖として残し、農業用水や洪水対策の調整池などに利用する計画でした。

昭和に入り、10年代には八郎潟を工業用地に利用する金森案や可知案を改変した師岡(もろおか)案が計画されましたが、太平洋戦争の勃発でいずれも立ち消えになってしました。

第2次世界大戦後、オランダの技術協力で実現した八郎潟干拓

第2次世界大戦での敗戦は日本に大食糧難をもたらしました。米の大増産が急務で、国は諫早湾(長崎県)や印旛沼(千葉県)などの干拓事業を推進します。八郎潟もその中に含まれ、現在に近い形の狩野案が示されましたが、地元漁民の反対や事業費の関係で着手まではできませんでした。しかし、その夢は敗戦処理という政治情勢から実現への道筋が見えてきたのです。

日本は、連合国(United Nations)側の諸国との対応に苦慮します。各国とは領有地や賠償問題など数多くの問題を抱えながら、1951年(昭和26年)9月8日、アメリカのサンフランシスコで『サンフランシスコ講和条約』が締結されます。その交渉過程でオランダからの講和条件のひとつとして“オランダの技術を日本で活用しろ”との提示がありました。

日本政府としてはオランダからの技術で選択するものがなく困っていましたが、オランダが干拓の先進国と気づいた建設省(現国土交通省)の職員下川辺淳(当時26歳、後の国土事務次官)が、“八郎潟の干拓はオランダの技術があれば可能”と当時の吉田茂首相に提案したのです。これが実現不可能とみられていた八郎潟干拓が実現に向かって一気に動いた瞬間でした。

国土の2割が干拓によって生み出されたオランダ

オランダは13世紀頃から盛んに干拓が行われ、国土を拡大していました。国土のほとんどが平坦な土地で、西側は北海に面しています。海岸線は海水面とほとんど同じ標高のため、古代より海水の浸食作用や嵐などによる浸水に悩まされてきました。なんとか浸水を止め、さらに国土を増やす方法として考えられたのが“干拓”でした。

水を抜いて新たな土地を造り出す方法として考えられるのが、“埋立(うめたて)”と“干拓”です。“埋立”はその字の通り“新たな土砂などで穴や海岸、池などを埋める”ことで、基本的にもとの水面より高く土砂を盛り上げます。これには大きな土地を造るのに膨大な土砂が必要です。

一方“干拓”は、水を抜くだけで、出てきた土地をそのまま利用します。水を抜くだけなので“埋立”より簡単なようですが、問題は新たな土地が水面より低いということです。頑丈な堤防と万が一の時の排水設備には豊富な経験と技術力が必須となります。 オランダの場合は面している海が浅かったことと、埋め立てるには運んでくる土砂が圧倒的に足りなかったため、“干拓”が選ばれました。当初は少しずつ始まった干拓事業ですが、その後20世紀までの700年間でなんと8,100平方キロ(オランダ国土の約20%。琵琶湖の約12倍)もの土地を新たに造り出し、その経験と技術力は飛び抜けて優れたものでした。

オランダの専門家ヤンセン教授らによって作られた干拓計画

日本でも干拓は古くから行われていました。有明海では飛鳥時代に干拓が始まったといわれ、全国各地で干拓によって農地が広げられてきました。しかし昭和の半ばになっても、八郎潟のような大規模な干拓事業は経験がなかったのです。

「サンフランシスコ講和条約」が締結され、日本から技術者たちがオランダに留学します。1954年(昭和29年)にはオランダから干拓事業の専門家、ピーター・フィリップス・ヤンセン教授らが来日し、本格的に八郎潟干拓計画がスタートしました。

八郎潟干拓は八郎潟を生活の糧とする漁業者の協力で実現

八郎潟は古来より大変水産資源の多い湖で、終戦後には約3,000世帯2万人もの人々が漁業で生活の糧を得ていました。漁師にとって八郎潟の干拓はまさに死活問題。もちろん大反対運動が巻き起こったのです。

食糧自給のためにどうしても農地を増やしたい農林省(現農林水産省)や秋田県は、反対派の漁業者と粘り強く折衝した結果、1957年(昭和32年)8月には妥協が成立し、その年の12月に「八郎潟干拓事業に伴う漁業補償問題の実施に関する覚書」が調印されました。漁業補償には総額16億9000万円を支払うことで合意、干拓事業が本格的に着工されたのです。

干拓完了まで20年。新たに出現した大地は山手線内側の2.5倍

八郎潟の80%を農地化するという干拓事業は、まず始めに延長約52kmになる堤防造りから始まりました。堤防が完成すると堤防内側の水を強大なポンプを使って堤防外に排水します。1964年には大潟村が発足し、その後1966年(昭和41年)排水が完全に終了したのです。その後農地化を始めさまざまな工事を経て、1977年(昭和52年)3月に国営八郎潟干拓事業は完了しました。干拓された面積は約15,666ヘクタール(約157平方キロ)で、そのすべてが大潟村に属しています。

大潟村<Information>

- 所在地:秋田市南秋田郡大潟村

- 電話番号:0185-45-2111

- 参照

(「八郎潟干拓の歴史2」へ続く)