盛岡~宮古間のローカル鉄道と路線バスが40年間の競合から共存へ!【岩手県】

目次

岩手県の県都・盛岡市と三陸の中核都市・宮古市の間を結ぶ公共交通機関、JR東日本の「山田線」と国道106号を走る岩手県北バス「106(ひゃくろく)特急・急行バス」は45年間にわたり競合してきました。

その2つの公共交通機関の間で今、互いに協力して共存しようとする動きが出ています。

JR山田線の切符でバスにも乗れる実験が、2024年4月1日から2025年3月31日までの1年間実施される事になり、開始からここまで2ヶ月近くが経過しました。

この記事では実証実験に至るまでの歴史と経緯や、実証実験の詳細と将来の展望などについてご紹介します。

JR山田線 ~ローカル線の「東の横綱」は超赤字路線~

開通当初は盛岡市から宮古市を経て山田町を結ぶ路線であった事から命名され、その歴史は1920年に岩手県出身の原敬が首相になった際に建設が決まった事から始まります。

1935年までに開業にこぎつけて1939年には山田町からさらに先の釜石市まで開通し、釜石製鐵所や釜石鉱山の鉄や資源を東北本線まで直結で運ぶ鉄道路線として人員と貨物の輸送に貢献しました。

しかし、太平洋戦争後に花巻市と釜石市を結ぶ釜石線が開通すると、岩手内陸と釜石市を結ぶ貨物輸送のメインルートとしての座を奪われてしまいます。

東日本大震災からの復旧

2011年3月11日の東日本大震災によって、沿岸を走る宮古~釜石間は全線55.4kmのうち21.7kmが津波により浸水して全線路の1割が流され、4つの駅と鉄橋6ヶ所が壊滅し、10ヶ所の盛土が崩れました。

この復興が困難であるとして一時はBRTの導入が検討されますが、三陸沿岸を南北に走る国道45号線に両市を結ぶ路線バスがすでにあり、地元から鉄道の復活を望む声が強く上がったことで鉄路復興に動きます。

被災路線を三陸鉄道へ譲渡

2014年にJR東日本は、210億円の復旧費用のうち140億円を負担して線路や駅舎を復旧したうえで、三陸鉄道と被災路線上の4市町村に無償で経営を譲渡することを発表しました。

これによって山田線は盛岡市と宮古市をつなぐローカル路線となり、これまで宮古市以北と釜石市以南の2つの路線に分かれていた三陸鉄道は久慈市から釜石市まで一本の路線としてつながることになったのでした。

JR山田線の現状

全区間直通の列車は少なく、平日は2往復(閑散期は1往復)しかありません。

土曜・休日は「快速リアス」が運転されますがそれでも4往復で、「さんりくトレイン宮古」が運転される場合でも1日5往復の閑散としたローカル線です。

そのほか盛岡駅~上米内駅間、川内駅~宮古駅間、茂市駅~宮古駅間で、通学通勤用の区間列車が運行されています。

岩手県北バス「106急行バス」 ~モータリゼーションが産んだ新たな交通手段~

盛岡市と宮古市とを結ぶ国道106号(閉伊街道)を走る路線バスとして、「106急行バス」との愛称で1978年(昭和53年)11月1日より運行が開始され、1987年には「106特急バス」が登場しました。

戦後の車社会の発展により国道106号が走りやすく改修された事が契機となり、岩手県北バスが「列車より速く、マイカーより快適」というコンセプトで運行を始めた路線バスです。

リクライニングシートで冷暖房完備に車内テレビ設置という最新型の観光バス車両が使われ、鉄道と同程度の料金設定と相まって、快適さと利便性でJR山田線の利用客を奪っていきます。

また、宮古からさらに山田まで走る急行バスが2往復運行されています。

鉄道VSバス、その競合の歴史

「106急行バス」は快適なだけでなく、当時盛岡駅発着のブルートレインや夜行列車などに接続する便を設定し、乗客が多いと車両を増やして乗車を保証するなどのサービスを展開しました。

また、飲食店などとタイアップしたラッピングバスや東北新幹線が開通した後も同様のサービスを続け、その利便性の良さから利用客は増えていきます。

そして、2021年4月1日に宮古盛岡横断道路の復興支援道路区間が全線開通したことで、所要時間が約40分短縮され、「106急行バス」の盛岡~宮古間は2時間15分ほどに短縮されました。

これはJR山田線普通列車の約2時間30分よりやや短く、さらに「106特急バス」では1時間40分となり、より短時間で盛岡~宮古間をつなぐ重要な公共交通機関となりました。

2024年5月時点で、バスは毎日特急7往復と急行5往復(土曜・休日は特急7往復と急行3往復)が運行されていて、便数で圧倒的に山田線を上回り山田線の運命は風前の灯との声が上ります。

共存の可能性を探る実証実験とは?

今回の実証実験は、2024年4月1日より盛岡~宮古区間の有効なJR切符(定期券、回数券も可、青春18きっぷなどおトクな切符を除く)で、バスに乗車できるというものです。

それぞれの運賃形態はそのままのため、2024年5月時点でJRが1,980円であるのにバスは2,000~2,200円なので、JRの切符を買えば最大220円得します。

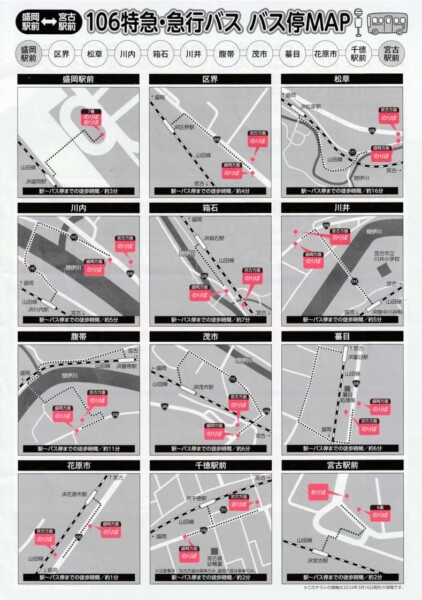

またJRの盛岡~宮古間が101kmを超えるため途中下車が可能でバスにも適用され、共用区間のバス停では運転手に切符を見せれば途中下車・乗車ができますが、盛岡~区界(くざかい)間のバス停での途中下車・乗車はできません。

また、バスの乗車券でJRには乗車できず、バスに途中乗車する場合はバス路線料金が適用されます。

実証実験で考えられる鉄道とバスそれぞれのメリットとデメリットとは?

盛岡駅などで配布されているチラシには山田線と「106特急・急行バス」の両方を合わせた時刻表が掲載されていて、両社の負担なしに増便された形になっています。

便数を増やせば利用客の利便性が向上し、自家用車で移動する客を呼び込むには大きなメリットですが、今回の実証実験ではJRの切符のみが対象です。

そのため岩手県北バスはむしろ減収になるのではとの見方もあります。

しかし、近年はバスにとって時間短縮につながった道路の完成によって、バスの乗客も減りつつあるほか、2024年問題による運転手不足は岩手県北バスも例外ではありません。

運転手不足によりこの先減便される可能性は否定できず、収益が上った山田線が増便されれば互いに補い合うことができるとの見方もあります。

Information

- JR東日本公式サイト

- JR東日本ニュース(山田線における利便性向上を目的とした実証実験の実施について

- 岩手県北バス公式サイト

- JR山田線乗車券での106特急・急行バス乗降について(岩手県北バス公式サイト)

まとめ

全国でも珍しい、ほぼ同一の路線を走る鉄道とバスの共存実証実験が始まりました。

ローカル線好きの鉄道ファンの間で「東の横綱」とされるJR山田線は、乗客の減少が激しく超赤字路線となり存続の危機に立たされていますが、この実験の結果によっては岩手県北バスとの共存の道が開けるかもしれません。

日本各地でJRの赤字路線が次々に廃止されていますが、「鉄道を失った地域は衰退する」という言葉があります。

これまでにも多くのローカル線を廃止した岩手県には、山田線をはじめ赤字路線がまだたくさんあり、この言葉が真実ならばそれらを廃止すれば、さらに県の人口が減る恐れがあります。

山田線を守るため、この実証実験が良い結果をもたらすことを願ってやみません。

次回の記事ではこの、盛岡~宮古間のローカル鉄道と路線バスの共存共栄を図る実証実験に実際に参加してみた記事をご紹介します。

利便性はどうか?共存共栄はできるのか、より現実的な情報を皆様にお届けします。