幻の無声映画『黎明の郷』とは― 大正14年に制作された失われた地方映画の実像に迫ります ―

目次

日本映画がまだ無声だった大正時代、全国各地で映画制作が行われ、地方都市でも移動上映や教育映画が盛んに実施されていました。そうした時代背景の中で制作された映画のひとつが、『黎明の郷(れいめいのさと)』です。

この映画は現在、フィルムや台本が残っておらず、「ロスト・フィルム(失われた映画)」として扱われています。しかし近年、研究者や地域の市民による調査活動によって、その姿が少しずつ明らかになりつつあります。

制作年と監督:大正14年の内田吐夢作品

『黎明の郷』は、大正14年(1925年)に制作された無声映画で、監督は「内田吐夢(うちだ とむ)」とされています。内田監督は戦後に『宮本武蔵』シリーズや『土』などで高く評価された、日本映画史上でも重要な人物です。本作は彼のキャリア初期の作品にあたると考えられています。

この映画は、当時の文部省や地方自治体が推進していた社会教育映画の一環として制作された可能性があり、「社会教育映画研究所」の関与が指摘されています。

舞台は宮城県登米市米川地域

物語の舞台は、現在の宮城県登米市東和町米川地域です。この地には「霊明の井戸」と呼ばれる霊泉があり、古くから眼病に効くと信じられてきました。

『黎明の郷』は、同地に伝わる実話をもとに制作されたとされており、登場人物のモデルとなったのは、実際に米川尋常高等小学校で教鞭をとっていた「首藤清喜(しゅどう きよき)」という青年教師です。

あらすじ:信仰と教育に生きた青年教師の物語

以下では、地域に伝わる伝承や書籍『開明坂』の記述をもとに、そのあらすじを詳しくご紹介します。

青年教師、病に倒れ視力を失う

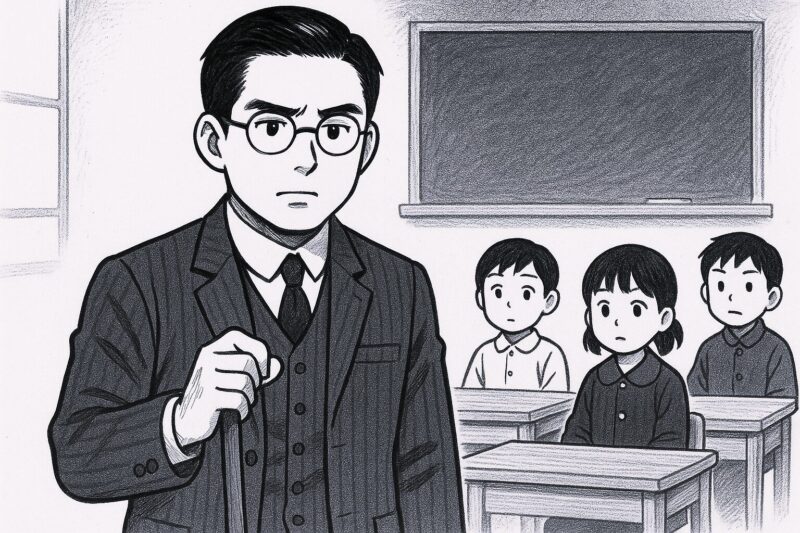

物語の主人公は、地元の尋常高等小学校に勤務する若き教師・首藤清喜です。彼は真面目で実直、子どもたちの未来を心から案じる理想的な教育者でした。しかしあるとき、体調を崩して眼の病を患い、急速に視力を失ってしまいます。

治療を受けても回復の見込みはなく、医師からも「教師としての継続は難しい」と言われます。視力を失うことは、当時の教員にとって致命的な状況であり、周囲からは退職を勧められる場面もあったようです。

それでも教壇に立ち続ける姿

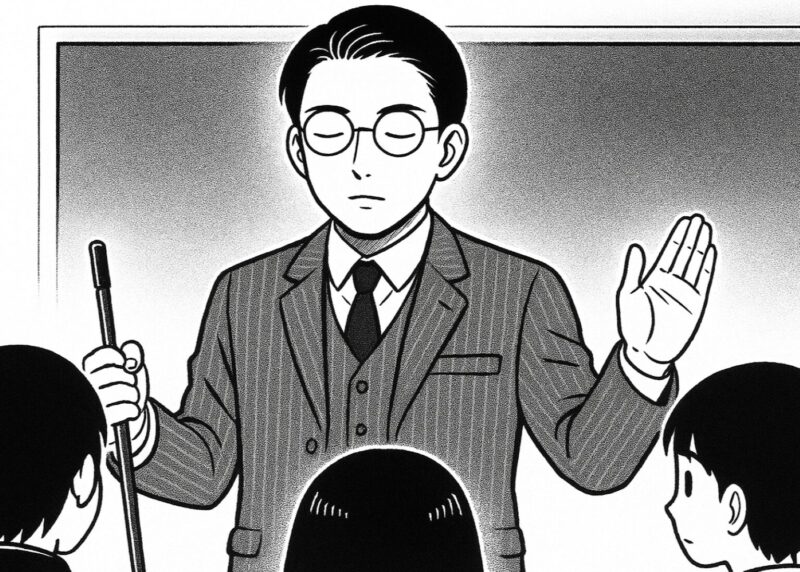

しかし首藤先生は、たとえ目が見えなくなっても「子どもたちに伝えることはできる」と信じ、教壇に立ち続けます。教科書の内容をすべて暗記し、黒板の位置も身体で覚え、補助を借りながら授業を行いました。

その姿勢に心を打たれたのは子どもたちだけでなく、保護者や地域の大人たちも同様でした。首藤先生の行動は「真の教育とは何か」を地域全体に問いかけるような存在となっていったのです。

村人のすすめと「霊明の井戸」

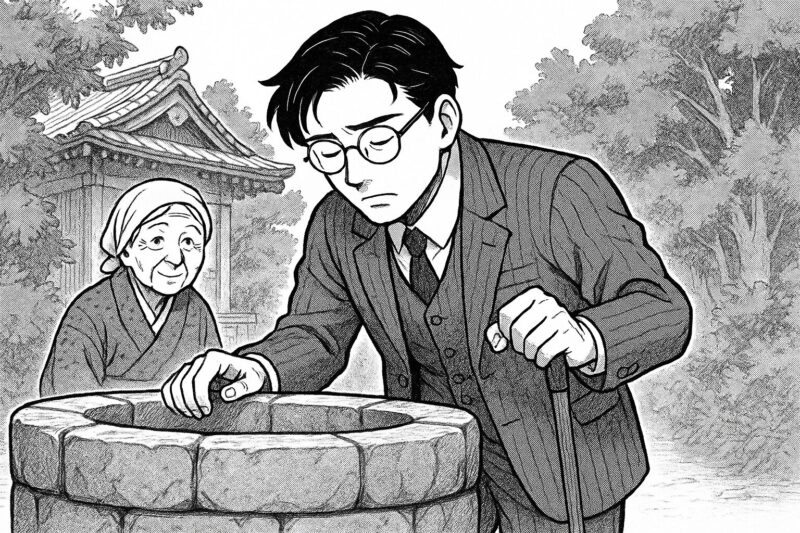

やがて、地域の年配者から「昔から目に良いと伝えられる霊泉がある」と教えられます。それが、米川地域に伝わる「霊明の井戸」でした。

その水は古くから「目の病に効く」と信じられてきた神聖な湧水で、首藤先生は毎日のように教え子たちと一緒に参拝するようになります。何日間か通った満願の日、一服し煙草を吸おうとした首藤先生は下駄の足元が狂い、崖から転落してしまいます。

しかし、この時首藤先生の身に奇跡がおきます。

奇跡の回復と新たな夜明け

崖から落ちた衝撃からか、徐々に視界に光が戻っていきます。最初はかすかな光の気配、やがてぼんやりとした輪郭、そして数か月後には文字が読めるほどに視力が回復したと伝えられています。

この出来事は村中に広まり、「奇跡」として語られるようになりました。そして、彼の復活は子どもたちにとっても希望の象徴となり、地域全体に大きな感動をもたらしました。

この話は実話であり、首藤先生は再び教育に万進、盲学校の教育に取り組み1991年その生涯に幕を閉じました。

現在の状況:ロスト・フィルムとしての運命

残念ながら、『黎明の郷』の上映フィルムや台本、出演者情報、ポスターなどはすべて未発見のままです。国立映画アーカイブにも保存されておらず、映像資料としての現存は確認されていません。

一方、当時の地方新聞や教育雑誌などには映画に関する言及が見られ、東北地方を中心に巡回上映が行われた可能性が高いと考えられています。これは、地方発信の映像文化が存在していた証として、きわめて貴重です。

地域による調査活動と記憶の継承

近年、映画の舞台である登米市米川地域では、失われた映画の記録を掘り起こす動きが再び活発になっています。地域住民や図書館職員が中心となって、古老への聞き取りや古新聞の調査、学校関係者へのインタビューなどが行われています。

また、井戸跡や学校跡地を訪れるフィールドワークも実施され、『黎明の郷』は単なる過去の映画ではなく、「地域の記憶」として再評価されているのです。

おわりに:なぜ『黎明の郷』に光を当てるのか

『黎明の郷』は、たとえ映像が現存していなくても、その存在自体が貴重な文化遺産です。信仰、教育、地域の絆といったテーマが描かれていたと考えられ、今なお私たちに多くの示唆を与えてくれます。

また、中央ではなく地方で制作された映画という点において、日本の映画史の多様性を示す好例でもあります。

将来的にフィルムや脚本の一部でも発見されることがあれば、映画史はもちろん、郷土史や教育史にとっても大きな意味を持つことでしょう。『黎明の郷』は、今もなお人々の心の中で静かに息づいている作品なのです。

若草稲荷の霊明水<Information>

- 名 称:若草稲荷神社

- 住 所:〒987-0901 宮城県登米市東和町米川西綱木3

- 電話番号:0220-45-2528

- 公式URL:若草稲荷神社公式HP