村民による歌舞伎を伝承する秘境の村「檜枝岐村」とは?【福島県】

目次

檜枝岐村(ひのえまたむら)は、福島県の最西南部に位置し、群馬県、栃木県、新潟県に接する山村です。面積は約340平方キロメートルで、98%を林野が占めています。人口は約550人(2020年1月現在)で日本一人口密度が少ない村です。檜枝岐村役場の標高は約939m、冬季は3mもの雪が積もる豪雪地帯で、福島県一の秘境といわれています。

檜枝岐は尾瀬への北の玄関口

檜枝岐村は、尾瀬国立公園への北側からの登山口として多くの登山客、観光客が訪れます。尾瀬は東北地方の最高峰燧ヶ岳(ひうちがたけ/標高2,356m)を中心に、尾瀬沼、尾瀬ヶ原、大江湿原など、1,400m~1,600mの地帯に広がる日本最大の高層湿原地帯です。

檜枝岐村から尾瀬へのハイキングコース

尾瀬沼コース

[檜枝岐村~七入(なないり/マイカーはここまで・駐車場あり)→(檜枝岐村・御池から沼山峠はバス連絡あり)→沼山峠→尾瀬沼] 沼山峠から尾瀬沼までは、大江湿原、約6.5km、歩いて2時間ほどの初心者でも歩けるコースです。

尾瀬ヶ原コース

[檜枝岐村→御池(マイカーはここまで・駐車場あり)→裏燧林道(御池田代・姫田代・上田代・天神田代・兎田代)→温泉小屋] 徒歩約3時間30分、三条ノ滝に立ち寄ると4時間20分

[温泉小屋→見晴→竜宮・牛首(尾瀬ヶ原を横断)→山ノ鼻]徒歩約40分

などいくつかのコースがありますが、いずれも2日間以上のトレッキングコースです。悪天候に耐えられる服装、装備で、山小屋に宿泊。

ほかにも檜枝岐村は燧ヶ岳や周辺にある会津駒ヶ岳(あいづこまがたけ/2,133m)、平ヶ岳(ひらがたけ/2,141m)、至仏山(しぶつさん/2,228m)などの2,000m級の登山基地になっています。

尾瀬檜枝岐温泉観光協会<Information>

- 名 称:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

- 住 所:福島県南会津郡檜枝岐村字見通1155-1

- 電話番号:0241-75-2432

- URL:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

Google Map

檜枝岐村の財産はなんといっても尾瀬に代表される大自然ですが、この小さな村には『檜枝岐歌舞伎』という江戸時代から村の人々によって演じられてきた民俗芸能があり、今でも大切に守られています。

戦いに敗れた公家一族が住み着いた檜枝岐

檜枝岐村では縄文土器が多数発見されていることから、かなり前から人が住んでいたと推定されています。村には平安時代初期、794年に紀伊国(きのくに/和歌山県)から藤原金晴(読み方不詳)という人物が移り住んだという記録が残っています。金晴は紀伊半島南部の牟婁(むろ)郡星の里(古代の地名)出身だったことで、“星”姓を名乗りました。今でも“星さん”は檜枝岐村の名字ランキングでは1位、4割程度を占めています。

檜枝岐村は、“平家の落人”が住み着いたという伝説や織田信長に滅ぼされた橘(たちばな)家が逃げ込んだといわれていて、その伝説が証明されるかのように、平姓が転じた“平野”(4割弱)、“橘”(1割強)という姓も非常に多くあり、“星”を合わせるとなんと9割もの姓がこの3つになっています。

平安時代に公家の名門とされる藤原、平、源、橘という4つの姓のうち、藤原・平・橘にゆかりのあるものが3つも揃って多いことが大変珍しいとのことです。

江戸時代は旧沼田街道の流通拠点として発展

落人が隠れ住む場所だけに山深い檜枝岐ですが、江戸時代から明治初期ごろまでは、旧沼田街道(会津街道)の拠点でした。旧沼田街道は、会津側から沼山峠を越え、尾瀬沼畔から上州上野国(こうずけのくに/群馬県)の沼田へ抜ける街道で、檜枝岐側からは沼田街道、沼田側からは会津街道と呼ばれていて、現在の尾瀬沼への散策路と重なります。

旧沼田街道は、会津側からは米や酒、沼田側からは塩や油を中心に運ばれていて、山岳路だったため、尾瀬沼畔に交易小屋が設けられ荷物を交換していました。尾瀬の麓に位置する檜枝岐は会津側の集積場所としての役割を果たしていたのです。

お伊勢参りの村民が伝えた江戸歌舞伎

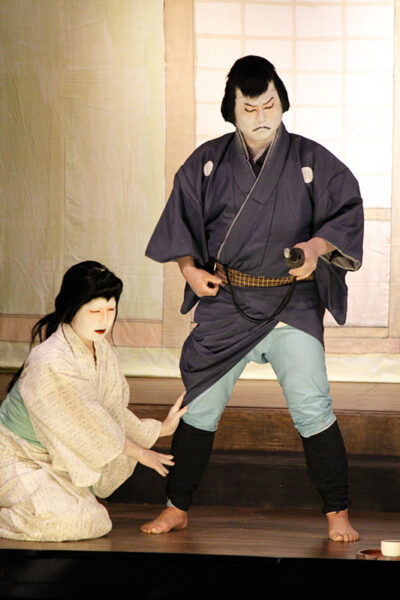

江戸時代にはそれなりに裕福だった檜枝岐では、お伊勢参りがはやっていました。江戸後期には、お伊勢参りに出かけた村人が、途中の江戸で歌舞伎を見て感激し、村に帰って村民たちにその様子を話します。それが『檜枝岐歌舞伎』の始まりでした。

見よう見まねで始まった『檜枝岐歌舞伎』ですが、その魅力は会津の村々に広がり、各村に一座が存在したといわれるほどはやりました。各一座が競い合う中で、本物の江戸歌舞伎に近い形へ昇華されていったのです。

年3回「檜枝岐の舞台」で演じられる『檜枝岐歌舞伎』

『檜枝岐歌舞伎』は、毎年5月12日、8月18日、9月第1土曜日に、「檜枝岐の舞台」で上演されます。

現在の『檜枝岐歌舞伎』は、檜枝岐村に一座あるだけですが、演者から裏方まですべてほかに何か仕事を持つ村民が伝統を受け継ぎながら担っています。プロの役者は全くいないにもかかわらず、その達者な演技は“田舎芝居”の域を遙かに超えています。

『檜枝岐歌舞伎』を演じるのは「千葉之家花駒座」で、11代座長の星昭二さんを中心に座員は30名ほど。公演は年3回、「檜枝岐の舞台」で行われます。

会場は舞台以外屋根のない鎮守の森

「檜枝岐の舞台」は、檜枝岐の鎮守神社の境内に建つ舞台で、1893年(明治26年)に火事にあった舞台を、明治30年前後に昔のままの形で再建したものです。舞台は屋根付きですが、客席には屋根がありません。

「檜枝岐の舞台」は、国の重要有形民俗文化財、『檜枝岐歌舞伎』は福島県の重要無形民俗文化財に指定されています。

『檜枝岐歌舞伎』は、上演が可能であれば雨天でも上演されます。座席は先着順ですべて自由席。会場へは1200名ほど入れます。

檜枝岐歌舞伎<Information>

- 施設名称:檜枝岐の舞台

- 住 所:福島県南会津郡檜枝岐村居平679

- 電話番号:0241-75-2342(檜枝岐村教育委員会)

- 開催期日:

- 5月12日/愛宕神祭礼奉納歌舞伎

- 8月18日/鎮守神祭礼奉納歌舞伎

- 9月第1土曜/歌舞伎の夕べ

- 開園時間:それぞれ、18:00開場、19:00開演

- 観覧料:

- 5月12日・8月18日は無料

- 9月第1土曜日は1000円(村中宿泊者は無料)

- ※開催年によって上演回数は変化する場合があります

Google Map

『檜枝岐歌舞伎』の資料を展示、歌舞伎伝承館「千葉之家」

歌舞伎伝承館「千葉之家」は『檜枝岐歌舞伎』の資料館で、270年もの間伝承されてきた『檜枝岐歌舞伎』のさまざまな資料が展示されています。

歌舞伎伝承館「千葉之家」<Information>

- 施設名称:歌舞伎伝承館「千葉之家」

- 住所:福島県南会津郡檜枝岐村字居平664

- 電話番号:0241-75-2342(檜枝岐村教育委員会)

- 開館期間:5月上旬から11月上旬

- 開館時間:

- 平日・土曜日/9:00~16:00

- 日祝休日/8:00~17:00

- 入館料:無料

- 案内人:平日は基本的に無人。土日祝日および舞台での歌舞伎上演日には管理人が常駐