「鶴の恩返し」伝説の発祥?「山形県南陽市漆山」と「鶴布山珍蔵寺」

目次

むかしむかしあるところに……で始まる昔話『鶴の恩返し』は、多くの人が一度は聞いたことがあるお話しではないでしょうか。

全国各地に類話が残る有名な昔話ですが、山形県南陽市漆山地区につたわる「鶴の恩返し」の伝説は、全国に広がる類話の中でも特に古い記録が残る地域とされています。

この地の伝承は、江戸時代の古文書『鶴城地名選』(1804年)に記されており、他の地域の話と比べても独自の特徴があります。

今回はこの地域につたわる「鶴の恩返し」の伝説をご紹介していきます。

漆山地区に伝わる「鶴の恩返し」伝説

昔、この地を流れる織機川(おりはたがわ)のほとりに正直者の金蔵(きんぞう)という人物が住んでいました。

ある日、金蔵は子どもたちにいじめられていた一羽の鶴を助けます。

するとその夜、美しい女性が家を訪れ、金蔵はのその女性を妻として迎えることになります。

彼女は機織りが得意で、美しい布を織り、それを売って金蔵の生活を支えます。

ある日、彼女は「7日間、私の部屋を覗かないでください」と言い残して機織りに専念しますが、金蔵は好奇心から部屋を覗いてしまいます。

するとそこには自分の羽を織り込んでいる鶴の姿が。正体を知られた鶴は、織り上げた布を金蔵に渡し、空へと飛び去っていきます。

その後、金蔵は出家し、寺を建てて「鶴布山珍蔵寺(かくふざんちんぞうじ)」と名付けたと伝えられています。

鶴布山珍蔵寺(かくふざんちんぞうじ)とは?

曹洞宗金剛山輪王寺・極堂宗三和尚によって1460年に開山されたと伝わっている古刹で、この地の「つるの恩返し」を開山縁起としています。

伝説通りならば開山したと伝わる極堂宗三和尚という人物が正直者の金蔵ということになりますが、その辺は定かではありません。しかし珍蔵時には鶴の羽で織った織物が寺宝とされていたという言い伝えも残っています。

地名からもうかがえる伝説

伝説に出てくる地名は実在しており、「鶴布山珍蔵寺」近くを流れる川の名は「織機(おりはた)川」で、まさに金蔵はこの川のほとりのどこかに住んでいたと思われます。

近隣には他にも「羽付(はねつき)」や「鶴巻田」など、鶴の恩返しにちなんだ地名が残っています。

これだけ地名に痕跡が残っていると、伝説は実際の出来事だったのかもしれないと思えてしまいますね。

珍蔵寺<Information>

- 名 称:鶴布山珍蔵寺(かくふざんちんぞうじ)

- 住 所:〒992-0474 山形県南陽市漆山1747−1

- 電話番号:0238-47-2264

- 公式URL:ー

Google Map

駅舎にも鶴の恩返し

鶴布山珍蔵寺の最寄り駅であるフラワー長井線「おりはた駅」は無人の小さな駅舎ですが、近隣の学生やお年寄りにとって無くてはならない交通手段の一つです。

そんな駅舎が『つるの恩返し』伝説にあやかってリニューアルされました。影絵のようなイラストは物語を彷彿とさせ、周辺の田園風景にも溶け込んでいます。

おりはた駅<Information>

- 名称 : おりはた駅

- 路線 : フラワー長井線

- 所在地 : 〒992-0474 山形県南陽市漆山

Google Map

『つるの恩返し』資料館で昔話

漆山地区には、鶴の恩返し伝説を後世に伝えるための施設「夕鶴の里資料館」があります。

ここでは、機織り体験や民話の語り部による公演、鶴の恩返しに関する展示などを通じて、物語の世界を体感できます。

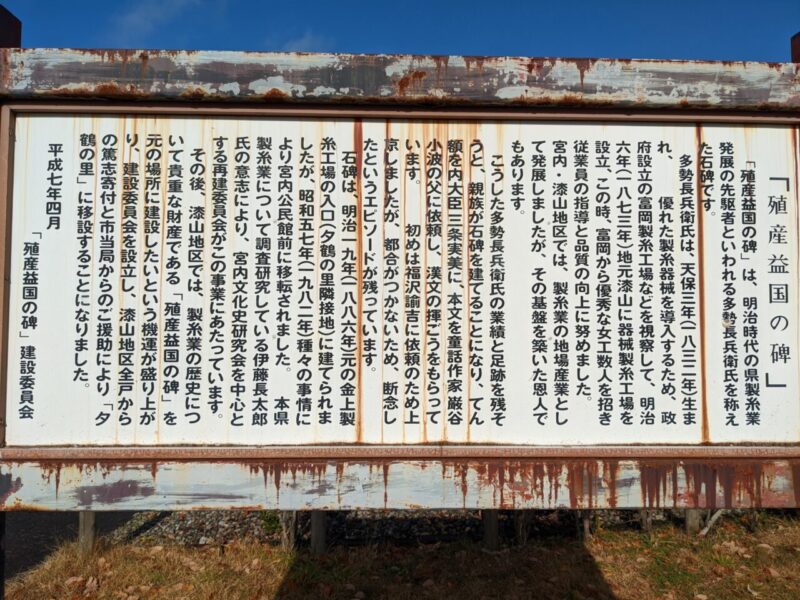

漆山地区は明治時代に製糸産業で海外貿易をするほど栄えていたそうです。

夕鶴の里<Information>

- 名称 : 夕鶴の里

- 所在地 : 山形県南陽市漆山2025-2

- 開館時間 : 午前9:00~午後4:30

- 定休日 : 毎週月曜日(祝日の場合は開館)年末年始(12月29日~1月3日)

- 入館料 : おとな/330円 小中学生/110円

- 公式URL : 夕鶴の里ホームページ

Google Map

まとめ

全国各地に類話が残る有名な昔話「鶴の恩返し」。

その中でも特に古い記録が残る漆山地区には、鶴布山珍蔵寺をはじめ、つるの恩返しにまつわる地名が残っています。もしかしたら本当にこの伝説の発祥はここなのかもしれませんね。

昔ながらの田舎の風景の中、昔話の世界にタイムスリップするような感覚をあじわいに訪れてみるのも良いかもしれません。