【秋田】頑丈・綺麗・日常使いOK!三拍子そろった伝統工芸品《川連漆器》

秋田県に住んでいると、漆器を目にする機会が多くあります。ふとした瞬間、目に留まる和食屋の小鉢や日本酒の杯が丁寧に塗り重ねられた艶と光沢のある漆器であることに気づかされ、秋田県に住む人間でも「これは美しい」と、しげしげと眺めてしまうことがあります。その漆器の名は「川連漆器」といい、稲庭うどんといった秋田の食を彩る代表的な伝統工芸品として知られています。

今回は秋田の食とセットで楽しみたい器の代表格、川連漆器についてお話したいと思います。秋田の伝統料理や日本酒を彩る川連漆器は、器だけ見ても歴史を感じられる素敵な品なのです。

武士の内職として生まれた川連漆器は頑丈さが特徴

川連漆器は秋田県湯沢市で生まれた伝統工芸品です。今から八百年以上前の鎌倉時代に、湯沢市一帯の城主として地域をまとめていた小野寺重道の弟である道矩が、湯沢市近隣で伐採できる豊富な材木資源と漆に目をつけ、城に仕える武士たちの内職としてこの川連漆器を考案しました。以来、秋田県湯沢市を中心に川連漆器が作られ続け、現在は国の伝統工芸品に指定されています。

川連漆器の特徴は、漆器としての美しさや艶を保ちながらも非常に頑丈であるという点です。川連漆器では何度も漆を塗り重ねる工程で、柿渋汁やホウやヤナギといった他の樹木の炭粉を混ぜて塗ります。他の漆器ではこの工程で水を使いますが、川連漆器は水を使わずに何度も塗り固めます。水を一切使わないからこそ川連漆器はゆがみに強く、強度も高い漆器として完成します。晴れの席で使うことだけでなく、日用品として使うため、素朴ながら美しく、漆器特有の優雅さや艶やかさを持ちながら頑強であるという優れた特徴を持っているのが川連漆器なのです。

日常使いできて綺麗!魅力的な川連漆器

川連漆器には盆や酒杯の他に、おそろいの椀などもあります。こちらは夫婦椀です。ご年配の方だけでなく、結婚したばかりの夫婦のお宅にお祝いやお土産として贈る方もいるとか。

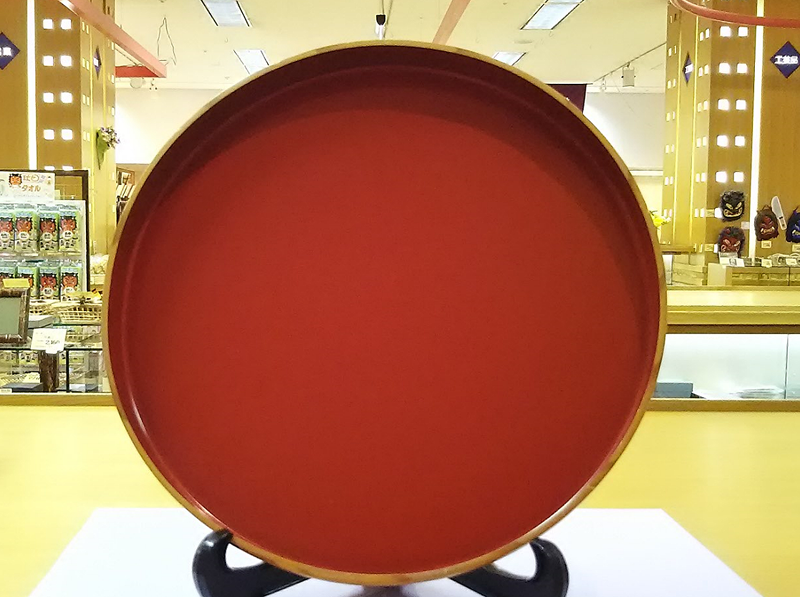

大皿や小皿などの普段の夕飯に使える漆器や、親族の集まりで使える吸い物椀、会社で使える重箱や弁当箱まで、種類はかなり豊富です。色も落ち着いた黒や紅が主で、中には絵が入っているものもあります。用途や好みで選んでもいいですし、自分の得意な和食レパートリーに合わせて購入するのもいいでしょう。日常使いできる漆器です。

中には器の中がきらきらと光るタイプの川連漆器もあります。日本酒を注ぐと杯の底が輝き、日本酒の水面に美しい星のような光を宿します。このタイプの杯は「ぼかし塗り杯」というタイプで、杯の内側に金梨地というきらめきを添える塗りを施しています。

「ぼかし塗り杯」は秋田特産品コンクールで「民工芸品部門優秀賞(秋田県知事賞)」を受賞している一品です。秋田県内のお土産屋さんで購入可能な他、インターネットでも購入が可能です(入荷状況によっては品切れになっていることもあります)。

最後に

川連漆器は秋田県の伝統工芸品の一つです。湯沢市で生まれましたが、現在は秋田県内にあるお土産屋さんの多くで取り扱っています。県内では純粋にお土産品としてお勧めすることもあるのですが、頑丈な漆細工として各家庭で普段使いもされている一般的な品物です。特に慶事やお盆といった日本の伝統行事の際はお客さんにお茶をお出しするお盆、そして慶事のご馳走を供する器として大活躍しています。

艶やかな黒と紅は日本食や日本酒とマッチする色です。秋田県に足を運ばれた際は、川連漆器を実際に見て、どんな和食に合いそうか、どんな日本酒を注いでみようか、想像していただければと思います。そして、いいなと思ったら、是非気に入った一品をあなたの日常のお伴として、末永く側に置いていただけたら嬉しいです。