秋田県の戦国武将3選!安東愛季・戸沢盛安・小野寺景道

目次

戦国時代の秋田県は群雄割拠の状態であり、そこに中央の信長・秀吉・家康の影響が複雑に絡み合っていました。

そのなかでも版図を拡げ、知勇に優れていたとされ評価の高い3人の武将をご紹介します。

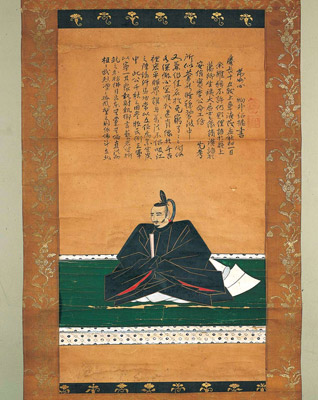

「羽後の北斗七星」安東愛季(あんどう・ちかすえ:1539~1587)

安東氏は能代市の檜山城、男鹿市の脇本城を居城とし、秋田県の半分近くを版図とした戦国大名です。愛季は檜山安東氏と湊安東氏を統一して版図を最大に広げ、智勇に優れた武将として「北天の斗星」とも称賛されていました。

領土経営にも長けており、土崎港(秋田港)を北日本最大の貿易港に育てるなどのほか、中央の情勢も見据えて信長に貢物を贈り、秀吉ともよしみを通じるなど外交にも才覚を発揮しました。

安東から秋田へ

檜山家と湊家を統合した際に、湊家が代々「秋田城介」を称したことから性を秋田に改め、嫡子の実季(さねすえ)からは秋田性を称します。ちなみに秋田城介とは、出羽国の秋田城を専管する国司に対する呼称です。

最期は陣中で病死

出羽北部の沿岸部を統一した後、内陸に侵攻して角館の戸沢盛安と戦いますが、その際に仙北淀川(秋田県仙北郡)で陣中において病死してします。

愛季没後の安東氏

家督を継いだ実季は、関ケ原の戦いで東軍として最上・伊達連合軍に加わり、西軍・上杉軍との慶長出羽合戦に参戦します。しかし、家康の命令に従う実季の行動が、最上義光から軍令違反として家康に訴えられ、領地を常陸(茨城県)の佐竹氏と入れ替えられ、さらに磐城(福島県)の三春に移封され、秋田氏は三春藩主として明治まで存続しました。

檜山城跡<Information>

- 名 称:檜山安東氏城館跡 檜山城跡

- 住 所:〒016-0151 秋田県能代市檜山霧山下

- URL:能代市HP

Google Map

「知勇兼備の鬼九郎」戸沢盛安(とざわ・もりやす:1566~1590)

桓武平氏の流れとされる戸沢氏18代当主盛安は、角館城を居城としました。

大将ながら常に陣頭に立ち、単騎で敵勢に切り込む荒武者で「鬼九郎」と恐れられながらも、外交など知略にも才覚を発揮し、捕えた敵兵を逃がし、部下を大切にする慈悲深さを併せもった武将と伝わっています。

商人に変装して小田原参陣

1590年、豊臣秀吉が小田原攻めに東北諸将の参陣を命じると、盛安は角館を発ち小田原に向かいますが、その途中に敵対する小野寺領があり、臣下6名と足軽3名のわずかな供回りで商人姿に変装して通過したと伝えられています。

東海道を西進して金谷宿(静岡県)に到着すると、秀吉は東の島田にいて行き違いとなります。すぐに戻ろうにも大井川が大雨で増水し渡れないのを盛安は、家臣の静止も聞かずに盛安「一夜たりとも遅参してはならぬ」と提灯を掲げて川を泳いで渡ります。

そして、秀吉に追いついた盛安は濡れたままで対面し、秀吉は盛安の参陣に満足して備前兼光の太刀を与えたとされています。

盛安の早すぎた死とその後の戸沢氏

秀吉に謁見して所領を安堵された盛安は、兵を呼び小田原城攻めに参加しますが、落城前にその陣中で25歳の若さで突然病死してしまいます。

盛安の跡目は嫡子の九郎五郎が4歳であったため、弟の光盛が継ぎましたが、この光盛も2年後に亡くなります。家臣団は九郎五郎を秀吉に謁見させ相続承認を受けて20代当主政盛が誕生します。

関ケ原の戦いで東軍についた戸沢勢は、上杉方の城を攻略しましたが、家康には消極的とみなされ、慶長7年(1602年)に佐竹氏と入れ替えに常陸に転封されてしまいました。

角館城跡<Information>

- 名 称:角館城跡(小松山城跡・古城山)

- 住 所:〒014-1115 秋田県仙北市角館町古城山

- URL:仙北市HP

Google Map

「領民が盆踊りで供養」小野寺景道(おのでら・かげみち:1534~1597)

家臣の反乱で父を殺され奪われた居城の横手城を、一族の支援を受けて奪い返し、さらに勢力を拡大して、西馬音内などの支城に一族を配して小野寺氏の最盛期を築きました。

上洛して織田信長に拝謁するなどしましたが、嫡子の病死によって次男の義道に家督を譲って隠居した後、慶長2年(1597年)に死去しました。

小野寺氏の滅亡から生まれた西馬音内(にしもない)盆踊り

義道の代になると、それまで従っていた仙北地域の諸将が離反し、さらに関ケ原の戦いで西軍についたために、戦後の慶長6年(1601年)に改易され小野寺氏は滅びます。

かつて領地であった西馬音内では、小野寺一族滅亡後に土着した臣下が主君を偲んで踊った亡者踊りと、昔からの踊りが融合したものが「西馬音内盆踊り」と言われています。

横手城<Information>

- 名 称:横手城

- 住 所:〒013-0012 秋田県横手市城山町29−1

- URL:横手市HP

Google Map

まとめ

ここで紹介した武将の家はいずれも秋田を去り、秋田の殿様として思い浮かぶ佐竹氏は、清和源氏で常陸源氏の嫡流でした。

19代当主の義宣(よしのぶ)は、関ケ原の戦いで中立として出陣せず(西軍の上杉景勝と結んでいたとする説あり)、戦後に秋田・仙北地方へ転封され久保田藩主となります。

常陸54万石と比べ半分以下の20万石の久保田(後に秋田藩に改称)では苦しい藩政を強いられましたが明治まで存続し、現在の佐竹敬久・秋田県知事は4家に分かれた佐竹家北家第21代当主です。