東北6県城自慢「桜と天守が東北一美しい!」築城時の面影が残る弘前城【青森県弘前市】

目次

「鷹岡城」や「高岡城」とも呼ばれ、江戸時代に築城された城郭は戊辰戦争や太平洋戦争などで損傷を受けることもなく、天守や櫓(やぐら)などがそのまま残されています。

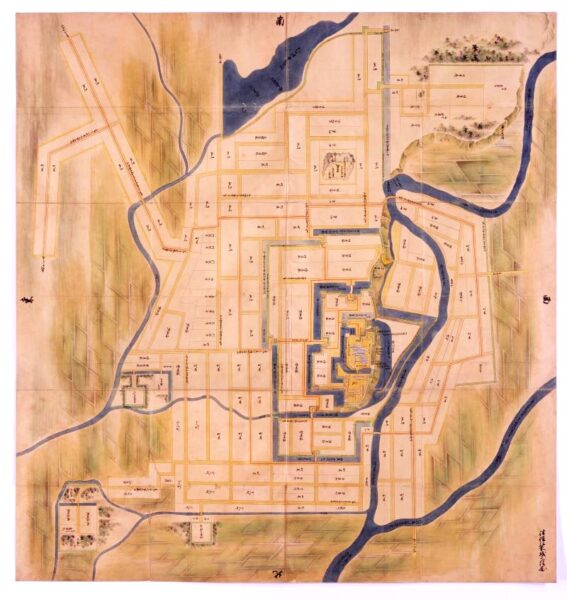

そのほかにも弘前城は築城された当時の遺構が数多く残されていて、縄張(なわばり)がそのまま現存しているという、全国的に見ても大変珍しく貴重な城郭です。

なお、城における縄張とは、動物や反社会勢力などの「テリトリー」のような意味ではなく、お城の全体設計(曲輪・石垣・土塁・濠・堀の配置)のことを指しています。

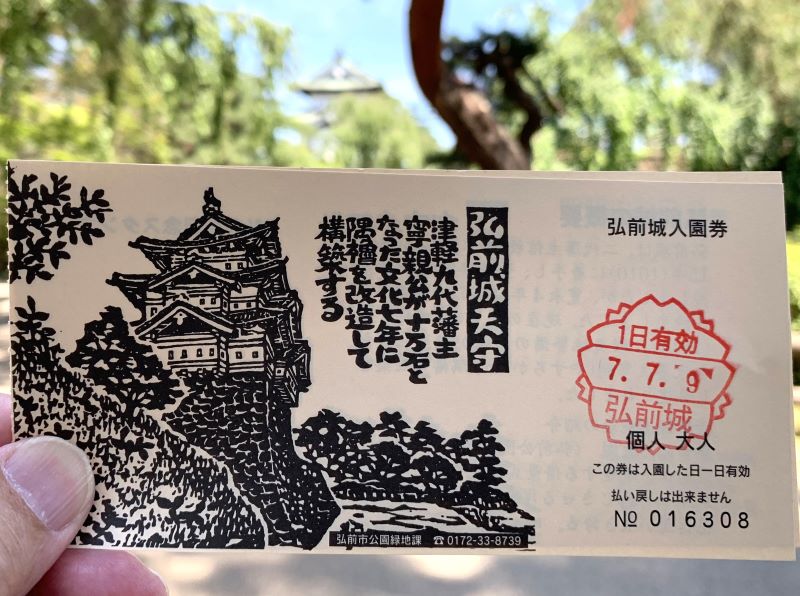

弘前(ひろさき)城(弘前市:国の史跡、国の重用文化財、日本100名城)

津軽藩4万7千石の政治の中心だった弘前城は、南部氏の家臣だった大浦為信(おおうら ためのぶ)が下剋上(諸説あり)により津軽地方を支配、その後津軽氏を名乗って弘前藩を起こし、高岡(鷹岡)に新城築城を計画したのがはじまりでした。

しかし築城は進まず為信の死後、津軽氏第2代当主の津軽信枚(つがる のぶひら、信牧とする説あり)が、五層の大天守を持つ新城を構築して城下町を整備しました。

五層の大天守は石高4万7千石の小大名の居城としては破格でしたが、これには、幕府が信枚に東北地方の外様大名に対する目付の任を与えた事への配慮とする説があります。

大爆発で焼失した初代の天守

1627年(寛永4年)に高岡城に落雷があり、それによる火災が天守の火薬庫に引火して大爆発を起こし、5層の天守とそれに繋がる諸櫓のほか本丸御殿も焼失してしまいます。

天守大爆発には怨霊説も囁かれたことから魔除けの意味を込めて、当時幕府で重きをなしていた天海(てんかい)大僧正が、天台密教の真言「九字の法」から選んだ「弘前」に地名が改められました。

幕府に遠慮しながら建てられた2代目の天守

明治まで津軽氏が城主であり続けた弘前城は、初代の天守を焼失してから約200年間は天守がない城でしたが、第9代藩主の津軽寧親(つがる やすちか)の時に、蝦夷地警備における功績(と言うよりは苦労)が認められて格式上の石高10万石となり、天守の再建が認められます。

寧親は、本丸南東の隅櫓を再建するとしてそこに、日本の「現存12天守」として当時の姿のままで残ることになる、3層の事実上の天守を建設したのでした。

この天守は「現存12天守」のうち最も北にあって、関東から東における唯一の天守で、土台の石垣が膨らんだことなどから、2016年(平成28年)から曳家で移動させて石垣の修復工事が現在も行われています。

ちなみに寧親が藩主の時に、家格が逆転したことを快く思わない南部氏の盛岡藩関係者による、「寧親暗殺未遂」テロとして知られる「相馬大作事件」が発生しました。

弘前城は江戸時代の建築物が多数残る重要文化財の宝庫

二の丸と三の丸に現存する隅櫓(すみやぐら)3棟と門5棟があり、それぞれ築城時の姿を見せていて、国の重要文化財として指定されています。

櫓(いずれも二の丸にある3層の隅櫓):辰巳櫓・丑寅櫓・未申櫓

門:三の丸追手門・三の丸東門・二の丸南門・二の丸東門・北の郭北門(亀甲門)

弘前城の縄張について考察してみた

岩木川を濠の一部と見立てた縄張は、自然の地形が活かされた南北に長い「梯郭式(ていかくしき)」と呼ばれる縄張で、日本ではほかに岡山城、広島城、熊本城などに見られます。

本丸が川や谷などに接している場合に、ほかの二方面または三方面を二の丸がとり囲む造りとするのが「梯郭式」で、防御に優れている郭式です。

また、弘前城の石垣は本丸の周辺と門の周囲にあるだけで、基本的には土塁がメインであり、どの場所においてもしっかりした見事な土塁を見ることができます。

岩木川を自然の要害として利用した西側

本丸の西側は「蓮池濠」と「西濠」の2つの濠があり、「蓮池濠」は城の西を流れる岩木川の河岸段丘の崖下に造られているため、崖上の本丸との標高差は17メートルあります。

また、現在は桜の名所で「桜まつり」ではボート遊びが楽しめる「西濠」は、築城時には岩木川の支流と繋がっていて外濠として機能し、2つの濠の間は「西の郭」です。

二の丸と三の丸で手厚く守られている東側と南側

東と南は二の丸によって守られ、「中濠」を挟んでさらにその外側に、現在は弘前城植物園や市民会館ホール、市立博物館がある広大な三の丸と「外濠」が広がっています。

籠城戦では、ここに城兵を集中配備して攻城側の軍勢を引き付けて殲滅することが求められました。

北の守りは北の郭と元追手門だった北門(亀甲門:かめのこもん)

また本丸の北側は「北の郭」と、さらにその外側に現在は護国神社やレクリエーション広場などになっている「外濠」に囲まれた「四の丸」によって守られています。

「北の郭」は発掘調査によって豊臣秀吉の木像をご神体として安置した「館神」跡や、「籾蔵(もみぐら)」跡などがあり、本丸の次に重要な郭であったと考えられています。

築城当時はこの「四の丸」にある北門が「正面玄関」にあたる追手門でしたが、その後追手門は南に移り、北門は裏門となったのでした。

弘前城(弘前公園) <Information>

- 施設名称:弘前城(弘前公園)

- 所在地:青森県弘前市下白銀町1

- 電話番号:0172-33-8739

- 営業時間:本丸および北の郭 (4月1日~11月23日) 9:00~17:00(さくらまつり期間中は公式サイトにて確認してください)

- 営業時間:本丸および北の郭 (11月24日~3月31日)24時間(入場無料、ただし天守は閉館)

- URL:弘前公園 公式サイト

Google Map

まとめ

弘前城跡は弘前植物園やテニスコートなども含めて「弘前公園」とされ、毎年4月下旬から5月上旬にかけて、城郭全体に植えられたソメイヨシノやシダレザクラなど、約50種とも言われる2,600本の桜が満開となる東北でも有数の桜の名所です。

弘前公園は「日本三大桜名所」、「日本さくら名所100選」に選ばれていて、毎年ゴールデンウィークに「桜まつり」が開催され全国から多くの観光客が訪れます。