東北6県城自慢「みちのく最大規模」の広さ!最上家の栄華を伝える山形城【山形県山形市】

目次

山形城は室町時代の1356年(延文元年)に最上氏の始祖・斯波兼頼(しば かねより)が、羽州探題となって山形に入部した際に築いたのが始まりとされています。

最上氏は山形城を居城として出羽国(現在の秋田県)で版図を広げ、それが最大となったのが第11代当主・最上義光(もがみ よしあき)の時代で、東北最大規模となる縄張りをしたと伝えられています。

なお、城における縄張りとは、動物や反社会勢力などの「テリトリー」のような意味ではなく、お城の全体設計(曲輪・石垣・土塁・濠・堀の配置など)を指した言葉です。

日本で5番目に広い山形城(山形市:国の史跡、日本100名城)

山形城は、三重の濠(水堀)と土塁に囲まれた本丸・二ノ丸・三ノ丸が同心円状に築かれた輪郭式の平城で、御殿があった本丸(2.83ヘクタール)を中心に、その外側に二ノ丸(27.99ヘクタール)があり、これらが現在の山形城跡(霞城公園)として残されています。

そしてその外側には234.86ヘクタールもの広さの三ノ丸(現在は市街地)がありましたが、この広さは東北六県の城の中で最大で、扇状地の扇端にあるため城下町よりも標高が低いという全国的にも珍しい造りの城です。

また、日本全国の城について外郭を含めた広さで比べると、山形城は江戸城・大阪城・小田原城・名古屋城に次いで第5位の広さを誇っています。

山形城の別名の由来とは?

山形城は、霞城(かじょう)、霞ヶ城(かすみがじょう)、吉字城(きちじじょう)という別名でも呼ばれています。

霞城、霞ヶ城の別名は、1600年(慶長5年)の関ケ原の戦いに関連して東北で発生した慶長出羽合戦での長谷堂合戦の際に、山形城に霧がかかって攻め込んだ上杉勢から見えなかった事がその名の由来です。

また、山形城の広大な三ノ丸には11の門があり、「十一」に口を書き加えた「吉」の字をあって「吉字の城(きちじのしろ)」とも呼ばれていたとも伝えられています。

山形城の歴代城主たち

山形城は築城から江戸時代初期までは最上氏が君臨していましたが、最上氏が江戸幕府に改易されてからはたくさんの城主が次々に入れ替わることになります。

そのために江戸時代中期以降は次第に城の荒廃が進み、幕末ごろには三ノ丸の半分ほどが田畑になるほど城の規模が縮小されてしまいました。

斯波氏(最上氏)(1356年~1622年)

斯波氏は清和源氏の足利氏の流れで、山形城は羽州探題・斯波兼頼が築城し、室町幕府から功績ある武士に与えられる「屋形号」を許されて、「最上屋形」となり最上氏を名乗るようになります。

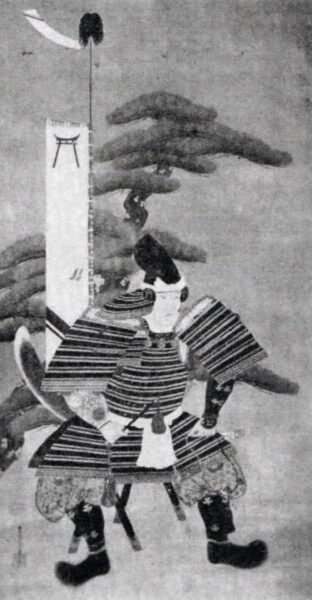

出典:Wikipedia(ファイル名:Detail from Battle of Hasedo Standing Screen.jpg)

そして第11代当主・最上義光の時、その版図が拡大されて57万石の大大名となり、山形城も三ノ丸が構築されて武家屋敷や城下町が整備されたのでした。

鳥居氏(1622年~1636年)

1614年に最上義光が死去すると後継をめぐって家督争いが起こり、第13代当主(山形藩第3代藩主)の義俊(よしとし)の時の「最上騒動」によって改易されてしまいます。

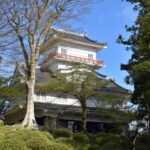

出典:Wikipedia(ファイル名:220430 Yamagata Castle Yamagata Yamagata pref Japan02s3.jpg、撮影者:663highland

そして、山形城には陸奥磐城平10万石だった鳥居 忠政(とりい ただまさ)が東北の諸大名の監視約として移封され、忠政は度々山形城の改修を行いました。

しかし忠政の死後に跡を継いだ嫡子の忠恒(ただつね)は病弱で、跡目相続で幕府に睨まれて改易され、信農の高遠に移封されてしまうのでした。

保科氏(1636年~1643年)

鳥居氏に代わり山形城主には保科正之(ほしな まさゆき)が高遠から移封されます。

保科正之は徳川第3代将軍・家光(いえみつ)の異母弟で、政治手腕に優れ家光の信頼が厚く重用され、会津藩のお家騒動で加藤氏が転封されたことを受けて、東北の諸大名への抑えとして会津に移封となったのでした。

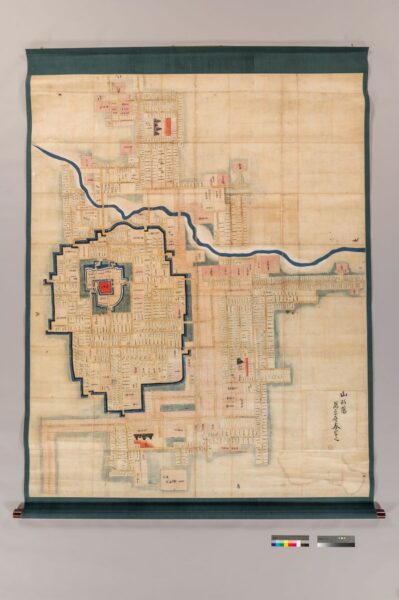

保科正之もまた謀反に備えて山形城の改修をしたとされ、最上氏時代の絵図と違い、「保科氏時代山形城下絵図」では三ノ丸に山形藩家臣の屋敷が配置され、町家や寺社は濠の外側に配置されていた様子がわかります。

めまぐるしく入れ替わる藩主たち

出典:Wikipedia(ファイル名:Yamagata Castle air.jpg、Copyright © 地図・空中写真閲覧サービス 国土地理院)

保科正之が会津に移った後の山形城の城主は、徳川親藩の大名と普代大名が目まぐるしく入れ替わるようになります。

結城松平氏~奥平松平氏~奥平氏~堀田氏~結城松平氏~奥平松平氏~堀田氏~大給松平家~幕府天領~秋元氏~水野氏と続き、1870年(明治3年)に水野忠弘(みずの ただひろ)が最後の城主となって山形城を去りました。

出典:Wikipedia(ファイル名:Mizuno Tadahiro.jpg)

明治の山形城は旧日本陸軍歩兵三十二連隊の兵営となり、櫓や御殿は壊され本丸は埋め立てられてしまい、三ノ丸は堀も埋め立てられて田畑が広がっていったのです。

山形城の縄張りについて考えてみた

山形城は輪郭式の平城で本丸・二ノ丸・三ノ丸それぞれが、水が張られた「濠(ほり)」に囲まれていた事が古い城の絵図などからわかっています。

本丸には御殿があるだけで天守はなく、二ノ丸には江戸時代前期まで三階櫓があり、今の霞城公園にみられる濠は二ノ丸のもので、当時のままの状態で残されています。

ただ、本丸の濠は現在空堀となっており、市街地となった三ノ丸の濠は明治維新のころには埋まってしまい、今では痕跡が残る場所がわずかしかありません。

土塀が張りめぐらされた各所に出入りの門があり、二ノ丸には5カ所、三ノ丸には11箇所に設置されていました。

最上氏の時代は各門が「外桝形(そとますがた)」という外側の濠に向けて張り出す形式でしたが、その後二ノ丸を拡張した際には現在残る「内桝形」で造られています。

二ノ丸東大手門は平成3年(1991年)に木造で復元されたもので、かぎの手になっている広場(桝形)に櫓門(やぐらもん)や続櫓(つづきやぐら)があります。

土塁が多い山形城では、防御力を高めるために各門を櫓門にして、門が配置されるそれぞれの角に石垣が組まれた形になっているのが特徴的です。

また、二ノ丸北側の土塁の上に、土塀を屏風のように折り曲げて横からも土塁を登る敵を攻撃できる「屏風折れ土塀(びょうぶおれどべい)」の礎石が、全国で初めて発見され話題になっています。

国指定史跡 山形城跡 <Information>

- 施設名称:国指定史跡 山形城(霞城公園)

- 所在地:山形県山形市霞城町1

- 電話番号:023-641-1212

- 営業時間:山形市郷土館(旧済生館本館)9:00~16:30

- URL:国指定史跡 山形城 公式サイト

Google Map

まとめ

山形城は、明治維新以降は旧陸軍の兵舎になるなど荒廃していましたが、戦後は霞城公園となって博物館や体育館に野球場などの文化・スポーツ施設が整備されました。

現在はそれらの施設を移転させて、本丸の堀や土塁を復元するなど公園を再整備する計画が令和15年(2033年)の完了を目指して進められています。