東北6県城自慢「平時の築城なれど堅固な構え!」駅前一等地にある久保田城【秋田県秋田市】

目次

JR秋田駅から西に5分ほど歩くと、たくさんの蓮が浮かぶお濠が右手に見え、そのお濠の北にある小さな「神明山(しんめいやま)」に築かれたのが「久保田城」です。

関ケ原の戦いの後、常陸から移封された佐竹義宣(さたけ よしのぶ)が縄張をして築いた城で、それ以降明治維新まで佐竹氏が城主を務めています。

そんな秋田駅前一等地にある久保田城を訪れてみました。

なお、城における縄張とは、動物や反社会勢力などの「テリトリー」のような意味ではなく、お城の全体設計(曲輪・石垣・土塁・濠・堀の配置)のことを指しています。

久保田城(秋田市:日本100名城)

久保田城は秋田市街中心部に位置し、それ以前にその地にあった城の名から「矢留城」、「葛根城」とも呼ばれ、古代に出羽国府が置かれた秋田城と混同されることがあります。

城跡の本丸と二の丸は「千秋公園(せんしゅうこうえん)・久保田城跡」となって、桜の花見や散策の場として秋田市民に親しまれています。

石垣がほとんどなく堀と土塁が巡らされた城で、幕府に遠慮したとも、東国の築城方法が石垣より土塁が主だったからとも言われていますが、真相は不明です。

また本丸には天守が造られませんでしたが、その理由には国替えによる財政事情の悪化や、幕府への遠慮などが挙げられています。

久保田城を築城した初代城主・佐竹義宣(さたけ よしのぶ)

佐竹氏は「前九年・後三年の役」で知られる源頼義(みなもと よりよし)の三男で源義家(みなもと よしいえ)の弟、源義光(みなもと よしみつ)の流れをくむ名族です。

豊臣政権下で常陸水戸54万5800石は、石高で第8位となる大大名でしたが、第19代当主・義宣は1600年(慶長5年)の関ケ原の戦いで旗幟を鮮明にしませんでした。

そのため常陸水戸から、出羽の秋田実季(あきた さねすえ)の所領と交換の形で国替えを幕府より命じられ、今の秋田市土崎辺りにあった湊(みなと)城に入ります。

しかし5万石ほどの小大名だった実季が築城した湊城は、佐竹家の家臣団が入るには狭く、義宣は湊城を破棄して久保田城を築城したのでした。

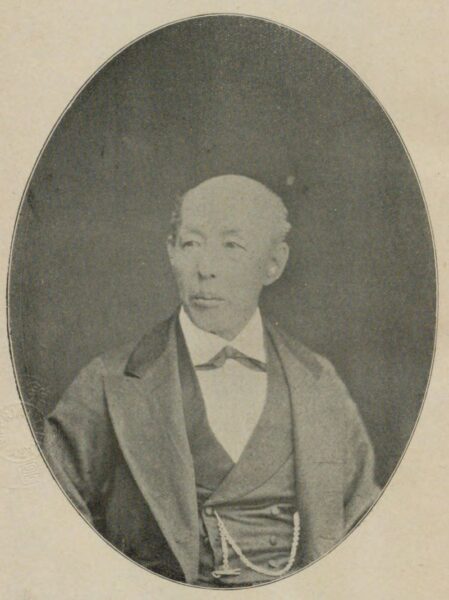

久保田城最後の城主・佐竹義堯(さたけ よしたか)

義堯は相馬家からの養子で、久保田藩第12代藩主として戊辰戦争を戦い、明治2年の版籍奉還まで城主を務めました。

佐竹氏と相馬氏とは、長い間盛んに養子をやり取りし合ったことからほぼ親戚関係と言っても過言ではなく、それぞれの家中に養子への抵抗はなかったとみられています。

久保田藩は、戊辰戦争の際には目に見えない流れに押し流されるかのように新政府軍側となり、奥羽越列藩同盟の庄内藩と盛岡藩によって領内に攻め込まれました。

とくに庄内藩兵の戦意はすさまじく、久保田城まで12キロメートルほどの地点まで攻め込まれましたが、仙台藩と米沢藩が降伏したことで庄内藩兵が退却します。

そのため久保田城と城下が戦渦を被ることはありませんでしたが、領内の多くの要所が戦場と化した事はあまり知られていません。

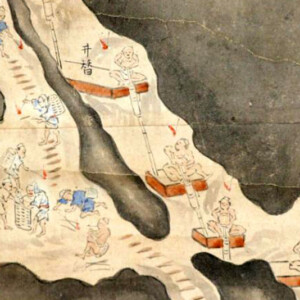

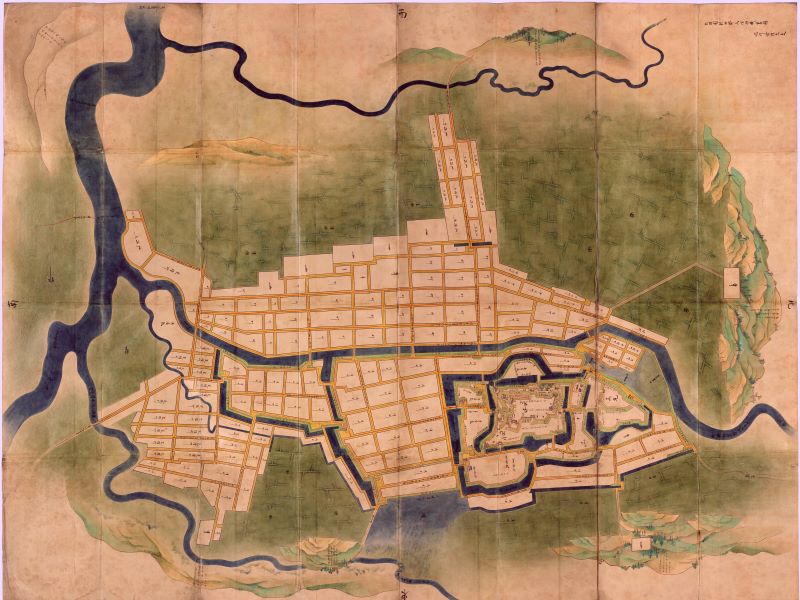

久保田城の縄張について考える

久保田城は、秋田市内を流れる旭川(雄物川の支流)を「濠」に見立てて、その左岸にある小高い丘のような神明山の地形を利用して縄張されています。

「大手門堀」と呼ばれる外濠にかかる上土橋(うわどばし:久保田町交差点辺り)を渡った左側に、二層の大手門があったとされ、今はそこに大手門跡の碑が建てられています。

現在残っている外濠の北側は三の丸で、に繋がる「明徳館小路」か、西側の「中土橋」から入ることができます。

今は公共施設や学校が建ち並ぶ広い「三の丸」

かつて大手門の西側と北側には、侍屋敷が建ち並ぶ三の丸がありました。

今の三の丸跡には「きららとしょかん明徳館(秋田市立中央図書館)」、「あきた芸術劇場ミルハス」、「秋田市文化創造館」、「国学館高校」などがあります。

また、「秋田総合保険センター」や「秋田県立循環器・脳脊髄センター」がある辺りも三の丸で、それらの周囲は外濠に囲まれていましたが、今ではほとんどが埋め立てられています。

城の守りの重要ポイント「二の丸」

二の丸には大手門の北にある唐金橋(からがねばし)を渡って黒門から入るのが正式な登城ルートで、そのほかには南の松下門、北側の厩門(不浄門)と土門(北御門)があります。

二の丸は広く、城兵を多数配置できるだけの広さがあり、攻城側がここを抜くのはさぞ大変だったことと思われます。

二の丸には、「勘定所」、「境目方役所」、「祈祷所安楽院」、「時鐘」、「金蔵」、「厩(うまや)」など、城にとって重要な施設が置かれていました。

なお、二の丸の北側には学業成就などのご利益で知られる彌高神社(いやたかじんじゃ)があって、初詣や受験生シーズンには多くの市民が参拝に訪れます。

長く険しい本丸への道

二の丸から本丸へ登るには裏門坂から裏門に出る東側のルートと、長坂から長坂門(二の門)を経て表門(一の門)に出る南側のルートが主に使用されていました。

いずれも両側の土塁から守備兵の攻撃が降り注ぐ細くて長い坂があり、さらに門の前後の「虎口」と呼ばれる箇所には、移動速度が落ちる桝形(折れ曲がる通路)が造られています。

二の丸跡の売店脇の長い「長坂」を上るとまず最初に「長坂門」があります。

ここには本丸の玄関口として門の警備を担当する「御番頭局(ごばんがしらべや)」が置かれ、表門の下手には侵入者を警戒する「御物頭御番所(おものがしらごばんしょ)」を置いて守りを厳重に固めていました。

表門のすぐ下に長坂門の門番が待機所としていた「御物頭御番所」があり、この建物は多々発生した火災による延焼を免れ、城内で築城時から移転することなく現存している唯一の建物で、秋田市指定文化財です。

表門は、発掘調査や残されている絵図などの文献資料調査によって再建されたもので、壮大で威厳のある木造2階建て瓦葺きの櫓門です。

本丸跡と現代の久保田城の顔「本丸新兵具隅櫓(御隅櫓)」

広い本丸跡には八幡秋田神社や佐竹義堯公銅像が建てられ、北側は帯曲輪(おびぐるわ)に囲まれています。

ここに至るまでには、思っていたよりも坂を上らなければならず、久保田城が「平山城」とされていることを納得しました。

ここには城主の居館となる御殿と政務所が置かれ、その周囲は「多門長屋」と板塀で囲まれ、本丸南西隅に突出した最も高い霊泉台には「御出し書院(おだししょいん)」と呼ばれる櫓座敷が造られました。

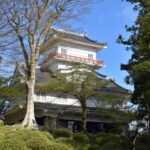

また、本丸には南西の霊泉台のほかにも三層三階の本丸新兵具隅櫓が建つ高所がありますが、ここに建つ櫓は城内に8つあったとされる御隅櫓の1つで、秋田市政100周年を記念して1989年(平成元年)に本丸北西隅に復元されたものです。

本来の御隅櫓は二層二階の櫓ですが、本丸新兵具隅櫓は市内を一望できる展望台として3階が追加され、現在閉館中の佐竹資料館に代わって城と佐竹氏の歴史に関する資料が展示されています(入館は有料)。

久保田城の西と北の守りはどうなっているの?

二の丸も三の丸も城の東から南に配置されているため、西側と北側は一見手薄に感じられますが、佐竹義宣は巧みな縄張を行いました。

西側は旭川と外濠、内濠の間が「西の丸」のようになっていて本丸との高低差が大きく、さらに「本丸新兵具隅櫓」と「御出し書院」との間に帯曲輪のような「多門長屋」があることで、大変攻めにくい地形になっています。

また、搦手(からめて)となる北側には、今は住宅地になっている小高い丘に造られた「北の丸」があり、ここが出城として機能し、その下を蛇行する旭川が外濠代わりになるという天然の要害です。

この西側や北側は、いざという時に城主が緊急脱出するルートにされていたとみられています。

久保田城跡 <Information>

- 施設名称:久保田城跡

- 所在地:秋田県秋田市千秋公園1-4

- 電話番号:018-866-2154 (秋田市役所建設部 公園課)

- 電話番号:018-832-1298(秋田市役所 教育委員会 久保田城御隅櫓)

- 営業時間:御隅櫓 9:00~16:30(有料・入場料は公式サイトでご確認ください)

- 営業時間:売店 9:00~16:00

- 定休日:御隅櫓 12月1日~翌年3月31日は休館(売店の定休日は店舗にご確認ください)

- URL:秋田市役所 公式サイト(久保田城)

Google Map

まとめ

久保田城は戦国時代が終わりを告げてからの築城で、秋田市内の一等地にある事から、これまでは攻略しやすい平坦な平城なのであろうと考えておりました。

しかし、実際に本丸まで登城してみると山城の様な高低差があり、平和な時代に築かれた城でありながらも、防御に配慮した縄張になっていることが感じられます。