【山形県米沢市】原方刺し子は米沢の伝統と文化の象徴!

目次

山形県米沢市は手仕事の郷。

紅花染めや木工芸など、さまざまな伝統工芸品が古くから制作されています。NEFTでも以前紹介した、米沢紬もそのひとつと言えるでしょう。

今回紹介する『原方刺し子』もまた、江戸時代から続く手仕事です。

刺し子とは、和手芸の一分野。麻などの目の粗い布地に、糸で幾何学模様の図柄を刺繍することで、洒落ていて、かつ風を通さない丈夫な布を作り出す伝統的な手法です。東北地方など寒く、綿花が生産できない地域で発展した伝統工芸と言えるでしょう。

日本三大刺し子と呼ばれるものには『津軽こぎん刺し』『南部菱刺し』『庄内刺し子』があります。しかし山形県南部もまた、独自に発展してきた刺し子技法が存在したのです。

それこそが『原方刺し子』この記事では米沢の伝統的手芸『原方刺し子』についてご紹介します。

米沢に伝わる原方刺し子とは?

米沢に古くから伝わる原方刺し子。そのルーツは江戸時代初期にありました。

関ヶ原の合戦で敗戦した上杉家が120万石から米沢30万石へ減移封となります。その結果、下級武士「原方衆」たちは半分農民のような暮らしを余儀なくされることに。

原方衆の妻たちは、着るものもままならない中で、小さな布に糸を刺すことで繋ぎ合わせ、重なり合わせ、丈夫で長持ちするように刺し子を施したと言います。これこそが、原方刺し子のルーツ。

刺し子は、一般的に生活が貧しい庶民が利用した手芸。しかし、原方刺し子は士族の妻たちによって伝えられてきた、少し変わった経緯で発展した伝統だったのです。

原方刺し子の特徴は?

そんな原方刺し子を象徴する小物が『花ぞうきん』

亀甲のような形の枠の中を美しい文様を施されているのが特徴です。半士半農の生活の中でも、武士としての気概は忘れない!という武士の妻としての誇りが込められています。現代にも伝わるその技法の気高さは、一見の価値ありですよ!

現代的な作品としては、コースターが挙げられます。

元々六角形の枠を繋げてつくる原方刺し子。その枠ひとつ分のコースターは可愛さの中に気高さを感じさせる、小さいながらも見事な作品です。お土産にひとつ購入してみることをオススメします!

原方刺し子作品を鑑賞したい方は?

原方刺し子の美しい作品をたくさん鑑賞したいという方にオススメなのが、『さしこ工房創匠庵』です。

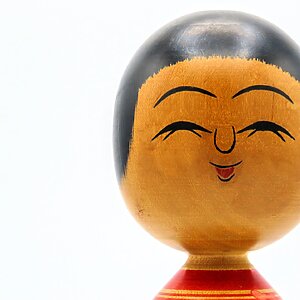

ここは、原方刺し子作家である遠藤きよ子さんの作品が多数展示してある工房。遠藤さんは、国内外の展示会に数多くの作品を出品したり、NHKの『おしゃれ工房』に出演して刺し子を紹介したりと、輝かしい経歴を持つ原方刺し子の第一人者。工房にも、彼女の刺し子愛あふれる作品が所狭しと展示してあります。

「見るだけじゃ物足りない!」

「せっかくだから自分でも作ってみたい!」

そんな方にオススメなのが初心者向けの体験教室(要予約)です。

創匠庵では、誰でもカンタンに刺し子が楽しめます。米沢の伝統的な文化に触れたい方は、体験してみてはいかがでしょうか。

さしこ工房 創匠庵<Information>

- 名 称:さしこ工房『創匠庵』

- 住 所:〒992-0039 山形県米沢市門東町1丁目1−11

- 電話番号:0238-23-0509

- 公式URL:https://sashiko.club/

Google Map

創匠庵まで出向いたのなら、原始布・古代織参考館・米澤民藝館もどうぞ

さしこ工房創匠庵の隣には、原始布古代織参考館があります。

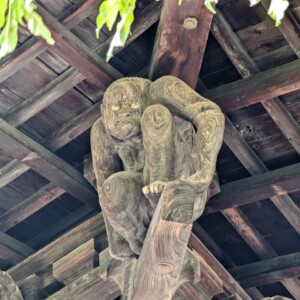

ここは、失われてしまった原始布・古代織を現代に復元、技術の存続を目的に、昭和58年に開館した施設。実物や使用されてきた織機など興味深い資料が多数展示されています。

その奥にある出羽の織座米澤民藝館では、米澤織物の源流となる布をはじめとした、数々の民芸品が展示されています。日本の服飾の歴史、その源流を知ることができる2つの施設。

原方刺し子に興味があるという方は、併せて訪れてみてはいかがでしょうか。民芸の歴史に引き込まれること間違いなしですよ!

原始布・古代織参考館<Information>

- 名 称:原始布・古代織参考館

- 住 所:〒992-0039 山形県米沢市門東町1丁目1−16

- 電話番号:0238-22-8141

- 公式URL:https://gensifu.com/building/