地方の特急列車網構築に多大な貢献をしたキハ80系気動車

目次

現在の東北地方のJR線では、新幹線や在来線の特急列車が都市間を結ぶために運行されています。

しかし、1960年代以前は東北地方に限らず、日本の鉄道に現在のような特急列車網は張り巡らされていなかったのです。

1960年代からは国鉄(JRの前身)の主要な幹線に多くの特急列車が登場し、大都市のみならず地方都市にも特急列車が走るようになりました。

国鉄の特急列車を充実させることに多大な貢献をしたのが、今回とりあげる「キハ80系気動車」です。

戦後も蒸気機関車が主役だった地方の鉄道

「キハ80系気動車」とは、国鉄が開発した特急列車用の気動車です。

そして「特急列車向けの気動車」というカテゴリの車両としては、国鉄初の車両です。

キハ80系の何が画期的だったのかを理解するためには、その登場の背景の説明が必要でしょう。

1872年に開通した日本の鉄道は、蒸気機関車が旅客の乗る客車をけん引する形で始まりました。

蒸気機関車は石炭を燃やして水を蒸発させ、その蒸気で車輪を駆動する車両です。

トンネルでは蒸気機関車が吐く煙がこもるし、蒸気機関は石炭からエネルギーを取り出すにあたり、効率が悪いといった難点もありました。

そこで電気機関車や電車が登場します。

読んで字のごとく、電気を使って走る車両です。

当然、蒸気機関車のように煙を出すことはないので、乗客・乗員が煙にまみれることがないというだけでも相当なメリットでした。

しかも、モーターの出力は蒸気機関を大きく上回るので、走行性能でも優れていました。

電気機関車は、蒸気機関車と同様に、動力を持たない客車や貨車をけん引するための車両です。

一方で、電車は旅客が乗る車両にモーターが搭載されているという、いわば「自走する客車」なのです。

電車は編成内の複数の車両にモーターが搭載されていて、機関車がけん引する列車と比べると加速や登坂性能に優れる、機関車よりも重量が軽いのでレールへの負担が小さいといったメリットがありました。

このように書くと電車にはメリットだらけのように思えますが、問題は、外部から電気を送る設備がないと電車は走れないということです。

キハ80系が登場する前の1950年代の時点では、電車や電気機関車が走れるように「電化」されている国鉄の路線はごく限られていました。

最重要幹線といえる東海道本線(東京駅~神戸駅間)の電化でさえも、完了したのは1956年なのです。

電化されていない路線ではどんな車両を使っていたのかというと、相変わらず蒸気機関車が主役でした。

1958年に登場した、東北地方初の特急列車である「はつかり」(上野駅~青森駅間)でさえも、蒸気機関車が客車をけん引するスタイルの列車です。

同じ1958年に東海道本線に登場した特急「こだま」(東京駅~大阪駅・神戸駅間)は、20系(後に151系に改称)という最新鋭の電車を使用していたにもかかわらずです。

キハ80系とは?

1950年代の東北地方の列車が特急でさえも蒸気機関車によって運行されているのは、電化がされていないからですが、路線の電化はすぐに行えることではありません。

そこで国鉄が登場させることにした車両が、軽油を燃料として走る、特急用の「気動車」でした。

気動車は「燃料を自車に搭載して走る」タイプの車両なので、蒸気機関車と同様に電化されていない路線でも走れます。

「自走できる客車」なので、電車と同様に加速や登坂性能で蒸気機関車より優れています。

そして、国鉄は既に、非電化路線の準急列車用の気動車を開発して、成果を得ていました。

そこで、非電化路線に近代的な特急列車を運行するために、20系電車並みの設備を備えた特急向けの気動車という名目で開発されたのがキハ80系気動車です。

1960年に、まずはプロトタイプと呼ぶべき9両編成2本と予備車両8両の合計26両が製造されました。

プロトタイプの車両は量産車と区別するためにキハ81系と呼ばれることもあります。

キハ81系の先頭車形状は、量産車のキハ82系とは異なり、非常に特徴的なボンネットスタイルをしていました。

俗に「ブルドッグ」と呼ばれています。

著作者:vvvf1025 , CC 表示-継承 3.0

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30760192による

キハ81系は、東京都の上野駅と青森県の青森駅を常磐線経由(福島県の平駅、現在のいわき駅経由)で結んでいた「はつかり」に、1960年12月から投入されてデビューしました。

そのため「はつかり形」とも呼ばれます。

注目を浴びたキハ81系ですが、エンジントラブルの頻発や、冷暖房の停止といった初期故障に悩まされます。

あまりのトラブルの多さに「はつかりがっかり事故ばっかり」などと揶揄されてしまいます。

しかし、初期故障を克服してからのキハ81系は、本来期待されていた通りの活躍を見せます。

蒸気機関車時代の「はつかり」は、上野駅から青森駅まで12時間かかっていましたが、キハ81系投入から約1年後の1961年10月には、10時間25分にまで短縮されたのです。

蒸気機関車時代よりも速いことに加えて、冷暖房も完備されている新生「はつかり」は、以前にも増して人気の列車となりました。

量産車キハ82系の登場

1961年10月のダイヤ改正以前は、東北地方の特急列車は「はつかり」が1日1往復運行されていたのみでした。

長距離移動の主役は急行列車だったのです。

しかし、1961年10月のダイヤ改正では、全国各地でキハ82系が大量に投入され、いくつもの特急列車が登場しました。

キハ82系とは、キハ81系に改良を施して量産した車両です。

最初に投入された列車の名前にちなんで「白鳥形」とも呼ばれます。

そして記事のタイトルになっている「キハ80系」は、プロトタイプのキハ81系と、量産車のキハ82系の総称なのです。

本改正で登場した特急列車は、東北地方を通る列車だけでも以下のとおりです。

- 白鳥 :大阪駅~青森駅 北陸本線・信越本線・羽越本線・奥羽本線等経由(金沢・富山・直江津・酒田・秋田経由)

- つばさ:上野駅~秋田駅 東北本線・奥羽本線経由(福島・山形経由)

- ひばり:上野駅~仙台駅 東北本線経由(福島経由)

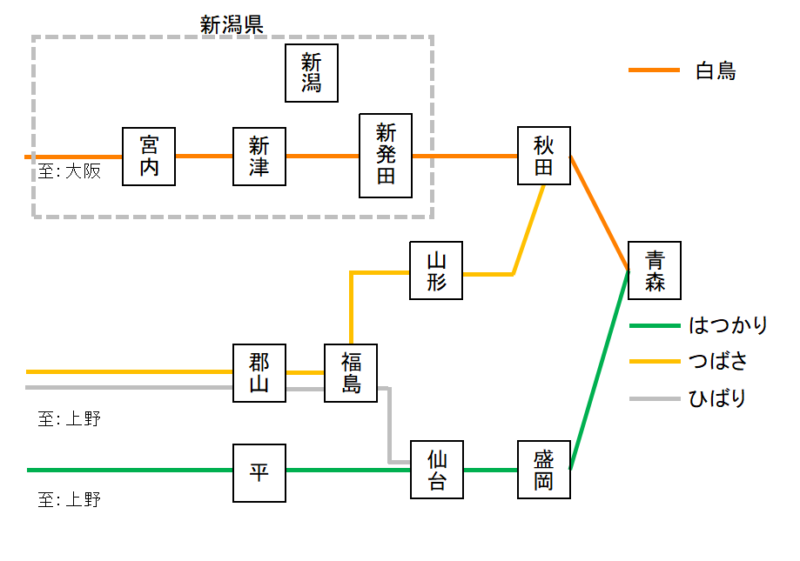

1961年10月のダイヤ改正時点で、東北地方の特急列車網は下の図のようになりました。

「はつかり」しかなかった時代とは雲泥の差といえるでしょう。

キハ82系の登場によって、このような現象が北陸地方や山陰地方、九州地方などでも起きていたのです。

なお、キハ82系も初期故障に悩まされてしまい「瀕死の白鳥」(元ネタはバレエ作品のタイトルです)と揶揄されるということはありました。

初期故障はある程度予想されていたので、本来「ひばり」に充当されるはずだった車両は、別の特急列車用の予備車にあてられることになりました。

そのため「ひばり」は1961年10月時点でダイヤが設定されたものの、実際に運転されるのは1962年4月からとなったのです。

なお、登場当初の「白鳥」は大阪駅と青森駅を結ぶ列車と、大阪駅と上野駅を結ぶ列車が、大阪駅から新潟県の直江津駅までの間は連結して運行されていました。

後に大阪駅発着の編成だけが「白鳥」として残り、上野駅発着の編成の方は、大阪駅~富山駅間を結ぶ「雷鳥」と、上野駅~金沢駅間を結ぶ「はくたか」に分離されます。

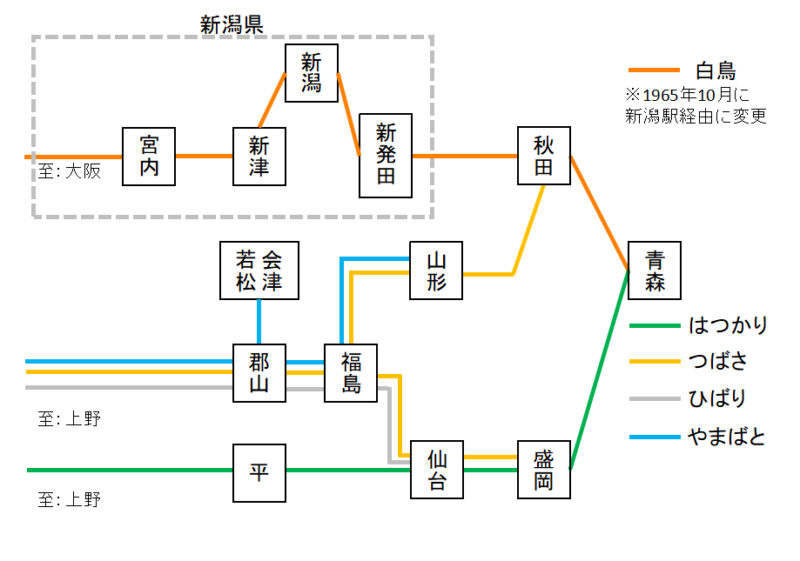

1963年12月には「つばさ」に上野駅と盛岡駅を東北本線経由で結ぶ編成が追加され、上野駅~福島駅間では秋田駅発着の編成と連結して運行されます。

さらに、1964年10月には、上野駅と山形駅を東北本線・奥羽本線経由で結ぶ「やまばと」が登場。

1年後の1965年10月には「やまばと」に、上野駅と福島県の会津若松駅を東北本線・磐越西線経由で結ぶ編成が追加されて、上野駅~郡山駅間では連結して運行されるようになります。

ここまでで登場した列車を全て表すと下の通りです。

ただし、後述する通り、1965年10月の時点で「ひばり」などが電車に置き換えられたので、下の図の全列車が同時期にキハ80系で運行されたことはありません。

電化の進展や後継車両の登場に伴う変遷

キハ80系の登場後、東北本線や常磐線といった主要な幹線では電化が進展していきました。

また、東北地方の電化路線で使用できる特急電車の483系が1965年にデビューし、国鉄時代の特急電車の代表選手的な存在である485系も1968年に登場します。

特急用気動車についても、キハ181系という新型車両が1968年に登場しました。

電化の進展や後継車両の登場によって、キハ80系の活躍の場は移り変わっていきます。

著作者:Gohachiyasu1214 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123866005による

まずは1965年10月に「ひばり」と「つばさ」の盛岡駅発着編成が483系電車に置き換えられました。

盛岡駅発着の「つばさ」は、同時に「やまびこ」に改称されています。

また「白鳥」が途中で新潟駅に立ち寄るように改められました。

「ひばり」の歴史については、簡略ではありますが下の記事に記されています。

1968年9月には「はつかり」も583系という電車に置き換えられます。

翌10月には「やまばと」も485系電車に置き換えられた上で、山形駅発着の編成と会津若松駅発着編成が別々での運行となり、後者は「あいづ」に改称されました。

同時に「はつかり」(583系電車に置き換え済み)は、常磐線経由(平経由)から東北本線経由(福島経由)に変更されました。

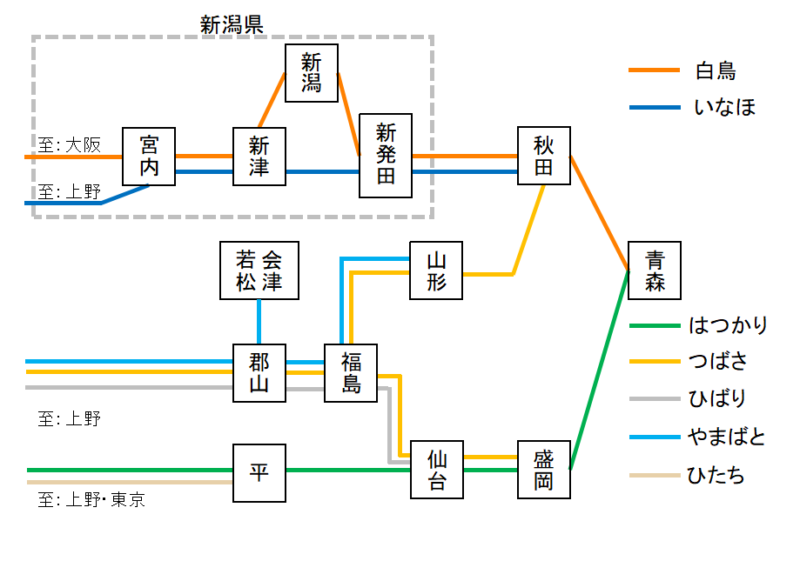

デビュー以来の活躍の場であった「はつかり」から撤退した、ブルドック顔のキハ81系は、1年間「つばさ」に充当されたのち、1969年10月から新たな特急列車として活躍します。

上野駅と秋田駅を上越線・羽越本線等を経由(高崎・長岡・酒田経由)して結ぶ「いなほ」と、上野駅と平駅を結ぶ常磐線特急の「ひたち」です。

キハ81系は、まず秋田発・上野行きの「いなほ」として運行されて、夕方に上野駅に到着したら、すぐに「ひたち」として平駅まで行きます。

そして、翌朝「ひたち」として上野駅に戻り、午後に「いなほ」として秋田駅へ帰るという形で運用されました。

以上で東北地方でキハ80系が投入された列車の紹介は完了です。

全てを図に記すと以下のようになります

(既述の通り、下の図の全ての列車が同時にキハ80系で運行された時期は存在しません)。

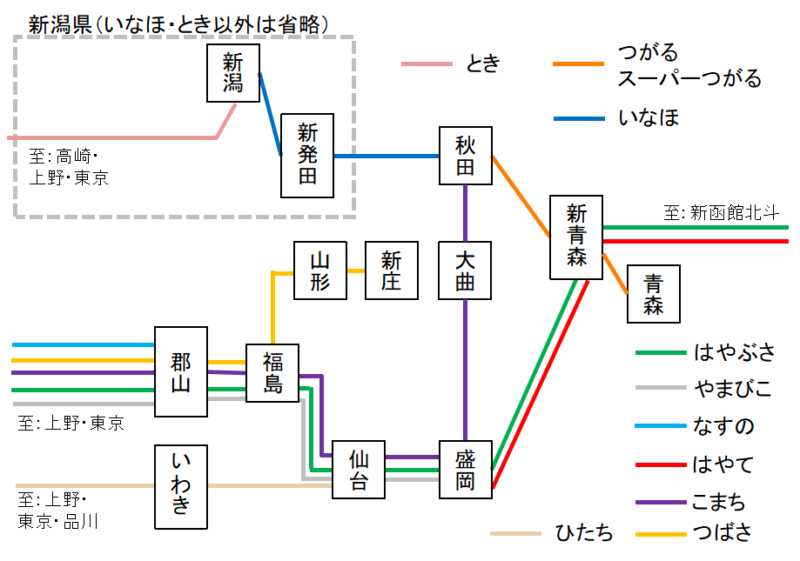

参考までに、下の図は新幹線を含めた現在のJRの特急列車網です。

キハ80系の登場前は「はつかり」しかなかった国鉄の特急列車網が、キハ80系の登場後に現在の特急網に匹敵する規模になったことが改めて理解できるかと思います。

役目を終えたキハ80系

1970年2月に「つばさ」は、キハ181系気動車に置き換えられました。

著作者:Spaceaero2 – 自ら撮影, CC 表示-継承 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2002979による

1972年10月には「白鳥」「いなほ」「ひたち」が485系電車に置き換えられました。

東北地方でデビューしたキハ80系は12年弱の活躍を終えて、そのエンジン音は東北地方から消えたのです。

東北地方で使われていた車両は、主に北海道・近畿・山陰・九州へ活躍の場を移しました。

著作者:Gohachiyasu1214 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E9%98%AA%E5%92%8C%E7%B7%9A1978-14.jpgによる

しかし、他の地方でも、特急用電車や後継の気動車に置き換えられていき、JR発足(1987年)後の1992年に、定期運転(毎日運転)の列車としての運行を終えました。

臨時列車としての運行も1995年に終了。

JR北海道とJR東海が、キハ80系を改造したジョイフルトレイン(現在の一般的な表現では観光列車)を運用していましたが、こちらも2002年までに運転を終了しています。

キハ80系のような車両がなかったならば、路線の電化進展を待つ以外に国鉄の特急列車網を充実させる方法はなく、地方に特急列車が走るのは史実よりも大幅に遅くなっていたことでしょう。

大きな功績を残したキハ80系は、主に北海道で多数の実車が静態保存されています。

東北地方では青森市の「青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸」の船内にて、キハ82系の先頭車1両が静かに余生を送っているのです。

Information<青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸>

- 名称 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

- 所在地 青森県青森市柳川一丁目112-15地先

- TEL 017-735-8150

- 営業時刻 夏季 9:00~19:00、入館受付は18:00まで(4月1日~10月31日)

冬季 9:00~17:00、入館受付は16:30まで(11月1日~3月31日) - 休館日 12月31日、1月1日、3月第2週の月~金曜日

- 公式サイト 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸