機関車と客車の列車に気動車!?世にも奇妙な編成の列車【青森・秋田・岩手】

現在の日本の鉄道の主役は「電車」といってよいでしょう。

また、電車の走行用の電力が供給できない路線(非電化の路線)では、軽油を燃料にして走る「気動車」が使われています。

一方、近年はすっかりなくなってしまいましたが、JRが発足する前の国鉄の時代には、動力を持つ「機関車」が、動力を持たない「客車」をけん引して走る列車も各地で走っていました。

電車や気動車は自走できる車両なので、機関車に引っ張られて営業運転を行うことは、ごく一部の例外を除いてありません。

しかし、国鉄時代の東北本線では、機関車が客車を引っ張って走る列車の、さらに後ろに気動車が連結されて、一緒に引っ張られて走るという、当時としても奇妙な編成の列車が運行されていました。

その名も……普通列車なので特定の愛称はありませんが、列車番号は「539」という列車です。

客車と気動車の併結列車の登場

東北本線に「奇妙な編成の539列車」が誕生したのは1968年10月、いわゆるヨン・サン・トオのダイヤ改正でのことです

(539は列車の番号に過ぎないので「奇妙でない539列車」はそれ以前からあります)。

岩手県の盛岡駅を朝7時10分に出発し、東北本線(この区間は現在いわて銀河鉄道線になっています)を北上して終点の沼宮内駅(現:いわて沼宮内駅)に7時53分に到着。

始発から終点までの運行時間は43分、道のりは32kmという、主要幹線で運行される当時の列車としては短距離の列車でした。

なお、539という数字だけの列車番号からは、この列車が機関車にけん引されて走る客車の列車であることがわかるのです。

盛岡駅から途中7時36分に好摩駅に到着するまでは、539列車に連結されて走る列車がありました。

この列車は927D列車といって、好摩駅に着くと539列車から切り離され、7時40分に好摩駅を出発する539列車を見送った後、7時44分に好摩駅を出発して花輪線に入り、10時33分に秋田県の大館駅に到着します。

末尾にDがつく列車番号は、気動車による列車であることを示しています。

列車番号から判断する限り、539列車と927D列車は、盛岡駅から途中の好摩駅まで、機関車が客車をけん引する列車と気動車が、連結して走る列車であるようにしか読み取れません。

そして、実際にその通りなのです。

539列車の編成

1978年頃の539および927D列車の編成は下記のようなものでした。

Rsa – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7399534による

先頭に立つのはED75形電気機関車です。

主に常磐線や東北本線で普通列車から特急列車や貨物列車までのけん引に幅広く活躍した、当時の東北地方の主力機関車といってよい車種です。

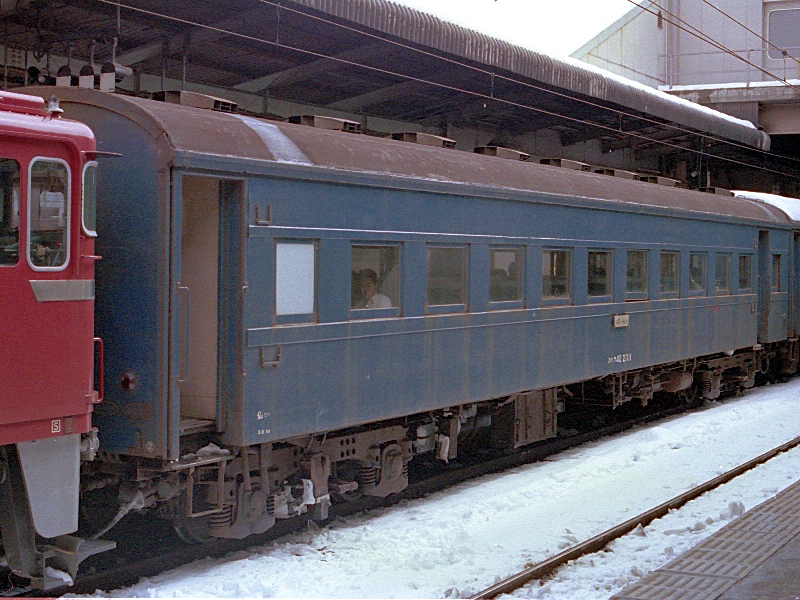

機関車の後ろには4両の客車が続きます。

スハフ42形、オハ47形、スハ43形、オハフ61形といった客車が充当されていました。

いずれも、旧型客車と呼ばれる客車です。

出々 吾壱 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93457207による

ここまでが盛岡駅から沼宮内駅まで直通する車両です。

客車の後ろに、本来は自走できるので機関車に引っ張られる必要はないはずの気動車が3両連結されて、途中の好摩駅まで一緒に走っていました。

キハ52形、キハ55形、キハユニ26形といった気動車が充当されました。

toshinori baba – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4660868による

キハユニ26形とは、旅客の他に郵便や荷物を積載する車両で、この列車の最後尾には原則としてキハユニが連結されていたようです。

盛岡駅から好摩駅までの区間では(おそらく照明などの電気を供給するため)気動車のエンジンは起動していましたが、アイドリング状態で、走行については客車共々、先頭の機関車が引っ張っていました。

好摩駅で539列車から切り離されてから初めて自走して、927D列車として花輪線を大館駅に向かっていたのです。

なぜ奇妙な編成の列車が生まれたのか?

1968年の時点で、岩手県内を走る東北本線の普通列車は主に客車で運行されていました。

一方、花輪線の普通列車は、朝夕を除くほとんどの列車が気動車で運行されていました。

したがって、539列車が客車列車で、927D列車が気動車列車であること自体は、特に奇妙なことではありません。

しかし、今では考えられないような列車がいくつも運行されていた国鉄時代でも、このように客車列車と気動車の列車が連結して営業運転を行う列車は、ほかに例がなかったと言われています。

なぜこの2つの列車は途中まで連結して走っていたのでしょうか。

行き先の違う2つの列車が連結して走ると、2つの列車が別々に走るよりも線路を占有する時間が短くなるので、列車を増発しやすくなるというメリットがあります。

実際に当時の東北地方では、急行列車を中心に、途中で2つに分かれる分割や、2つの列車が連結して1つになる併合を行う列車が、多数運行されていました。

中には、宮城県の仙台駅と岩手県の宮古駅など(時期によっては秋田県の秋田駅まで)を結んでいた急行「陸中」のように、運行経路と、途中で行う分割併合の双方が複雑だったために、現在でも語り草になっている列車まで存在したのです。

客車と気動車の併結列車も、このような流れで誕生したものと考えられます。

東北新幹線がまだ開業していなかった当時、東北本線は普通列車から急行列車に特急列車、貨物列車までもが頻繁に行き交う大動脈路線でした。

朝のラッシュ時間帯に、東北本線の普通列車と、盛岡駅から東北本線を経て花輪線に直通する普通列車を、別々に走らせるだけの余裕がなかったか、連結して走った方が効率的だと判断されたので、花輪線が分岐する好摩駅までを奇妙な編成で走る列車が生まれたのでしょう。

客車と気動車の併結列車の存在は鉄道ファンの間では有名だったようで、著名な紀行作家の故・宮脇俊三氏も著書の『最長片道切符の旅』の中で、1978年にこの列車の乗車と撮影を目論んでいたことを記しています。

しかし、東京都の上野駅から盛岡駅までを夜間に移動するために乗車した寝台特急「ゆうづる」が2時間近く遅延してしまったので、539および927D列車が盛岡駅を出発する7時11分に全く間に合わなかったという結果に終わっています。

余談ですが「ゆうづる」の遅延の原因は、経路である常磐線の、それも都内の区間にある綾瀬駅で、貨物列車の機関車が故障し線路を長時間ふさいでしまったからという、宮脇氏にとってはあまりに不運なものでした。

現在も走る機関車+客車+気動車の列車

客車と気動車の併結列車は、1982年11月の時刻表で姿を消していることが確認できます。

花輪線直通の気動車列車の方は7時10分盛岡発・10時30分大館着の1927D列車という、ダイヤ改正前とほぼ同じ形態の列車が残されたのですが、東北本線の539列車が消滅していて、近い時間帯に7時4分盛岡発・8時33分北福岡(現:二戸)着の529列車という客車列車が新設されています。

このダイヤ改正は東北新幹線の本格開業に伴い実施されたものです。

新幹線の開業に伴い、並行する東北本線の列車の運行を整理する過程で、もはや花輪線直通の気動車列車と併結して運行することは不要と判断されたのでしょう。

しかし、全く違う目的で、機関車と客車と気動車が連結して走る列車が今も運行されています。

青森県の私鉄・津軽鉄道が冬季に運行している「ストーブ列車」で、名前の通り、客車の車内でダルマストーブが焚かれている列車です。

ストーブ列車の乗車にはストーブ列車券が別途必要なので、ストーブが不要な旅客のために、普通の列車に使用される気動車が客車と共に連結されています。

こうしてディーゼル機関車と客車と気動車が連結された、現在の奇妙な編成の列車が誕生したのです

(かつての東北本線539列車のように、途中で気動車を切り離すといったことは行われません)。

手前の先頭車がディーゼル機関車、続く2両が客車、最後尾が気動車

近年は機関車の使用を省略して、気動車が客車をけん引する形でストーブ列車が運行されることもありますが、これも全国的に珍しい運行形態です。

その他、津軽鉄道の魅力については、ぜひこちらの記事でご覧ください。